カーボンニュートラルのデメリット(問題点)

カーボンニュートラルの導入には、以下の3つのようなデメリットもある。ここでは、どのようなデメリットがあるか確認していこう。

初期費用が高い

カーボンニュートラルを目指すためには、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの利用拡大が必要だ。そのため初期費用が高額になることがある。特に既存の設備やインフラを更新する場合や、新技術を導入する際には、大幅な投資を避けて通れない。

しかし高額な初期投資が必要であっても長期的な視点で見ると、光熱費の削減や企業イメージの向上などにより、投資効果が期待できる。

検証が難しい

カーボンニュートラルの達成には、温室効果ガスの排出量や吸収量を正確に計測し、バランスをとることが必要だ。しかし排出量の測定や吸収量の評価は、科学的な根拠が不十分であったり、技術的な困難が伴ったりすることがある。また排出量削減効果が不確かなオフセットプロジェクトに頼ることも問題になり得る。

これらの要因により、カーボンニュートラルの達成状況の検証が困難になるケースも少なくない。

推進人材の確保が困難

カーボンニュートラルを推進するには、環境やエネルギーに関する専門知識を持つ人材が欠かせない。しかし需要の高まりにより、こうした人材が不足している現状がある。また企業内での取り組みを進めるためには、経営層から現場までの連携や組織全体での意識改革が求められるが、これが難しい場合もある。

人材の確保や教育が適切に行われないと、カーボンニュートラルの取り組みが十分に推進されないこともあり得るだろう。

カーボンニュートラルの動向

ここからは、現在のカーボンニュートラルにおける世界や日本の動向を見ていこう。

世界の動き

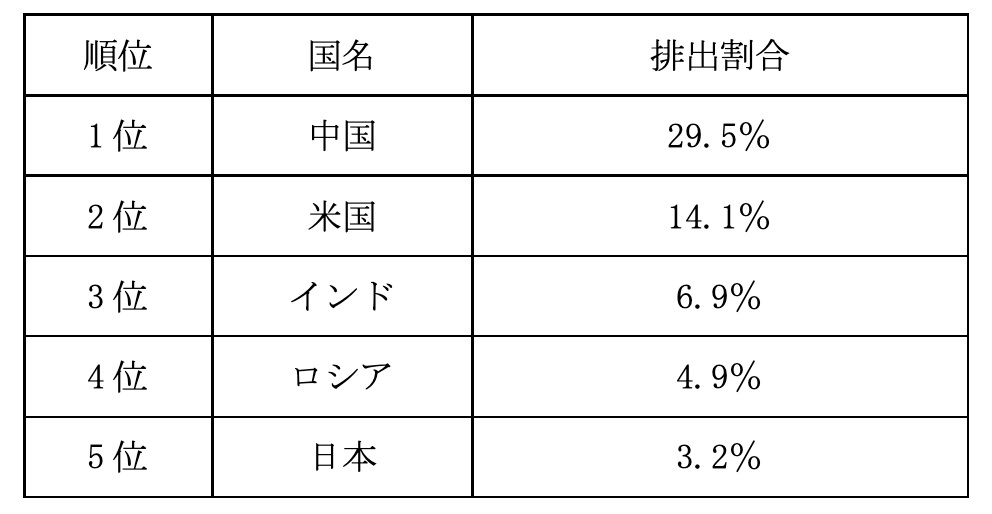

2019年の世界の温室効果ガス排出量TOP5は、以下の通りだ。

日本は、5位と経済の動きが活発な国のなかでは少ないようにも感じられるが、世界的に見ると決してそうではない。2000年代はじめと比べると抑制の努力が少しずつ効果を見せてはいるが、200近い国があるなかでいまだ5位というのはほめられたものではないだろう。

・EU

2050年のカーボンニュートラル経済の実現を目指すビジョンとして「A clean planet for all」を公表。「80%減」「90%減」「ネットゼロ」という3つの削減目標に対応する8つのシナリオを想定している。EUの場合、多くの国が参加しているため、具体的な削減への道筋はそれぞれの国に任せられている状態だ。

・英国

ネットゼロ(100%削減)実現に向け、電力需要のシナリオを示しつつ、2050年の電力分野の将来像を例示。脱炭素電源での発電量を4倍に増やす必要性や2050年においても残存する排出量に対しBECCSなどのネガティブエミッションで相殺する必要性を明らかにしている。

・米国

気候変動やコロナの対策、経済回復、人種平等に匹敵する課題の一つとして、カーボンニュートラルを重視。現政権において2050年までに温室効果ガス排出の実質ゼロ、2035年までに発電部門の温室効果ガス排出ゼロへの移行、2030年までの再エネ生産量倍増などを目標に掲げる。

・中国

2020年の国連総会一般討論演説で炭素中立を達成するよう努める旨を表明。新エネルギー自動車向け補助金などによって電動車市場が急速に拡大を見せている。中国では、さらに2025年までに新車販売における新エネルギー車の割合を5%から20%前後に引き上げることを目標としている。

日本での取り組み

日本では、第5次エネルギー基本計画において2050年カーボンニュートラルの実現を柱に据えている。再生可能エネルギーの経済的自立化により社会ニーズに相当できるものとすることを目指す。安全性や経済性、機動性に優れた原子力発電の実現は、脱炭素化への現実的な回答の一つとなるだろう。いくつもの手法を組み合わせることで非効率な石炭火力発電のフェードアウトを図っていく。

その過程においては、水素や蓄電池などの技術開発促進「分散型エネルギーシステム」の構築が重要な役割を果たすと見られる。

・2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

グリーン成長戦略とは、環境に負荷をかけない「グリーンエネルギー」を積極的に導入し、活用を促しながら産業構造の変革を目指し、経済成長を実現する取り組みだ。国ではグリーン成長戦略についての方向性を以下のように示している。

「国として、可能な限り具体的な見通しを示し、高い目標を掲げて、民間企業の前向きな挑戦を応援し、大胆な投資とイノベーションを促す環境を作ることを目的とする」

出典:資源エネルギー庁

温暖化対策に対し成長を鈍らせる負の制約と捉えるのではなく「成長の機会」と考え、企業の新しい時代に向けた取り組みを全面的に後押しする。グリーン成長戦略では、電力部門における脱炭素電源の拡大、非電力部門における脱炭素化された電力による電化、水素化、メタネーション、合成燃料などの活用を進めていく。

さらに植林やDACCS(Direct Air Carbon Capture and Storage:炭素直接空気回収・貯留)などを用いて、実質ゼロの実現を目指す。以下のような内容を盛り込んだ「実行計画」を重点分野ごとに策定し、2050年までの工程表を提示している。

・年限を明確化した目標

・研究開発・実証

・規制改革・標準化などの制度整備

・国際連携 など

また2兆円のグリーンイノベーション基金を創設し各分野での取り組みを促進。加えて税や規制の改革・標準化、国際連携などによりグリーン成長戦略実施の強力な推進と企業の支援に徹する姿勢を明らかにしている。

・カーボンニュートラルと地方創生

地方単位でのカーボンニュートラルの取り組みも加速している。2050年カーボンニュートラルへの共感を示し、CO2排出量の実質ゼロを目指すことを表明する「ゼロカーボンシティ」もその一つだ。2022年8月末時点で、766自治体(42都道府県、450市、20特別区、216町、38村)がゼロカーボンシティ宣言を行っている。

また日本は、2019年時点で国土面積あたりの太陽光発電導入量が主要国でトップという実績がある。平地面積で見た場合、2位のドイツに2倍の大差をつけているというと驚く人は多いのではないだろうか。地域の豊富な再エネポテンシャルを有効利用していくことで、こうした好ましいデータを増やしていくことは可能だ。

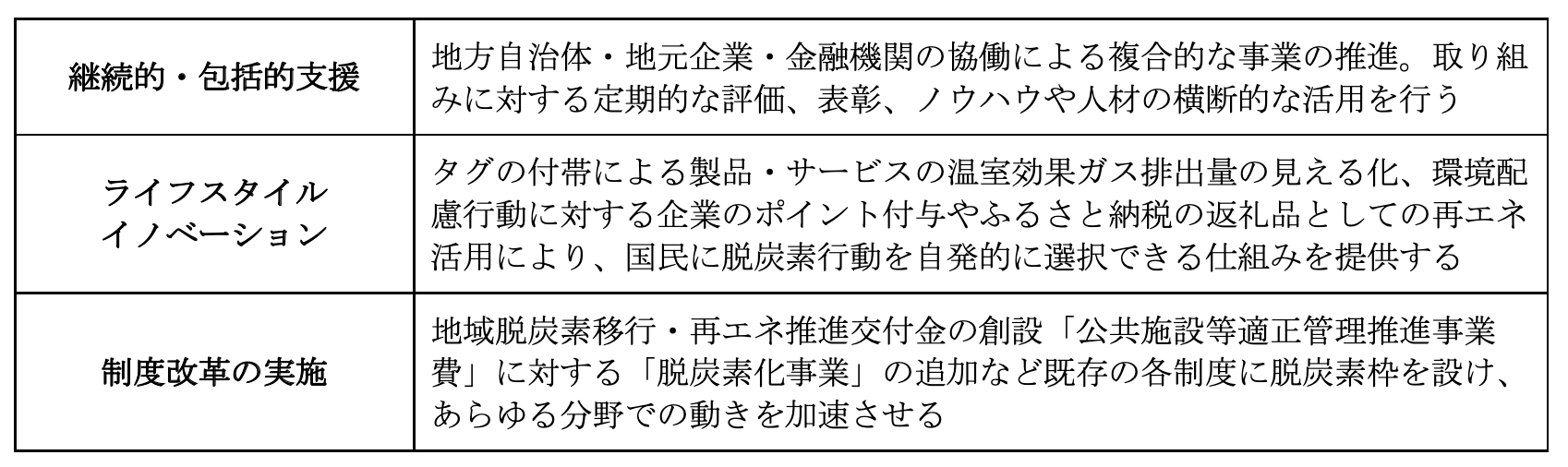

カーボンニュートラルの取り組みが進めば世界への貢献度が高められるだけではなく、地方のエネルギーコストの負担軽減にもつながる。国では、人材・技術・情報・資金を積極支援により、2030年度までに100ヵ所以上の「脱炭素先行地域」を作る予定だ。自家消費型太陽光や省エネ住宅、電動車などの重点対策を全国的に展開し以下の3つを軸とする。

地方地自体との合意のもと再エネ導入の数値目標とそれを踏まえたポジティブゾーニングを設定。効果検証を行いながらモデルを伝搬し、脱炭素ドミノを興す狙いだ。

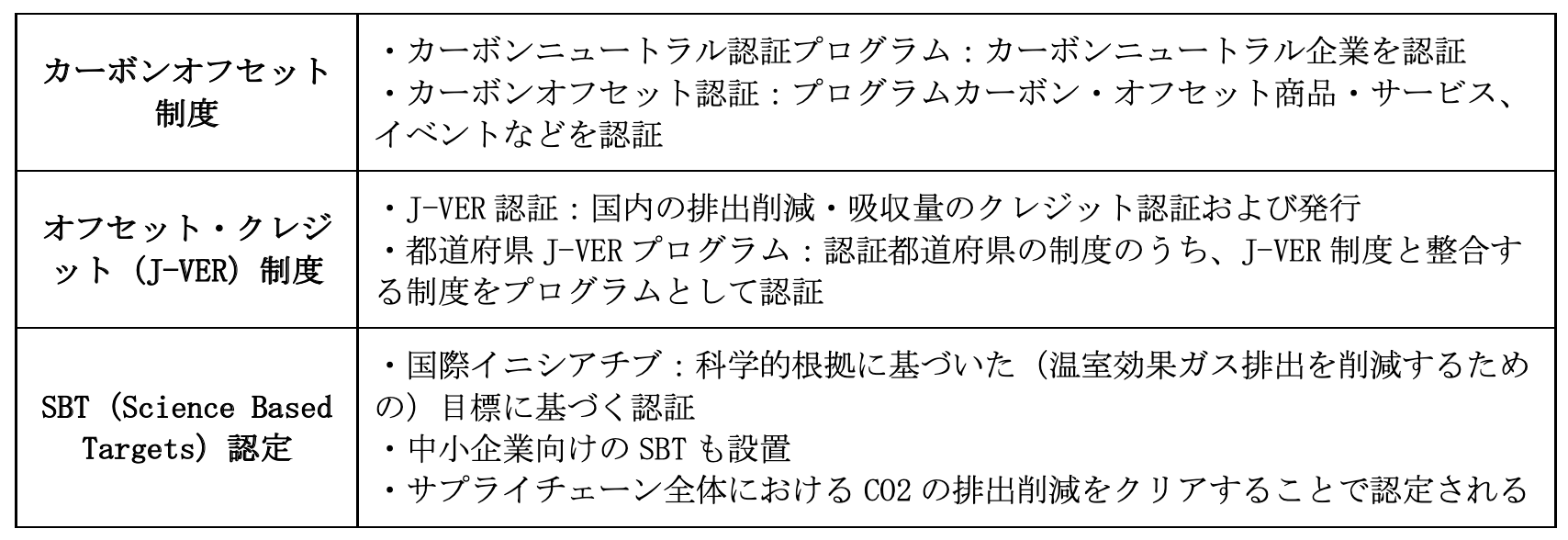

・カーボンニュートラル推進に向けた制度

国では、さらに以下のような新たな制度を設け、カーボンニュートラル企業や自治体、商品・サービス、イベント等を認証することで活動を推奨している。