ー三宅先生のご経歴について教えてください。

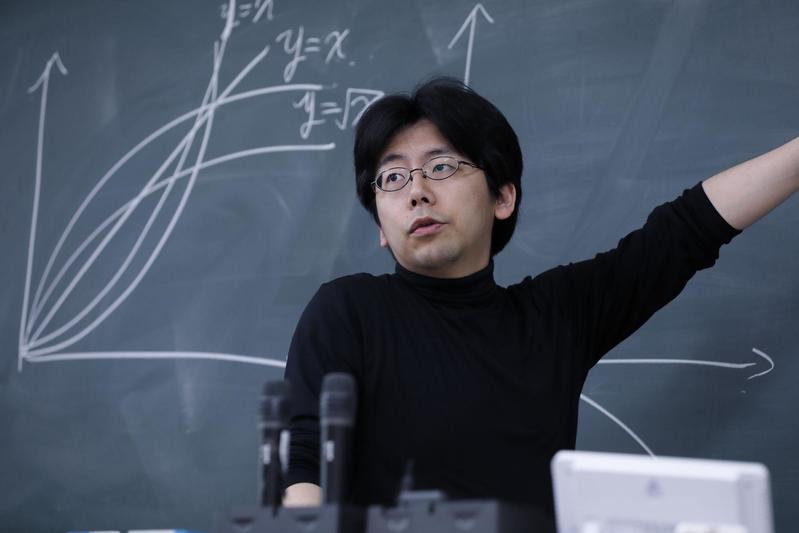

三宅先生

京都大学の経済学研究科の修士課程を終えたのち、野村證券に入社しました。野村グループの野村資本市場研究所に出向し、リサーチ業務を約5年間行いました。その後、野村證券を離れて大学院に戻り、博士号を取得しています。愛媛大学に教員として勤務したのち、2018年から京都府立大学で教員をしています。

ー金融教育について率直なご意見をお聞かせください。

三宅先生

金融教育を国民全体に対して進めていくことは、とても意義があり、有効なことだと思っています。ただし、教育方法は受ける側の段階に応じて適切に選択する必要があるでしょう。例えば、小学生や中学生に対する金融教育は、それぞれに適した内容と形式で行われるべきです。

個人が適切なリスクを受け入れ、将来の資産を効率的に形成するために金融リテラシーは欠かせません。大学の金融論の授業は社会全体の視点を重視するため、金融リテラシーとは学習内容が異なります。そのため、大学で金融教育を展開する際は、経済学部で取り扱う通常の金融論とは別のアプローチを検討する必要があります。

ー例えば、大学で金融教育に特化した科目を新たに導入する場合、課題はどこにありますか?

金融リテラシーの教育を、金融分野の研究を専門とする教員に任せるのは難しいと思います。大学の教員はアカデミックな視点にこだわる傾向があるため、実践的な金融教育に対する熱意が必ずしも高いわけではありません。この点が大学における金融教育普及の大きな壁といえます。

一方で、民間金融機関の専門家が出前講座を行うなど、現場からの実践的な知識の提供も増えています。大学がこれらのリソースを活用していけば、学生へ効率的に金融教育を提供できるようになるでしょう。

ー京都府立大学全体で、金融に関する教育カリキュラムはあるのでしょうか?

三宅先生

金融に関する講義は、私が担当している「金融論」と「地域金融論」しかありません。残念ながら、本大学で金融リテラシーを学ぶ機会は限られています。

私の担当講義では、導入部分で金融リテラシーについて言及するようにしています。「金融リテラシーを身につける姿勢を持ちながら、金融論を学んでほしい」そうした願いを込めて講義しています。

ー三宅先生は、どのような研究をされているのでしょうか?

三宅先生

財政学と金融論の重なる部分が研究分野です。例えば政府は、財政運営のために国債や地方債などの資金調達が必要です。そうした政府による資金調達を、どのようにすれば効率的に行えるか。その点を諸外国の事例などと照らし合わせて研究しています。

また、自治体レベルの資金調達も研究分野です。自治体によって資金調達法は大きく異なります。例えば小規模な自治体の場合、金融の専門性を有した職員が働いていないこともありますよね。そうしたケースに対して、どのような資金調達支援が望ましいのか研究しています。

ー国や地方自治体はどのように資金調達しているのでしょうか?

三宅先生

国の場合は税金で約60兆円、残りの約40兆円は国債やその他の収入でカバーしているイメージです。地方自治体の場合は、およそ40%が地方税、35%が補助金、15%がその他の収入、残りの10%が地方債といった比率になっています。

ー学生の経済的自立や金銭トラブルの防止に、金融教育はどのような役割を果たすでしょうか?

三宅先生

大学での金融教育においては、具体的な資産運用の方法や銘柄の選び方などを学生に伝えることが重要です。私自身、長期的な視点で資産運用することで、リスクを抑えつつプラスのリターンを得られた経験があります。しかし、当然リスクも存在するため、学生に対してはリスクを認識してもらいながら、具体的な方法を教える必要があります。

学生にとって、金融は抽象的でイメージしづらい分野かもしれません。そのため、イメージしやすいように工夫することが大学側、教員側の役割だと思っています。

ー最後に、金融について学んでいる学生や、これから学ぼうとしている学生へメッセージをお願いします。

三宅先生

資産運用を考える際、高いリターンを目指すアクティブな資産運用と、将来の生活を保障するためのディフェンシブな資産運用が存在します。

アクティブな資産運用をやっていこうとする人は、すでに自分で勉強しているでしょう。むしろ学生のタイプで多いのは、「投資で大きく稼ごう」というより「将来生活に困らないようにしたい」というタイプです。そうしたタイプの学生には、将来の生活を守るために資産運用を学んでほしいと思っています。

例えばインフレの時代になったら、お金の価値が名目ベースで維持できていても、実質ベースでは減っていることがあります。将来の生活を守るためには、金融リテラシーと適切な資産運用が必要だと認識してもらいたいですね。そこに対する意識を持てるようになると、金融教育の必要性をより強く感じられるのではないでしょうか。