この記事は2025年4月4日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「起業に対する理解向上と心理的障壁の緩和が起業促進に不可欠」を一部編集し、転載したものです。

(日本政策金融公庫総合研究所「起業と起業意識に関する調査」)

わが国の起業活動は活発とはいえない。日本政策金融公庫総合研究所が全国の18~69歳を対象に行ったインターネット調査「2024年度起業と起業意識に関する調査」によれば、自らが5年以内に興した事業を経営している「起業家」は6.2%にとどまった。事業経営に関心がある「起業関心層」も10.8%と少なく、全体の62.2%が以前も今も起業に関心がない「起業無関心層」である。起業が不活発な背景には、起業への関心の低さがありそうだ。

起業無関心層に対して、無関心である理由(複数回答)を尋ねると「起業を選択肢として考えたことがない」との回答割合が59.3%と最も高かった。要するに、多くの人にとって起業は身近なものではないのだ。「事業経営にはリスクがあると思う」(26.9%)が2番目に続き、起業にマイナスのイメージを持つ人が多いことがうかがえる。

起業に関心がある人の中でも、関心の度合いには濃淡がある。「10年以内に起業する予定」という起業関心層は15.9%で、「いずれは起業したいが、時期は未定」(34.0%)を含めても、起業したいと考えている人は半数程度に過ぎない。「起業するかどうかはまだわからない」という回答も39.5%と多く、「起業するつもりはない」は10.5%であった。

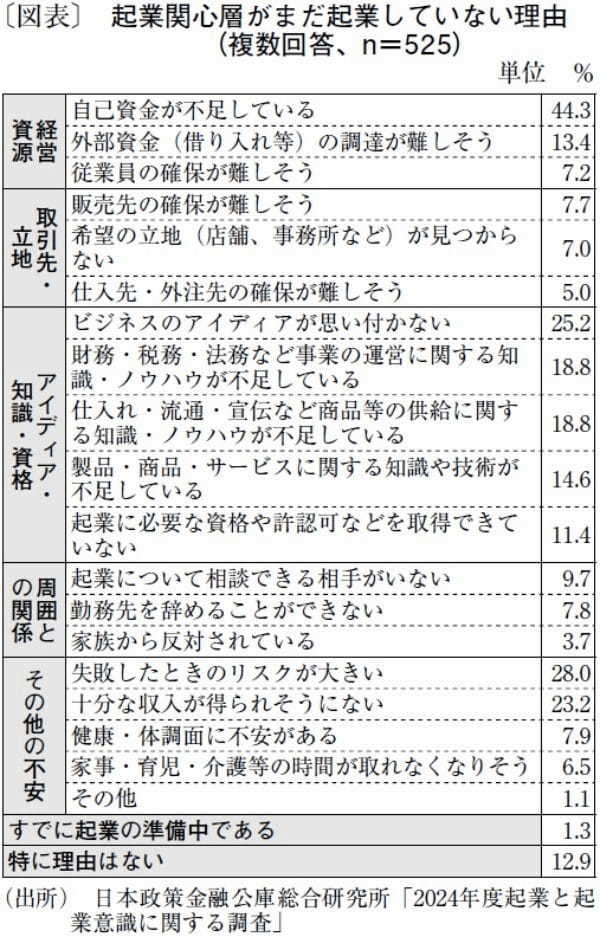

起業に関心がありながらまだ起業していない理由として「自己資金が不足している」(44.3%)や「失敗したときのリスクが大きい」(28.0%)と回答する人が多い(図表)。失敗のリスクを挙げた人にその具体的な内容(複数回答)を尋ねると「安定した収入を失うこと」(69.8%)や「借金や個人保証を抱えること」(63.6%)など、資金面での懸念が強いことが分かる。

これまで2回にわたって示してきたように、最近の起業には小規模化と多様化の傾向が見られ、自宅で費用をかけず、安定した勤務収入を得ながら事業を始めるケースが増えている。資金の不足や失敗のリスクに不安を感じて起業をためらう人は、こうした起業のかたちをイメージできていない、もしくは否定的な印象を抱いているのかもしれない。

まずは起業に対する理解を深め、心理面でのハードルを下げていく。こうした地道な取り組みこそ、わが国の起業を活発にする近道となるに違いない。

日本政策金融公庫総合研究所 主任研究員/笠原 千尋

週刊金融財政事情 2025年4月8日号