この記事は2025年4月11日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「エンゲル係数が43年ぶり高水準、食費上昇で国民生活が逼迫へ」を一部編集し、転載したものです。

(総務省統計局「家計調査」ほか)

2024年のエンゲル係数(2人以上の世帯)は28.3%と、1981年以来43年ぶりの高水準となった。エンゲル係数は、家計の消費支出全体に占める食料支出の割合を指す。食料は人々の生活において必要不可欠であり、最も必需的な支出の一つである。このため、一般的にはエンゲル係数が低いほど生活水準が高い(生活にゆとりがある)とされ、生活水準の国際比較や時点間比較に用いられることも多い。

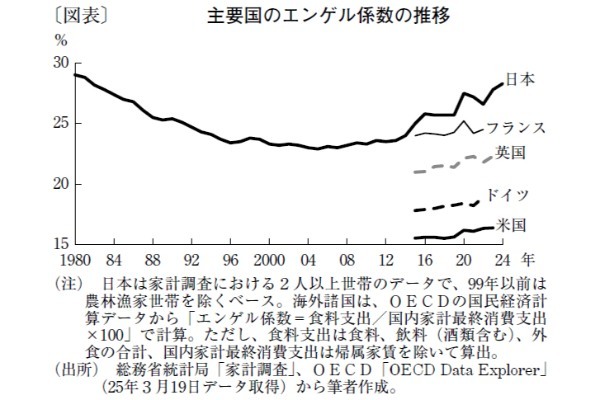

主要国のエンゲル係数比較の観点では、2022年に経済協力開発機構(OECD)が公表した国民経済計算のデータを用いて計算すると、米国とドイツは10%台後半、英国とフランスは20%台前半となる。日本はOECDのデータに制約があり、家計調査の数字となるが、22年にはすでに20%台後半に達しており、これら主要国の中ではエンゲル係数が最も高い(図表)。

もっとも、各国の食生活のスタイルや食文化の違いなど、さまざまな要因がエンゲル係数の高低に影響する。他国との単純な比較は難しく、主要国の中で日本の生活水準が相対的に低いとまではいえないだろう。

次に、わが国のエンゲル係数の経年変化や最近の上昇の要因を探ると、家計を取り巻くさまざまな環境の変化を反映していることが分かる。日本のエンゲル係数の大まかなトレンドを示すと、1990年代にかけて低下気味で、2000年代はほぼ横ばい、10年代以降は上昇傾向にある。ここ10年ほどのエンゲル係数の上昇は、物価変動などの短期的な要因に加え、相対的にエンゲル係数が高い高齢世帯割合の上昇や、共働き世帯の増加等を背景とする単価の高い中食や外食の支出増加など構造的な要因も影響している。こうした構造的な要因によるエンゲル係数の上昇は、必ずしも生活水準の低下を示すものではないだろう。

ただし、最近のエンゲル係数の上昇を価格要因と数量要因に分解してみると、22~24年においては、物価全体よりも食料価格の上昇ペースが上回ったこと(価格要因)がエンゲル係数を大きく押し上げていることが分かる。さらに24年は、食料価格を中心に高めの物価上昇が続いたことによる家計の節約志向の強まりなどを背景に、食料以外の実質消費支出が実質食料支出よりも相対的に抑制されたこと(数量要因)もエンゲル係数を押し上げたとみられる。

足元のエンゲル係数の上昇は、家計の暮らし向きの低下を如実に表している。それとともに、食料自給率の低さや消費者心理の弱さといった日本経済の課題も映し出しているといえよう。

SBI新生銀行 グループ経営企画部 金融調査室 シニアエコノミスト/森 翔太郎

週刊金融財政事情 2025年4月15日号