この記事は2025年9月19日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「NATO東部最前線ポーランドの防衛強化戦略と課題」を一部編集し、転載したものです。

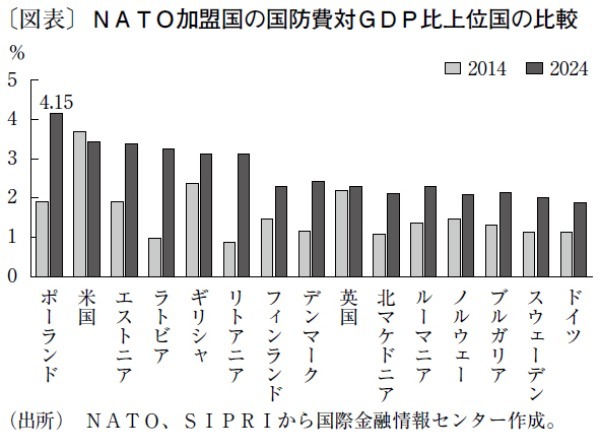

(SIPRI「Military expenditure by country as percentage of gross domestic product」ほか)

北大西洋条約機構(NATO)東部防衛の最前線に位置するポーランドは、地政学的・軍事戦略上の重要性が飛躍的に高まっている国の一つである。とりわけ同国は、2022年のロシアによるウクライナ侵攻を契機に、NATO加盟国の中でも模範的な事例として国際的評価を確立している。

14年のロシアによるクリミア併合時、ポーランド軍の兵力は9万9,000人ほどでNATO加盟国中9位にとどまっていた。しかし、22年に新国土防衛法に基づく兵力拡充計画を策定し、現在は21万6,000人と米国(130万人)、トルコ(48万1,000人)に次ぐ3位の規模に達している。トゥスク首相は25年3月、全成人男性を対象とする軍事訓練義務化政策を発表し、予備役を含めた総兵力を50万人規模へ拡張する構想も示した。

財政面でも突出した動向を見せる。国防費対GDP比は24年に4.15%とNATO加盟国の中でも最高水準を記録し(図表)、25年には4.48%に達すると予測されている。NATOは35年までに防衛関連支出を5.0%へ引き上げる新目標を採択しているが、ナヴロツキ大統領は早期実現を目指している。保有戦車数も30年までに1,100両に達し、ドイツ、イタリア、英国、フランス4カ国の合計(950両)を上回る見通しだ。

とはいえ、すべてが順風満帆ではない。防衛体制の包括的整備には課題も残る。

第一に財政負担の過重さだ。25年8月に、政府は同年度の財政赤字を5.5%から6.9%に上方修正した。EU基金による補填はあるものの、国防費の持続的増大は社会保障やインフラ投資の抑制、増税の実施など、国民負担増大のリスクを伴う。

第二に統治構造の複雑さだ。現時点で、保守系大統領とリベラル政権という政治的ねじれの下、防衛政策の一体性確保に懸念が残る。憲法上、大統領は「軍最高司令官」と規定されるが、平時の指揮権は国防相を通じて行使されるため、政府との協調が不可欠である。

第三に法制度上の制約だ。1967年制定の国防法は度重なる改正で複雑化し、旧態依然とした部分も残る。不測の事態に即時対応できる柔軟な法的枠組みも不十分であり、制度改革が喫緊の課題とされる。

他方、国防費増大は自国防衛力の強化にとどまらず、対米戦略的パートナーシップ維持に向けた外交的投資としての側面を強めている。ポーランドに駐留する米軍は地域防衛を超え、米欧安全保障体制全体、さらには中国、ロシアという複合的脅威への対処における戦略拠点として機能している。こうした観点からも、ポーランドの防衛強化と外交戦略は、今後も国際社会の注目を集めるだろう。

国際金融情報センター 欧州部 エコノミスト/服部 明日香

週刊金融財政事情 2025年9月23日号