不動産売買で一定の条件を満たす場合には、クーリングオフ制度を利用することができます。ただし、クーリングオフを利用するためには、期間制限や通知手段などに条件があるため、しっかりと制度の内容を把握しておく必要があります。

本コラムでは、不動産売買におけるクーリングオフの仕組みや適用条件、手続き方法、そしてクーリングオフができない場合の代替手段について詳しく解説します。

不動産売買でもクーリングオフは可能

クーリングオフとは、申込みや契約を行った後でも、一定期間内に意思表示をすれば契約を解除できる仕組みのことをいいます。

そもそもクーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が冷静な判断をしにくい状況で契約した場合に、消費者を保護することを目的としており、特定商取引法に定めが置かれています。

不動産売買においても、一定の条件下でクーリングオフ制度を利用することができます。ただし、一般的な通信販売などで知られるクーリングオフとは、根拠となる法律や適用条件が異なるため注意が必要です。また、さまざまな不動産取引がありますが、クーリングオフが認められるのは、宅地・建物(土地・戸建て・マンション)の売買契約になり、賃貸は該当しません。

不動産売買における「クーリングオフ」は、不動産取引に関する特別法である宅地建物取引業法(以下、宅建業法)の第三十七条の二に規定が置かれています。

(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)

第三十七条の二

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき。

2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

出典及び引用元:e-Govポータル「宅地建物取引業法 第三十七条の二」(https://www.e-gov.go.jp)

この条文では、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、事務所等以外の場所で申込みや契約をした買主は、一定の条件下で書面により申込みの撤回や契約の解除ができると定められています。また、その際に不動産会社は損害賠償や違約金を請求できないことも明記されています。

不動産売買のクーリングオフは複数の条件をすべて満たさなければ適用されず、期間制限も書面での説明を受けた日から起算して8日以内と短いため、契約後に迷いや不安が生じた場合には、すぐに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

不動産売買のクーリングオフをする方法

クーリングオフを実行する際には、正しい手続きを踏むことが極めて重要です。手続きに不備があると、解除が認められない可能性があります。

宅建業法では、不動産会社側にクーリングオフの説明義務も書面交付義務も課していません。しかし、説明がなければクーリングオフ期間が開始しないため、実務上はほぼ必ず説明と書面交付が行われます。

実際に消費者側がクーリングオフを行う場合には、不動産会社から書面を交付された日を起算日として8日以内に、書面で通知しなければなりません。一般に、法律では契約等の翌日を起算点としますが(初日不算入の原則)、クーリングオフに関しては説明を受けた当日を1日目として数えます。

また、契約と申込みが別日で行われた場合には、クーリングオフについて告知された早い日を起算日とします。そのため、必ずしも契約締結日から起算するわけではありません。

さらに、クーリングオフを行う場合には書面で行いますが、これは期間内に書面を発した日にその効力が生じます。そのため、書面の到着が期限後でも、書面を発した日が8日以内であれば、クーリングオフは可能になります。

通知書面には、必ず記載すべき事項があります。具体的には「契約日」「物件の所在地や名称」「契約の種類(売買契約など)」を明記し、「宅地建物取引業法第三十七条の二に基づき契約を解除します」といった文言を入れる必要があります。また、契約者本人の氏名・住所・押印も忘れずに記載しましょう。

発送方法については、法律上は普通郵便でも問題ありませんが、書面を発送した日に効力が生じるため、発送した日付がわかる内容証明郵便の利用をおすすめします。内容証明郵便であれば、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれるため、「通知が届いていない」「期限を過ぎている」といったトラブルを防ぐことができます。配達証明も併せて利用すれば、相手方への到達も証明できます。

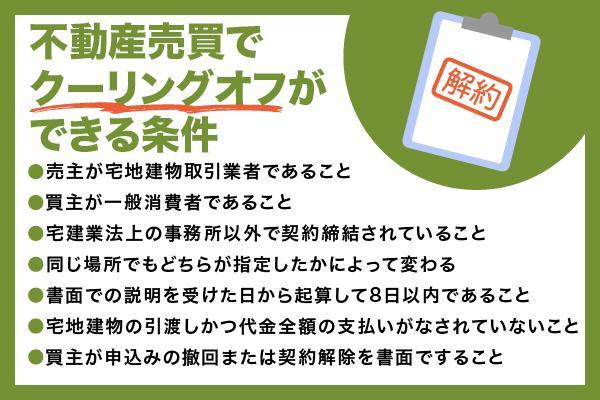

不動産売買でクーリングオフができる条件

不動産売買でクーリングオフを利用するには、複数の条件を全て満たす必要があり、ひとつでも条件を満たさない場合、クーリングオフは認められません。ここでは、それぞれの条件について詳しく解説します。

売主が宅地建物取引業者であること

クーリングオフが適用されるためには、売主である不動産会社が宅地建物取引業者(以下、宅建業者)であることが必須になります。

そもそもクーリングオフ制度は、専門知識を持つ業者から購入する一般消費者を保護することを目的として定められた制度です。そのため、宅建業者ではない一般消費者から直接物件を購入した場合は、クーリングオフ制度の対象にはなりません。

不動産取引では、仲介会社を通じて売買することも多いですが、仲介会社が介在していても、契約書上の売主が一般の個人であれば、クーリングオフは適用されません。あくまでも「売主」が宅建業者である必要があります。なお、宅建業者同士の取引や、宅建業者が買主となる取引もクーリングオフの対象外です。

買主が一般消費者であること

売主だけでなく、買主も宅建業者以外の一般消費者である必要があります。買主が宅建業者であれば、十分な専門知識があるとみなされ、消費者保護の必要性が低いと判断されるため、クーリングオフは認められません。

すなわち、不動産取引におけるクーリングオフは、「売主が宅建業者、買主が一般消費者」の場合にのみ活用できるということになります。

宅建業法上の事務所以外で契約締結されていること

そもそもクーリングオフとは、冷静に判断できない状況で契約を結んだ買主(消費者)を保護することが目的の制度です。そのため、契約を結んだ場所も重要な判断基準となります。

申込みを行った場所もしくは契約を締結した場所が、売主である宅建業者の事務所やモデルルーム、継続的に業務を行う案内所などでは、クーリングオフは適用されません。これらの場所は、買主が自ら足を運び、冷静に判断できる環境が整っていると考えられるためです。

ここで重要なのは、申込みと契約の場所が異なる場合には、申込みを行った場所で判断されるという点です。つまり、契約書に署名・押印した場所ではなく、購入の申し込みをどこで行ったかで判断されます。例えば、事務所で申込みをした後、別の場所で契約書を交わした場合でも、申込み自体は冷静に判断できる事務所で行っているため、クーリングオフは適用されません。

同じ場所でもどちらが指定したかによって変わる

契約場所については、さらに細かい判断基準があります。買主自身が自ら指定した自宅やカフェなどで契約した場合には、クーリングオフは適用されません。これは、買主自身が選んだ場所であれば、冷静に判断できる環境を自ら確保したと考えられるためです。

一方で、不動産会社が契約場所を指定し、買主の自宅やカフェなどで契約をした場合には、クーリングオフが適用されます。すなわち、不動産会社側から「ご自宅で契約しましょう」と提案された場合は、クーリングオフの対象となりえるということです。

このように、同じ自宅やカフェであっても、買主と不動産会社のどちらがその場所を指定したかによってクーリングオフ制度の利用が可能か変わるため、注意が必要です。

書面での説明を受けた日から起算して8日以内であること

クーリングオフは、業者からクーリングオフについての書面での説明を受けた日を含めて8日以内に、解除の通知を発送する必要があります。前述したように、この期限は通知が相手に到達した日ではなく、発送した日で判断されます。

なお、不動産会社が説明義務を果たしていない場合、つまり書面でのクーリングオフ告知がない場合には、その義務違反によってクーリングオフ期間の起算が始まりません。したがって、物件の引渡し前もしくは代金全額の支払いが済む前であれば、期限の縛りなくいつでも解除できることになります。

宅地建物の引渡しかつ代金全額の支払いがなされていないこと

クーリングオフが適用されるのは、まだ取引が完了していない状態に限られます。具体的には、契約締結後に物件の引渡しを受けていない、もしくは代金を全額支払っていない段階でなければなりません。

逆にいえば、買主が物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払ったときは、取引が完了したと見なされ、クーリングオフはできなくなります。この「引渡し」と「全額支払い」は両方とも完了している必要があるため、どちらか一方でも済んでいなければ、クーリングオフは可能です。

なお、代金の一部として頭金や手付金を支払っているだけであれば、全額支払いには該当しないため、引渡しを受けていない限りクーリングオフは可能です。

買主が申込みの撤回または契約解除を書面ですること

クーリングオフの意思表示は、必ず書面による通知で行わなければなりません。口頭や電話での取り消し連絡は法的に認められず、効力が生じないため注意が必要です。

書面には「クーリングオフ通知書」といった題名をつけ、宛名(売主である宅建業者名)を明記します。そして、宅地建物取引業法第三十七条の二に基づき契約を解除する旨を明確に記載する必要があります。

不動産売買でクーリングオフができないケース

ここまで説明してきた「クーリングオフができる条件」の裏返しになりますが、以下のいずれかに該当する場合には、クーリングオフは適用されません。それぞれのケースを改めて確認しておきましょう。

・売主が個人である場合

・買主が宅地建物取引業者である場合

・契約した場所が売主の宅建業者の事務所等である場合

・契約した場所が買主の指定した場所である場合

・告知を受けた日から8日を経過している場合

・宅地建物の引渡しかつ代金全額の支払いがなされている場合

・買主が申込みの撤回または契約解除を口頭・電話・メールなどでした場合

これらの事情により、クーリングオフができない場合であっても、後述するように、民法や消費者契約法によって契約解除ができる可能性はあります。クーリングオフの条件を満たさない場合でも、契約手続きに納得できない部分があった場合には、弁護士などの専門家や、消費者センターなどの相談窓口に問い合わせることをおすすめします。

不動産売買でクーリングオフ以外に契約を解除できるケース

クーリングオフの要件を満たさない場合でも、他の法的根拠に基づいて契約を解除できる可能性があります。ここでは、クーリングオフ以外の契約解除の方法について解説します。

錯誤・詐欺に基づく契約取り消し

買主が契約内容について重大な勘違いをしていたり、業者から虚偽の説明を受けたりした場合、民法95条(錯誤)や96条(詐欺)に基づく取り消しが認められる可能性があります。

例えば、物件周辺の環境(近隣に嫌悪施設がある、将来大規模開発が予定されているなど)や、物件に関する法令上の制限(建築制限、用途制限など)について、重要な情報を隠されたり、虚偽の説明を受けたりした場合には、契約を取り消せる可能性があります。

ただし、錯誤や詐欺を理由とする取り消しには、それを証明する必要があり、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

債務不履行に基づく契約解除

売主が約束の履行、つまり物件の引渡しを期日通りに行わなかったり、引渡された物件に重大な契約違反となる瑕疵があったりした場合は、民法上の契約不適合責任を追及できます。

契約不適合責任とは、引渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任のことです。買主は、代金の減額請求や損害賠償請求に加え、相手業者に履行の追完(修補など)を求めたり、履行の追完が行われずに契約の目的を達成できなかったりした場合には契約を解除することができます。

ただし、契約解除が認められるには、契約不適合が重大であることなど、一定の要件を満たす必要があります。

消費者契約法に基づく契約取り消し

不動産の売買契約であっても、消費者契約法の規定に該当すれば契約の取り消しができます。消費者契約法では「重要事項の不実告知」や「不利益事実の不告知」などを理由に契約取り消しが認められています。

例えば、物件に関する法的制限や将来の開発計画など、判断に影響を与える重要な情報を業者が意図的に隠していた場合には、この法律に基づいて契約を取り消せる可能性があります。

取り消しは、事実を知った時から1年以内、契約締結時から5年以内に行う必要があります。

手付解除

買主が売主に交付した手付金を放棄することで、一方的に契約を解除できる制度として、手付解除(解約手付)があります。契約書に手付解除の特約が設けられていれば、一定の期限内に通知することで、理由を問わず契約を白紙に戻すことが可能です。

ただし、手付解除が認められるのは、売主が契約の履行に着手していない場合に限られます。履行の着手後や、契約書で定められた手付解除の期限を過ぎた後は認められないため注意が必要です。

また、手付金は返還されないため、経済的な負担を伴うことも理解しておきましょう。手付解除の可否や期限については、契約書の内容を十分に確認することが重要です。

- コラムに関する注意事項 -

本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。

当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。

外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。

本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。

(提供:manabu不動産投資 )