相続する土地の一部が崖になっている場合は、がけ地補正率調整によって土地の評価を減少させることができます。

がけ地とは、通常の用途で利用することができない傾斜(崖)がある土地のことをいいます。がけ地は建物を建てることが難しく利用価値が低いことから、相続税の財産評価では評価額の減少が認められています。

この記事では一部ががけ地になっている土地を相続する人であれば必ず知っておきたい がけ地補正率を使った計算方法 について解説します。

がけ地補正率調整で土地の評価を減少できることを知らなければ、土地を本来の価額より高く評価して、相続税を余分に払うことになってしまいます。

相続税を正しく節税するためにも、がけ地補正率による評価方法をしっかり確認しておきましょう。

1.がけ地補正率で覚えておきたい2つのこと

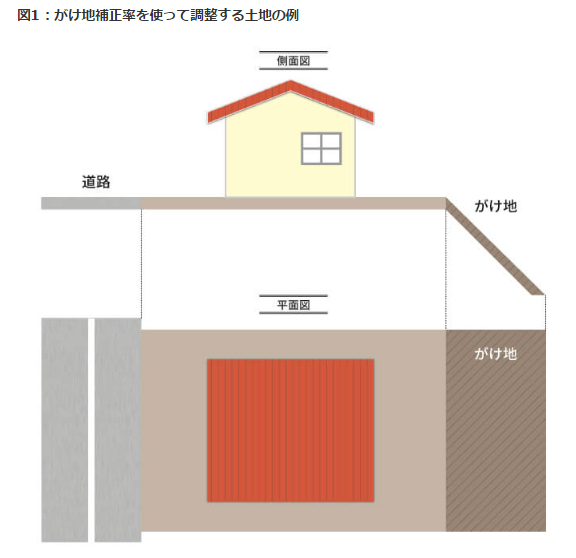

がけ地補正率を使って評価額を調整する土地は、図1のように一つの区画に平坦な部分とがけ地の部分がある土地です。

がけ地補正率を使って評価額を調整するときは、平坦な土地であると仮定して求めた評価額にがけ地補正率をかけます。がけ地補正率の値が小さいほど、土地の評価額は下がることになります。

がけ地補正率を使った評価では、次の2つのことが影響します。

- がけ地になっている方角

- 全体の地積のうちがけ地部分の地積の占める割合

それぞれについて詳しくみていきます。

1-1.補正率はがけ地になっている方角によって異なる

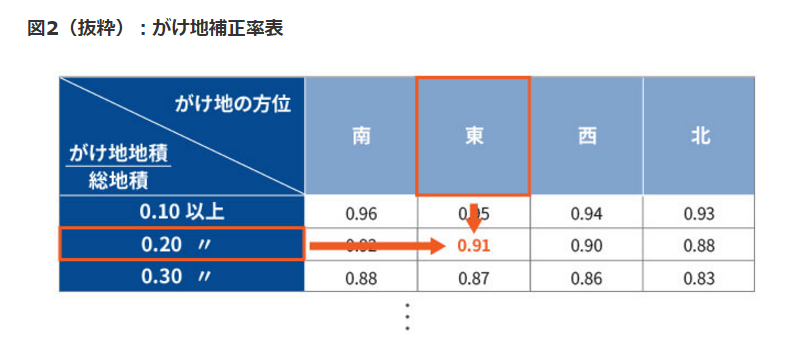

がけ地補正率の値は、がけ地になっている方角によって異なります。図2のがけ地補正率表で示されているとおり、北が崖になっている場合が最も評価が低くなり、西、東、南の順に評価は高くなります。

1-2.補正率は全体の地積のうちがけ地部分の地積の占める割合によって異なる

がけ地補正率の値は、全体の地積のうちがけ地部分の地積の占める割合(がけ地割合)によっても異なります。がけ地部分の割合が多いほど利便性が悪くなると考えられているためです。

図2のがけ地補正率表で示されているとおり、がけ地割合が全体の10%以上であれば、がけ地補正率による調整の対象になります。がけ地割合が10%増えるごとに評価額は低くなります。

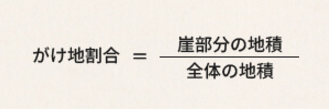

がけ地割合は、次の算式で計算します。

2.ステップ別に解説 自分でできるがけ地補正率による計算方法

がけ地補正率を使った土地の評価方法を理解していただくために、例をあげてステップ別に計算方法を説明します。簡単な事例であれば、がけ地補正率を使った評価額の計算はご自身でもできます。

2-1.【STEP1】がけ地の地積を測る

がけ地の地積を測るには測量を依頼することになりますが、がけ地の測量は費用がかかるためあまり現実的ではありません。 また自分で測ろうとしても崖になっているのではなかなか難しいと思います。 一つの方法として平坦な部分の地積を測り、登記簿の地積からマイナスして残った部分をがけ地の地積とするやり方があります。 そのときに注意しなければならないのは、登記簿の地積が実際の地積と異なる場合(縄伸びなど)があることです。相続税の財産評価では実際の地積で評価することとなっているため、登記簿の地積をそのまま使うと相続税の計算を間違えてしまう可能性もあります。

登記簿の地積が実際の地積と異なる可能性があれば、費用をかけてでも土地全体の測量を依頼することをおすすめします。

2-2.【STEP2】がけ地の方角とがけ地割合を求める

がけ地の方角を確認する 「1-1.補正率はがけ地になっている方角によって異なる」でお伝えしたとおり、がけ地補正率はがけ地の方角によって異なります。がけ地の方角を調べるには、地図や公図などの図面を参照するとよいでしょう。

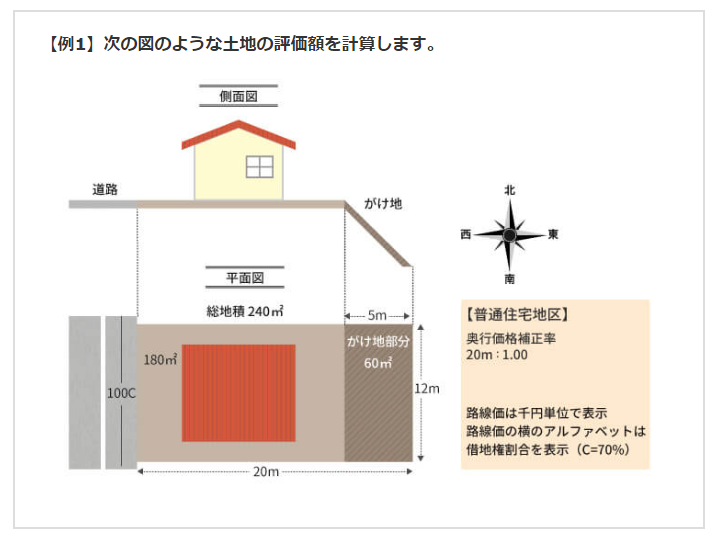

例1では、がけ地は東向きになっていることがわかります。

がけ地の方角が「北西」のように東西南北の4つの方角に一致しない場合は、北向きと西向きのがけ地補正率の平均値を使います。詳しくは、「3-2.がけ地の向きが東西南北の方角に一致しない場合」を参照してください。

がけ地割合を計算する 「1-2.補正率は全体の地積のうちがけ地部分の地積の占める割合によって異なる」でお伝えしたとおり、がけ地補正率はがけ地割合によっても異なります。

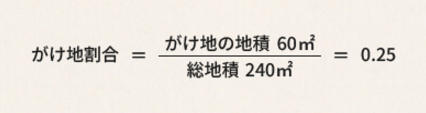

例1では、総地積が240㎡であるのに対してがけ地の地積が60㎡であることから、がけ地割合は次のとおり計算します。

2-3.【STEP3】評価額の計算を行う

がけ地の方角とがけ地割合をもとにがけ地補正率を確認し、がけ地補正率を使って土地の評価額を計算します。

がけ地補正率を確認する がけ地補正率表でがけ地補正率を確認します。がけ地割合は0.25であることから、0.20以上の欄を参照します。

がけ地は東向きであることから、がけ地補正率は0.91であることが読み取れます。

1㎡あたりの評価額を計算する がけ地がある土地の1㎡あたりの評価額は、下記の算式のとおり、土地が平坦であると仮定して求めた価額にがけ地補正率をかけて計算します。

1㎡あたりの評価額=路線価×奥行価格補正率×がけ地補正率

例1の場合では、次のとおり計算します。

1㎡あたりの評価額:路線価100,000円×奥行価格補正率1.00×がけ地補正率0.91=91,000円…①

(奥行価格補正率は例1の図に示したとおり1.00とします。奥行価格補正率についての説明は省略します)

1㎡あたりの評価額に面積をかける 1㎡あたりの評価額に面積をかけて、土地の評価額を計算します。面積はがけ地の部分も含めた総面積を使用します。

土地の評価額:1㎡あたりの評価額91,000円(①)×面積240㎡=21,840,000円

以上の結果、例1の土地の評価額は21,840,000円となります。

3.がけ地補正率を使う上での注意点

3-1.がけ地が2方向以上の場合

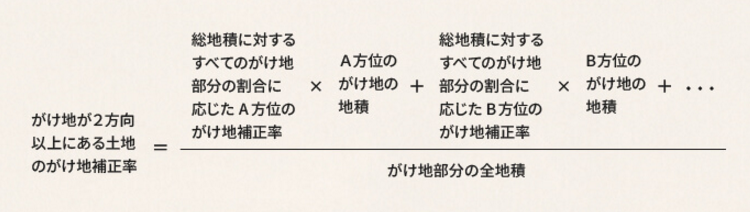

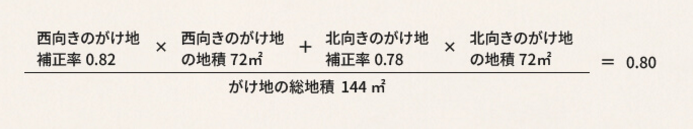

がけ地が2方向以上にある土地のがけ地補正率は、方位別のがけ地補正率をがけ地の地積で加重平均して求めます。具体的な計算の手順は次のとおりです。

- 土地の総地積に対するすべてのがけ地部分の割合を求めます。

- その割合に対応する各方位のがけ地補正率をがけ地補正率表で参照します。

- それぞれのがけ地補正率を方位別のがけ地の地積で加重平均して、がけ地補正率を算出します。

算式で表わすと次のようになります。

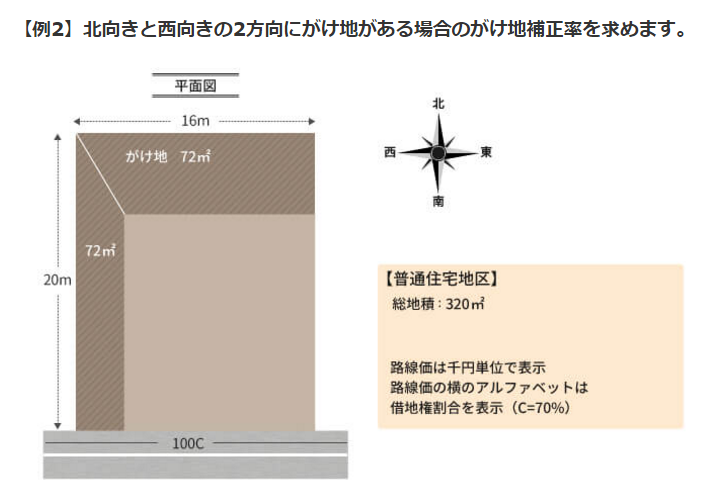

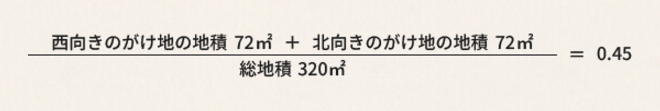

まず、総地積に対するすべてのがけ地部分の地積の割合を求めます。

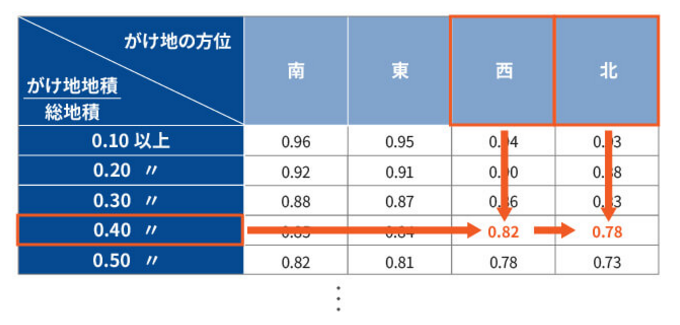

がけ地補正率表でがけ地補正率を確認します。がけ地割合は0.45であることから、0.40以上の欄を参照します。

西向きのがけ地補正率は0.82、北向きのがけ地補正率は0.78であることが読み取れます。

それぞれのがけ地補正率を方位別のがけ地の地積で加重平均します。

以上の結果、この土地のがけ地補正率は「0.80」となります。

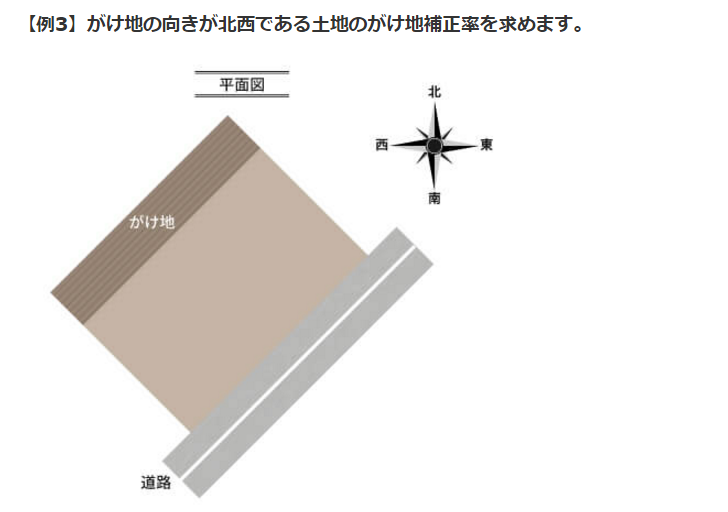

3-2.がけ地の向きが東西南北の方角に一致しない場合

がけ地の向きが「北西」のように東西南北の4つの方角に一致しない場合は、北向きと西向きのがけ地補正率を平均した値を使います。

なお、がけ地の向きが「南南西」のような場合は、南向きとみなしてよいことになっています。

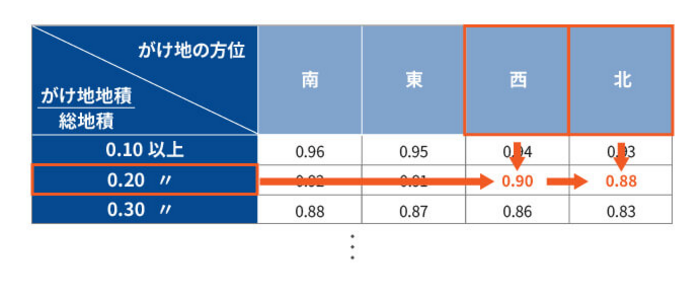

がけ地の向きが北西である土地のがけ地補正率を求めるには、まず、がけ地補正率表で西向きと北向きのがけ地補正率を確認します。この例では、がけ地割合を0.20と仮定します。

西向きの補正率は0.90、北向きの補正率は0.88であることが読み取れます。

北西向きのがけ地補正率は、これらの平均値である「0.89」となります。

北西向きのがけ地補正率:(西向きのがけ地補正率0.90+北向きのがけ地補正率0.88)÷2=0.89

4.まとめ

相続した土地にがけ地がある場合は、総面積に対するがけ地の割合やがけ地の方角によって、評価を減額することができます。

がけ地部分を減額できることを知らなければ、相続税を計算するときに本来より高い金額で土地を評価してしまい、納めなくてもよい税金を納めることになってしまいます。

がけ地補正率を使った具体的な計算方法はここまでお伝えしてきたとおりで、単純な事例であれば、ご自身でも計算することができます。ただし、土地が正方形や長方形以外の形状(いわゆる不整形地)の場合は、別途、不整形地補正率による補正も必要になります。

相続する土地にがけ地があって、評価額の計算で不安に感じることがあれば、相続財産の評価に精通した税理士に相談することをおすすめします。

なお、がけ地の面積の測定と方角の判定は専門家でないと難しい場合があり、最終的には測量を依頼することになります。そのとき、相続税の節税額と比較して測量の経費のほうが高くついてかえってマイナスとなってしまうことがあります。

測量を依頼することをお考えの方は、その前に税理士に相談してみてください。(提供:税理士が教える相続税の知識)