PDCAは、ビジネスパーソンの常識ともいえるフレームワークです。一方で、PDCAほど知っているつもりで知らないフレームワークも珍しいのではないでしょうか。例えば、管理職向けのフレームワークというイメージがありますが、実は個人レベルやプライベートな目標でも活用できる万能のフレームワークです。70年以上活用されていることから「もう古い」との指摘も一部にはありますが、トヨタ自動車やソフトバンクグループなど、今なお多くの企業がPDCAによって成果を出しています。

今回は、そんな誤解に満ちたPDCAについて、基礎知識から具体的な実践方法、導入メリットまで、実際に導入している企業の事例をもとに解説します。

PDCAとは

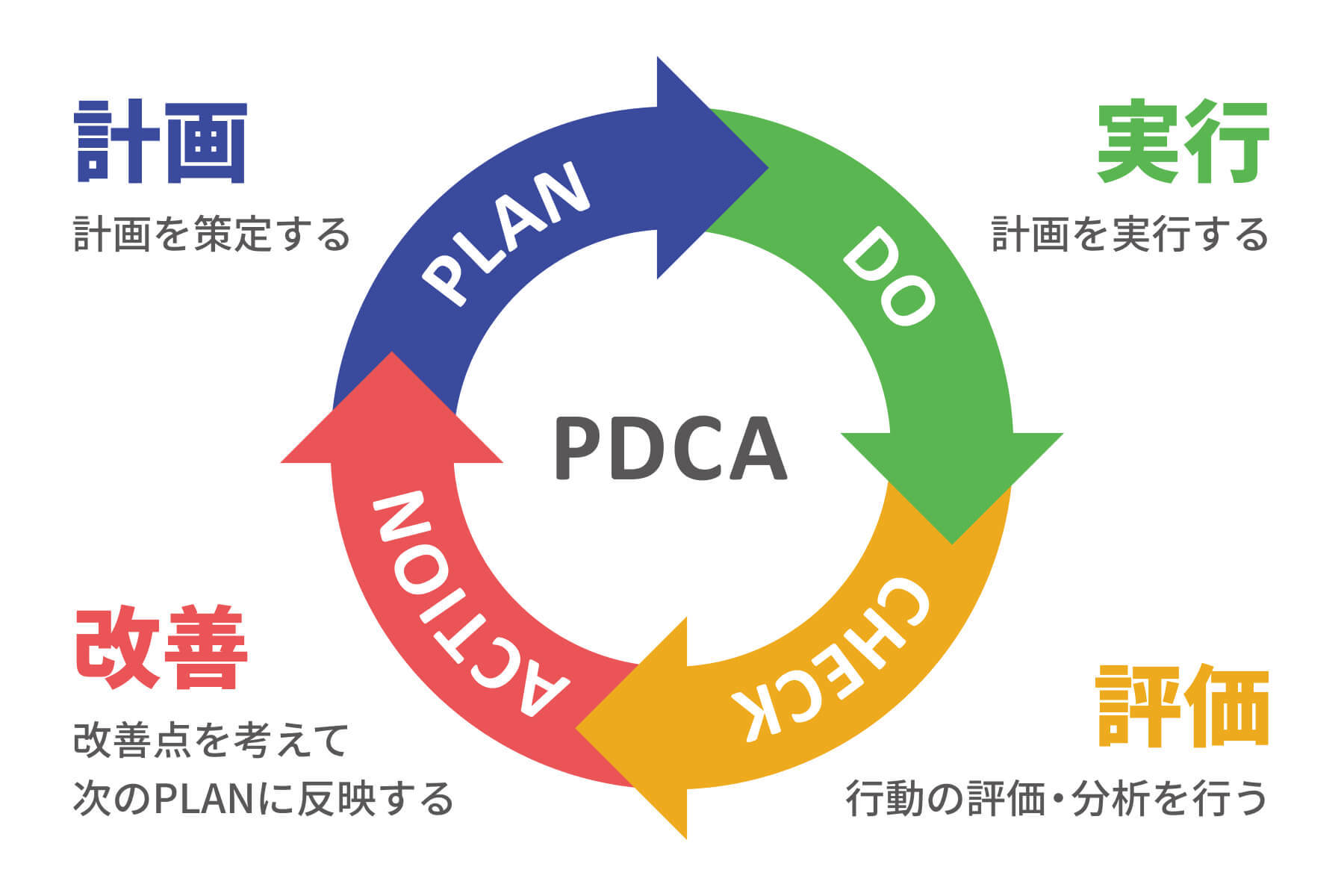

PDCA(ピー・ディーシー・エー)は、Plan(計画)、Do(実行)、Check(検証)、Action(改善)の頭文字を取った言葉です。Plan→Do→Check→Actionの順に行い、最後のActionが終わったら再び最初のPlanに戻って繰り返すことから、「PDCAサイクル」とも呼ばれます。

もともとは、「品質管理の父」として有名な米統計学者のウイリアム・エドワーズ・デミング氏らによって提唱された品質管理の手法で、同氏が1950年の来日時に行った講演をきっかけに日本で広まりました。

参考:入江仁之「『すぐ決まる組織』のつくり方――OODAマネジメント」フォレスト出版、2018年

現在では品質管理の分野以外にも広く取り入れられ、業務改善や課題解決のためのフレームワークとして活用されています。

4つのフェーズを解説

PDCAは、4つあるフェーズそれぞれの頭文字を並べたものです。ここでは、累計20万部突破の書籍『鬼速PDCA』のメソッドを用いて経営課題を解決するZUUのコンサルティングサービスの事例をもとに、各フェーズで具体的にどんなことを行うのか紹介します。

Plan(計画)

「Plan」はPDCAの一つ目のフェーズであり、スタート地点です。ここでは、まず最終的に到達したいゴールを決めます。「Check」のフェーズで客観的に検証ができるよう、ゴールは必ず具体的かつ数字に落とし込んだ定量的なものにしましょう。

定量化したゴールのことをKGI(Key Goal Indicator=重要目標達成指標)と呼びます。営業目標数値など、すでに数字に落とし込まれているゴールであればそのままKGIにすればよいですが、定性的なゴールでも定量に変えることは可能です。例えば次のようなものが挙げられるでしょう。

・痩せたい→体脂肪率20%未満

・会社を大きくしたい→売上高100億円

・上司に認められたい→人事評価A

では、ここからは実際の事例(※)を使って説明します。ZUUのコンサルティングサービスを利用した中部地方の不動産会社「大須不動産」(仮称)では、営業戦略を立案できる人材がおらず、受注数が伸び悩んでいました。そこで、まずは主要な集客経路であるチラシ経由の受注数を「現在の月間5件から2倍の10件にする」ことをKGIとしました。

※特定を避けるため、細部には多少のアレンジを加えています。また、話を分かりやすくするために数字等も単純化しています。

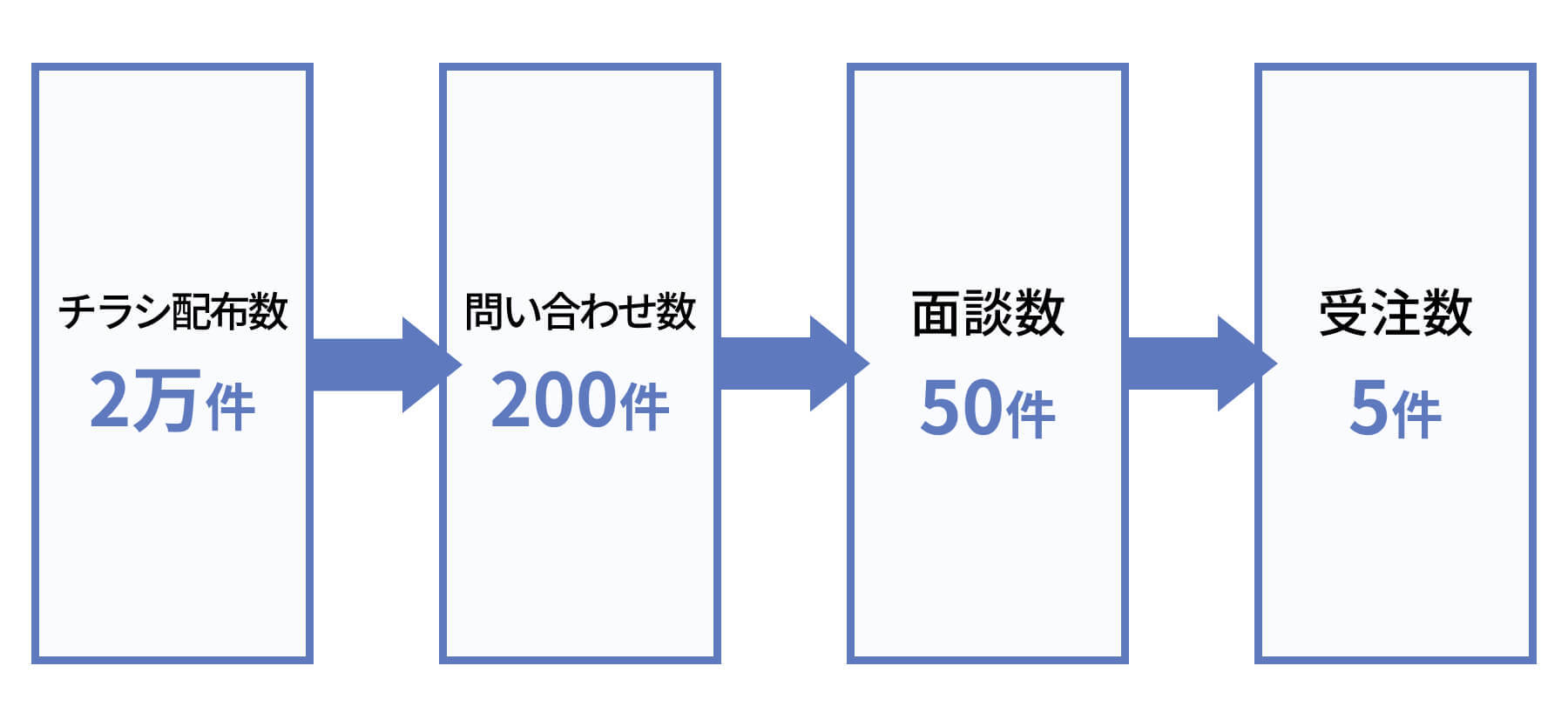

次に、KGIと現状のギャップを生んでいる課題を徹底的に掘り下げます。大須不動産の前期における月間の営業データは次の通りでした。

大須不動産の競合や社内体制を調査したところ、チラシ配布や問い合わせの数を伸ばすのは難しい一方、問い合わせから面談への遷移率が相対的に低いという課題が見えてきました。大須不動産では内勤営業の担当者が1人しかおらず、問い合わせがあっても顧客対応に追われてレスポンスが遅れがちだったのです。

課題が絞り込まれたら、次は課題を数値化します。これがKPI(Key Performance Indicators=重要業績評価指標)です。KGIと同様に、「Check」のフェーズで進捗状況を客観的に把握するためのものであり、ゴールに近づくための「サブゴール」の位置付けです。

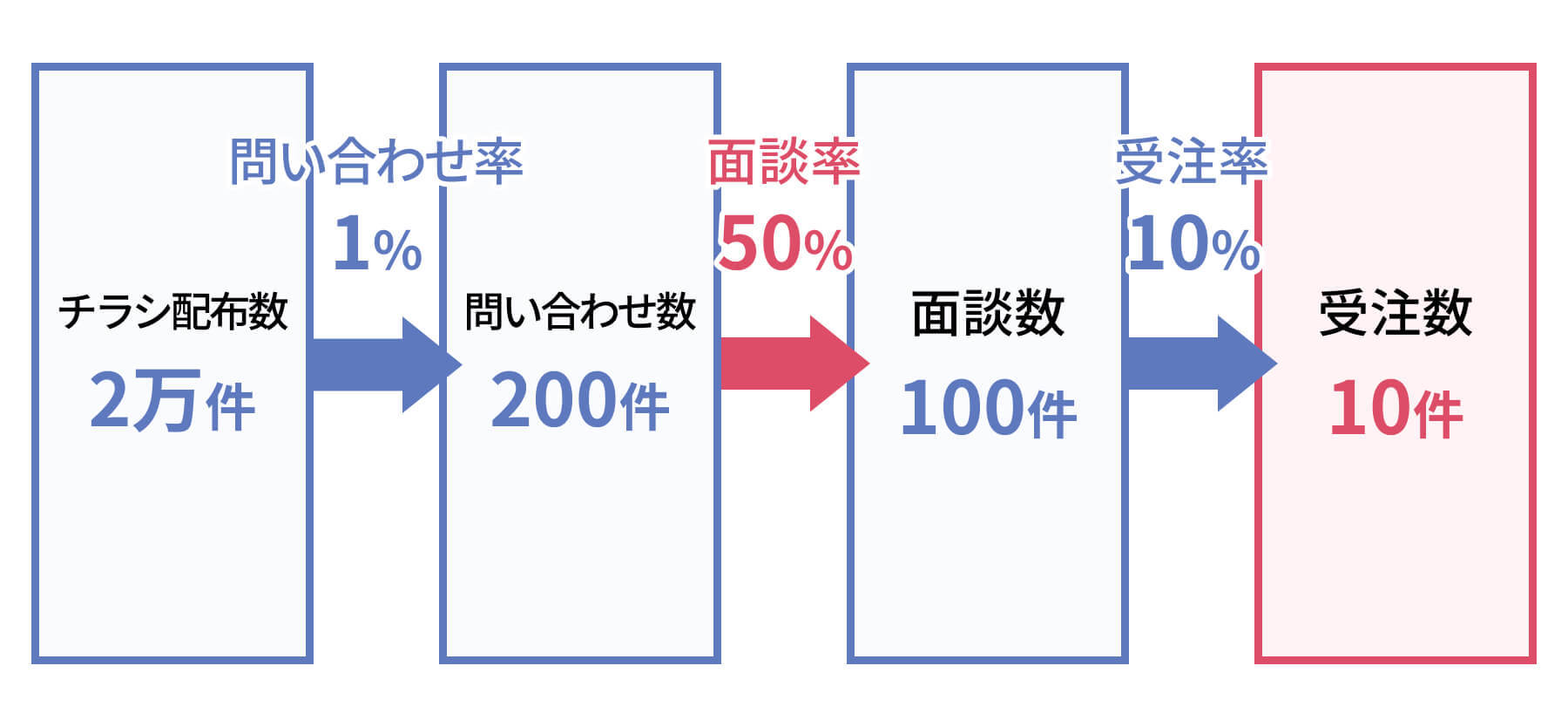

KPIはKGIから逆算して設定します。大須不動産の場合、KGIの受注数10件を達成するには、問い合わせから面談への遷移率を「現状の25%から50%にする」必要があることが分かります。これがKPIとなります。

KPIを決めたら、次はその数値を達成するための解決案と行動計画を検討します。大須不動産では1人しかいなかった内勤営業を2人体制に変更し、問い合わせがあった際に即座にレスポンスを行うことにしました。また、チラシの文面や配布エリアを変更した複数のパターンから最も良いパターンを探るテストや、顧客対応の習熟度を高めるための営業ロープレ(実践型研修)なども実施することに決めました。

Do(実行)

「Do」では、「Plan」で立てた行動計画を実行に移します。ここでよくある失敗例として、計画はうまくできても組織の業務フローや個人のタスクまでに細分化できておらず、やるべきことが不明瞭なまま時間だけが過ぎていくことが挙げられます。

大須不動産を例に取ると、「問い合わせがあった際に即座にレスポンスを行う」といった粒度では、なかなか実行に移せず計画倒れにつながる恐れがあります。

こうした事態を防ぐため、ZUUのPDCAでは行動計画をタスクレベルに細分化し、KGIやKPIと同様に定量化します。これがKDI(Key Do Indicator)です。KPIと区別するためにZUUが作った独自の指標で、「どれだけ計画を実行できたか」を表します。

大須不動産の場合は「問い合わせがあった際のレスポンスを30分以内に行う」ことをKDIに定めました。このように具体的なタスクにすることで、確実に実行しやすくなります。

Check(検証)

「Check」では、「Do」で実行した結果を検証します。検証する対象は先に立てたKGI、KPI、KDIの3つです。Planで考えた課題やその解決案は実際には仮説に過ぎません。「今ある情報の中で考えられる最適解」に過ぎないからこそ、それが最適解であるかどうかを、定期的かつ頻繁に検証する必要があります。

そして、それらが想定より遅れているのであれば「うまくいっていない要因」を、または順調に推移しているのであれば「うまくいっている要因」を突き止める必要があります。

大須不動産では行動計画を立てた1ヵ月後、次のような結果となりました。

KDI(問い合わせからのレスポンスを30分以内に行う):80%(目標比▲20%)

KPI(問い合わせから面談への遷移率):40%(目標比▲10%)

KGI(チラシ経由の受注数):月間8件(目標比▲20%)

このうちKDI未達の要因を洗い出したところ、内勤営業の担当者を2人に増やしても他業務に追われたり、不在になったりしているという課題が新たに見えてきました。当初の想定に誤算があったということです。何らかの手を打たないとKDIの達成は難しいことが分かります。

このように「Check」では、「どこかに見えていない課題が潜んでいないか」「他に良い方法はないのか」といった問いを持つことが重要です。

Adjust(調整)

PDCAのAは一般的に「改善」「Action」と呼ばれていますが、ZUUではこのフェーズをあえて「調整」「Adjust」としています。その理由として、「DoとActionは日本語ではどちらも『する・やる』とう意味だが、何が違うのか?」と混乱する人が多いことや、日本語表記として一般化している「改善」には、良いことをさらに伸ばす伸長案が抜け落ちてしまう恐れのあることが挙げられます。調整には、具体的に以下の4種類があります。

・ゴールレベルの調整

・計画レベルの大幅な調整

・解決案や行動レベルの調整

・調整不要

ゴールレベルの調整

ゴールレベルの調整とは、情報収集と自分の現状を検証した結果、ゴールを変えたり、目標の期日を先延ばししたりする場合を指します。この場合は、別の新たなPDCAを回していくことになります。

計画レベルの大幅な調整

計画レベルの大幅な調整は、主に今まで見えてこなかった課題が顕在化したときに行われます。大須不動産の例の場合、「チラシの内容を全面的に見直さなければならない」という課題が急きょ浮上したら、情報収集を一から始め、解決案を検討しないといけないのでPDCAサイクルの速度はいったん遅くなります。

解決案や行動レベルの調整

解決案や行動レベルの調整とは、実行サイクルの微修正のことです。大筋の計画は変えずに、やることの優先度を変えたり、方法をブラッシュアップしたりしながら軌道修正を図るイメージです。PDCAサイクルを何度も回していくと精度が高まるため、ゴールレベルの調整や計画レベルの調整が減り、こうした微修正だけで済むことが増えてきます。こうなると、PDCAは高速で回り続けていきます。

調整不要

検証した結果、全てが順調に推移していることもあるでしょう。この場合は、調整しないこともあります。

大須不動産では、ひとまず3番目の「解決案や行動レベルの調整」を行うことにしました。具体的には、「内勤の営業担当者は問い合わせからのレスポンスを最優先タスクとする」「内勤の営業担当者が不在のときは課長が代行する」ことにしたのです。こうして新たなPDCAを回し、再びCheckでの検証を踏まえて調整していきます。

以上、ZUUのコンサルティングサービスの事例をもとに各フェーズの概要を紹介しましたが、『鬼速PDCA』ではより詳細なメソッドが記されていますので、興味を持った方はぜひ実際に読んでみてください。

活用するメリット

PDCAを回すメリットとはなんでしょうか。PDCAを活用して経営課題を解決するZUUのコンサルティングサービスの事例をもとに紹介します。

「課題ファースト」だから適切な解決案が出てくる

成長が頭打ちになってしまう企業にありがちなのが、「解決案ファースト」に陥っていることです。例えば、「あの会社でこんな解決案がうまくいったから自社でも」「前職でこんな成功体験があったから自社でも」といった具合です。

こうしたやり方がうまくいくことも時にはあるでしょう。しかし、自社の状況を的確に分析しないまま考えた解決案では、自社の商材・サービスに合っておらず、結果的に成果につながらないことが多々あります。こうした事態を避けるため、PDCAを活用して自社の課題を徹底的に洗い出すことが有効です。

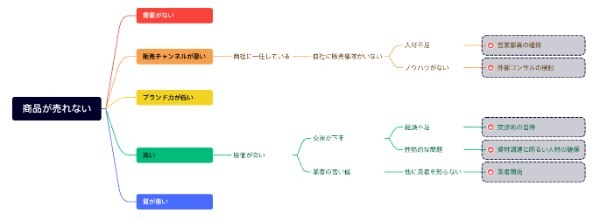

ZUUのコンサルティングサービス「鬼速」では、マインドマップを活用して、ゴールを達成するまでの課題および解決案をどんどんリストアップしていきます。その際、「なぜ(できないのか?/できたのか?)」「どうやって(構成されているのか?/達成するのか?)」の問いを繰り返していきます。

<マインドマップの活用例>

例えば「商品が売れない」という課題に対して、「なぜ?」と問いかけてみましょう。「質が悪い」「値段が高い」「ブランド力が低い」「販売チャンネルが悪い」などの課題が浮かび上がってくるでしょう。次に「販売チャンネルが悪い」という課題に対して、再び「なぜ?」と問いかけてみます。この調子で掘り下げていくと、「商社に一任している」→「自社に販売部隊がない」→「人材不足」といったように次々と課題が明らかになり、最終的に「営業部員の確保」という解決案が見えてきます。

ここまでいくと課題が具体化しているため、解決案も具体的なものを思いつきやすくなり、次のDoのフェーズでも迷いが出にくいというメリットがあります。結果的に実行サイクルの無駄打ちが少なくなり、投資リターンが上がります。

具体策に落とし込むので計画倒れが起きない

PDCAの文化が未熟な企業でよく見かけるのが、「アイデアを具体策に落とし込めておらず、実行に移せない」ケースです。例えば社長の思いつきで突然、新規事業が立ち上がったとしましょう。ノープランのまま実行チームに丸投げされますが、課題すら見えていないので具体策が出てこず、チームは迷走を続けてしまいます。

また、計画自体はうまく立てることができたとしても、それを組織の業務フローや個人のタスク、具体的な行動スケジュールにまで落とし込めておらず、結局やるべきことが不明瞭なまま計画倒れに終わるケースも散見されます。「計画ができていればすぐに行動に移せる」というのはよくある誤解の一つです。

一方、PDCAを活用すれば、計画フェーズで立てた行動計画を実際のタスクであるDoに分解することができます。例えば「クライアントともっと交流を深める」という行動計画があったとします。これを「2ヵ月に1回、会食に行く」「打ち合わせの前後の雑談時間を増やす」「ゴルフに誘ってみる」などのDoに分解すると、行動計画のままの状態と比べて格段に実行に移しやすくなるのが分かるかと思います。また、Doを確実に実行に移すため、複数のDoがある場合はインパクトや時間、気軽さの指標で優先順位をつけ、絞り込んでいくのも効果的です。

さらに重要なのが、先述した通りDoも定量化することです。どれだけ計画を実行できたかを客観的に判断するため、指標を設けるのです。例えば1,000ページの本を読むことがDoの場合、「毎週200ページずつ読む」といったようにこまめな行動目標を立て、毎週その成功率を確認しながら軌道修正をしていくことが必要です。

Doを定量化するのには大きな理由があります。それは、ゴールは簡単にコントロールできるものではないからです。売上目標というゴールを設定したとしても、外的要因の影響を受けたり、必ずしも100%の結果にはならなかったりします。一方、Doはやるかやらないか、できるかできないかの話なのでコントロールがしやすいのです。定量化することでDoが着実に進んでいるかが見えるようになり、確実にPDCAサイクルを回すことができるようになります。

活用するデメリット

マネジメントが無機質になる?

PDCAを活用するデメリットとして、企業の場合では「社員がガチガチに管理され、マネジメントが無機質なものになってしまう」というのがよく挙げられます。これは本当なのでしょうか。

PDCAを活用して経営課題の解決を目指すZUUのコンサルティングサービスを導入した企業では、むしろ逆の現象が起きています。目標が明確になるため社員一人一人のやるべきことが分かり、自走できるようになった結果、成果が上がっています。さらにPDCAを「鬼速」で回し続けることで、会社や部署、個人が成果を出し続けることができ、前進していることを実感することで自信が湧き、モチベーションが向上します。

一つ留意点があるとすれば、社員の行動を細かく管理し過ぎると息苦しさを感じてモチベーションが下がるリスクがあるので、日々のDoの管理は各社員の裁量に任せるとよいでしょう。

業務量が増える?

PDCAを活用すると、ゴールを達成するための解決案や実行策を考えたり、解決案が最適かどうかを検証したりと、業務量が確かに増えます。しかし、PDCAサイクルが着実に回ると、行動あたりのリターンが増えるので、同じ成果を出すのに必要な時間はむしろ減っていきます。結果的に、増えた業務時間以上の時間を生み出すことができます。

大手企業の事例2選

PDCAを有効活用して成果を挙げている大手企業の事例を2つ紹介します。

トヨタ自動車

トヨタ自動車には、「トヨタ生産方式」と呼ばれる独自の生産管理の手法があります。トヨタ生産方式は、作業におけるムダを徹底的に排除し、生産性を高めることを目的としています。そのため、業務プロセスを見直して「カイゼン」することはトヨタ自動車の代名詞にもなっています。

「ムリ・ムダ・ムラ」を排除することが重要であると考える同社では、これをPDCAの一つ目のフェーズであるPlanに落とし込みます。このPlanを受けて同社では、Doにおいてジャストインタイム体制と「自働化」を実践します。ジャストインタイム体制とは、必要なタイミングで必要な量だけ生産することでムダを排除する生産体制で、「自働化」は異常が発生したときに自動停止して不良品を大量に生産しないようにする仕組みを指します。

Checkでは、上記の取り組みにおいてどれだけ不良品や不良在庫の発生を抑えることができたかを検証し、これを次のカイゼンにつなげます。同社はこのPDCAサイクルを膨大な回数にわたって回し続けています。

こうした取り組みは、トヨタだけでなくさまざま企業に広がり、鳥取県のように行政業務にトヨタ生産方式を取り入れる自治体も現れています(※)。

※鳥取県公式サイト「なぜ、今、トヨタ方式か?」

ソフトバンクグループ

わずか40年で時価総額8兆円超(2022年7月時点)の企業に成長したソフトバンクグループ。これだけの成長を遂げた要因の一つにPDCAサイクルが深く関わっています。同社はスピード感を重視し、「高速PDCA」の考え方を実践することで短期間にさまざまな業務改善や目標達成を実現してきました。

同社の考え方はシンプルです。会社として目指すべき大きな目標を立て、その目標を達成するための小さな目標に細分化していきます。個々の目標にPDCAを当てはめ、それを高速で回して定期的にチェックする態勢を確立しました。

PDCAの検証は毎日行うことが基本となっています。個人単位、1日単位の検証を繰り返しながら改善点を洗い出していくので修正もしやすく、こうした取り組みがソフトバンクを大企業に成長させたと言えるでしょう。

参考:三木雄信「孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきた すごいPDCA―――終わらない仕事がすっきり片づく超スピード仕事術」ダイヤモンド社、2017年