2019年に施行された働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が強化されましたが、深刻な人材不足などの理由で建設業界は、5年間の猶予措置が取られていました。

そして、2024年4月から建設業界でもいよいよ規制が適用されました(災害時の復旧及び復興事業は除く)。

5年間の猶予で建設業界の人材不足や慢性的な長時間労働は改善されているのか? 建設業界は「2024年問題」に対処するためにどのようなアプローチが必要なのか?

企業のDX(デジタルトランスフォーメション)を支援する専門家のお二人に、現在の課題と解決に向けたソリューションを伺いました。

Data Empowerment事業部 ビジネスディベロップメント室

2018年、ウイングアーク1stに入社。現在BIダッシュボードMotionBoardの製品企画・戦略立案に従事。また、2010年からIoTの推進に注力しており、ベンチャー企業でのIoTプラットフォームの事業企画や、大手ドイツ自動車部品メーカでのインダストリー4.0やコネクテッドカー向けシステムを手掛けた経験から、IoTデータの活用を中心としたエバンジェリスト活動も行っている。

SI事業本部

シニアコンサルタント

DX支援、IT人材調達支援をしている株式会社コアコンセプト・テクノロジーにて、建設業クライアントへのアドバイザリーを担当。

前職でのゼネコンでの勤務経験から、クライアント企業に寄り添った伴走型の支援を行う。

「2024年問題」解決の糸口は「データ活用」

ーー建設業では2024年4月から残業の上限規制が適用される「2024年問題」が取り沙汰されています。まずは建設業全体における現在の課題をお聞かせください

種村:働き方改革関連法に伴う時間外労働の規制強化が、2019年より始まっています。

建設業や物流業界などの一部の産業では5年の猶予期間が設けられていましたが、この猶予期間が終了し、建設業界でも従業員の労働時間の制限が強化されることよって、さまざまな悪影響が出てくる可能性がある、というのが「2024年問題」の概要です。

小林:そもそもなぜ建設業界では2024年まで時間外労働の上限規制が猶予されてきたかというと、シンプルに業務が回らないからです。

建設業界では年々就労人口が減少し、高齢化も進行しています。

そんな中で案件数はどうかというと、実はそこまで減っていません。

仕事の量は変わらない一方で働き手が減ってしまうとなると、業務は回らないですよね。

これは残業規制の猶予期間が切れる2024年に限った話ではありません。

労働人口が減少していく中でいかに現場を回すために生産性を上げることができるか。

これが建設業界の喫緊の課題だと思っています。

種村:担い手不足の問題は年々顕在化しています。人材を獲得しやすくするためには企業努力だけでは限界があり、産業全体で時間外労働の削減に取り組み、働きやすい環境を構築すべき、というトレンドになってきていると感じます。

既に人員不足のために受注活動を抑制している企業もあると聞いています。

公共建設においては、人員不足によってプロジェクト全体の受注数が減少してしまうということは、本来必要とされるンフラが保全されなくなってしまうということです。これは社会全体にとっても問題だと思います。

ーー変わらない、もしくは減少するリソースでこれまで通りの業務量をこなさなくてはいけない。生産性改善が強く求められる現状において、どのようなアプローチが必要となるのでしょうか

小林:我々はデータという観点から、建設業における生産性の改善へのアプローチを提案しています。

建設業ではいまだにデータを表計算ソフトで管理している企業が非常に多いです。

これではアクセスできる人が限られていたり、記載方法が統一されていなかったりと、全社的な知見として活用することは難しいです。

また図面をスキャンして、共有のネットワークドライブに入れることも一つのデジタル化ではあるのですが、関連するデータとの紐付けができないため、結果として全社的な知恵として活用できるデータにはなりづらいです。

ーーデータはあっても、共有されずにサイロ化されている状態が多いのですね。

小林:工事現場のIDで原価情報や工程の図面にアクセスできる状態にするなど、関連するデータを有機的につなぐことが、まず建設業において取り組むべき課題だと思っています。

データをつなげるだけではなく、データを生み出す入力の手間をいかに減らして、みんなが扱えるデータ形式に整えるかという部分がまずは重要となります。

ーー環境を整えても、運用においてデータを入力しない、扱い方がわからないという課題はその他の業界でも起きています。

小林:ウイングアークでは、社内の種々雑多なデータをつなげて、見える化する領域を製品としてカバーしています。

現状がわからないと、業務の効率化に寄与する効果的な打ち手を講じることができません。

データにまつわる非効率をなくし、次のアクションに活用できる状況にしてあげることが、我々が役立てることかなと思っています。

データ活用の成否を握るのは現場の納得感の醸成

ーーデータをまずは活用できる形式で整えることが業務の効率化、ひいては2024年問題の解決に向けた第一歩になるというお話でしたが、CCT社の支援事例でもデータの入力の整理の部分から支援をスタートすることは多いのでしょうか

種村:データ化の支援ももちろん行っていますが、データ化によって何を実現したいかを明確にし、その目的を実現するための手段として情報のデータ化を提案するよう心がけています。

例えば、今まで紙で管理していた情報をPDFにスキャンしたとしても、それだけでは物理的なものがなくなる以上のメリットはありません。

小林:現場サイドとの納得感を醸成するためにも、目的を最初に決めておくというのは私もすごく重要だと思います。

データ活用はDX(デジタルトランスフォーメーション)の大きなテーマの一つです。DXを推進する立場の方が「データを使って何かしたい」と考えて現場サイドへ新たなシステムへのデータ入力を依頼するものの、「忙しい中でなぜ余計な仕事を増やすのですか」と反対にあうケースをよく見てきました。

そのような現場サイドとの衝突を避けるために、いかに現場のデータ入力の負荷を抑制できるかが重要になると思います。表計算ソフトでの運用の場合、複数の帳票に同じ工事現場や監督者の名前を入れたりしますが、そのような無駄をなくし、現場サイドにもメリットを感じさせることで、同じ方向を向いて施策を進めることができます。

ーーウイングアーク社では、そのような課題を解決するためのソリューションとして、MotionBoardやDr.Sumなどの製品を提供されていますが、特徴を教えて頂けますか

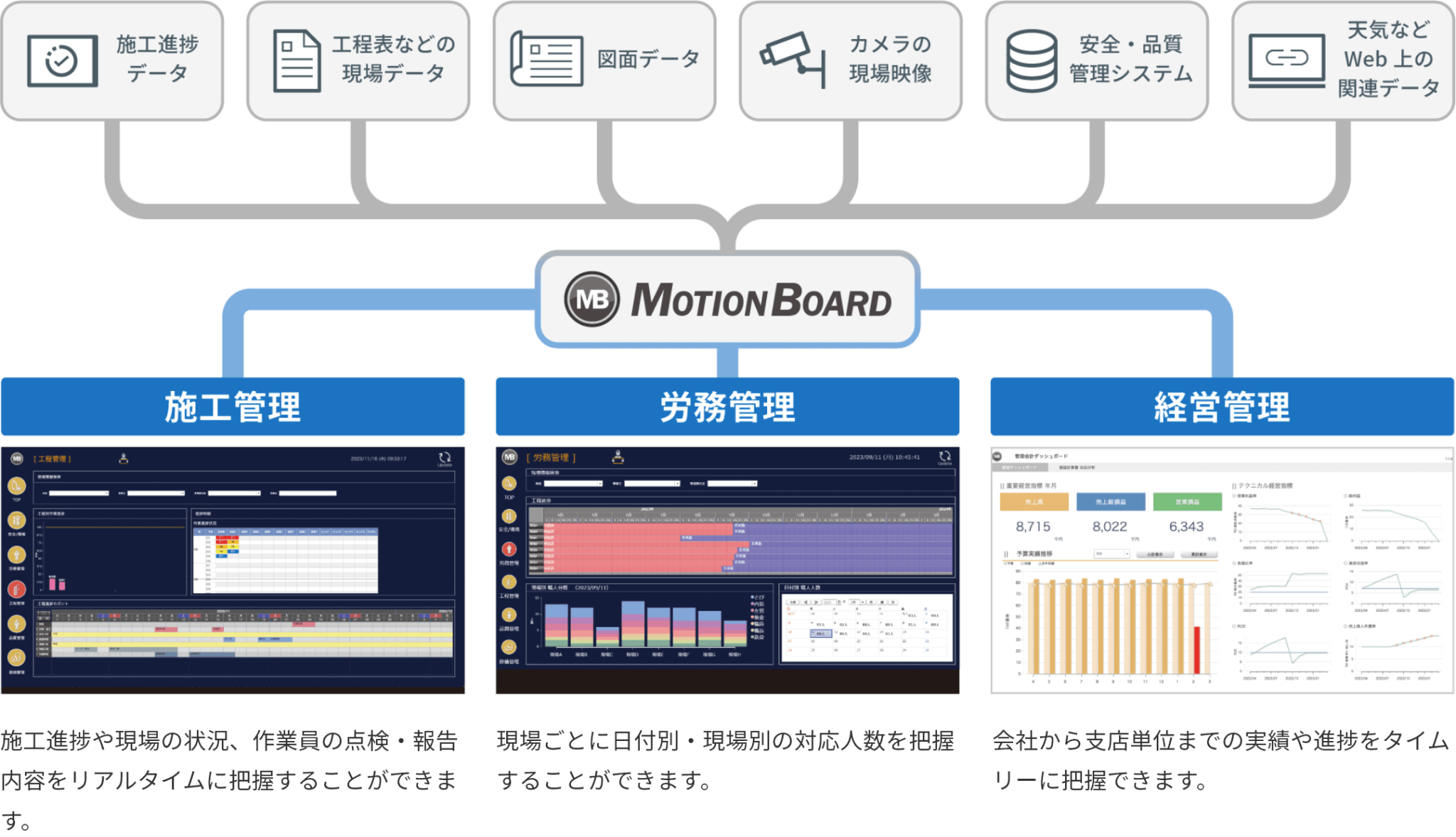

小林:MotionBoardという製品は、世の中的にはBI(ビジネスインテリジェンス)ツールというジャンルの製品です。BIツールは一般的には既に取得できているデータのレポーティングや分析を簡単にするツールです。

データをわかりやすく可視化し、経営上の意思決定をサポートする一方で、実はデータ自体がないと何の役にも立ちません。

建設業ではまだまだアナログな現場のお客様が多く、まずはデータそのものをどうやって取り出すかという部分がポイントになってきます。

そのために先ほど言いましたが、現場に負担をかけるとデータを収集できないので、いかに現場にメリットを感じて頂ける機能を備えているか、という観点で弊社の製品は作られています。

例えば建設現場は、映像や3D、図面などデータ活用の数値に直結しない情報が多く存在しますが、これらをリアルタイムに共有できる点が一つの強みです。

またダッシュボード上でデータを可視化するということはアウトプットの話になりますが、そもそもデータがシステム上になく、まずは記入や転記を効率化させたいというご要望も多いです。ダッシュボードに直接データを入力できるという点も弊社製品の特徴的な機能だと思っています。

データを入力するという意味では施工管理システムなどの様々な専用システムがあるのですが、これらは既存のシステムを置き換えて導入することが基本です。その点、MotionBoardはもともとさまざまなシステムの情報をつなぐBIツールなので、フルスクラッチ(独自開発)で作った基幹システムや外資のSFAツールなど、様々なシステムとつながった上で、足りないところだけを直接入力することができます。

また、基幹システムや専門システムなど様々なデータを活用できるように収集、加工、統合する部分をDr. Sumという製品でカバーしています。

ーーDXツールの導入支援をされている種村さんの立場から見て、MotionBoardの強みをどのように感じていますか

種村:例えば現場からのデータを一元管理して見たいのは管理部門や経営層が考えられます。そんなときMotionBoardは既存の業務を大きく変えることなく、データをうまく吸い上げて別の角度、別の視点から物事を見ることができる。

新しいことに取り組むにあたってハードルが低い点がすごく有力だと思っています。

さらにこれは、もう少しスコープを縮めた現場の中だけでも言えます。

現場の中にいる工事係とか、現地に出向いて施工管理をする方、現場の事務所でそれを統括管理する所長、そういったもう少し小さい範囲でも、現場の工事係の業務プロセスを変えずに、遠隔の事務所から支援することもできます。規模感をフレキシブルに調整でき、ユーザーのニーズに合わせやすい部分も魅力です。

小林:アナログな情報を扱う手間は、意識していないところで実は結構あるんですよね。

例えば「データを持ち出すのを忘れてしまった」と詰所に戻って紙のデータを探す。紙で印刷された図面をみて話していて、話が噛み合わないと思っていたら古い図面をみていた、といったことはよくある話だと思います。

MotionBoardを使って、まずはアナログ情報を扱う手間を減らしましょうというのが、生産性改善で効果がわかりやすく出るポイントだと思います。

結果的にデジタル化されたデータが取れるようになり、そのデータを可視化・分析して意思決定できるようになる。

このように現場を楽にしつつ、データ活用を行う素地を構築できるのがMotionBoardの強みであると考えています。

データの可視化を生産性改善に繋げるためのロードマップ

ーーデータ取得の部分についてお話しいただきましたが、具体的なビジネス成果につなげる運用のポイントについて伺えますか

種村:まず目的が明確になっていないと、結局はただ新しい業務が加わり、対応するための時間が増えるだけで終わってしまいます。

弊社では「As-is/ To-Be(現状と目指すべき姿)」 をしっかり整理した上で、開発手順をふんでいるのですが、しっかり顧客と我々で目的を共通認識することを重視しています。

世の中に便利なツールはいっぱいありますが、導入時の効果は使ってみなければわからない、ということでは時間も費用も浪費してしまいます。

「現場の生産性をあげたい」などの目標があれば、どこの部分の生産性なのか、どうすれば生産性が上がるのかを計画立てて目的をすり合わせることができ、効果的な導入に繋がると思います。

小林:先ほど種村さんのおっしゃった目的のお話について、我々は山登りによく例えます。

いきなりエベレストに登るのがいいのか?とりあえずそれは難しいので富士山にするのか?

まず登る山を決めないといけないかなと思います。

山が決まると次はツールですね。

ツールは靴だったり地図だったりコンパスだったりすると思うんですけど、ツールを買ったからといって山に登れるということはなく、筋トレをする必要があるかもしれません。エベレストのような高い山だと、一人で登る人はまずおらず、シェルパのような道先案内人がいないとまず登頂することはできません。

データ活用の世界も同じだと思います。目的やツール、プロセスや伴走者などの環境整備をしておかないと、山登りの途中で辛くなって下山してしまう結果となってしまいます。

ーー「2024年問題」でも同様のことが言えますね。単純に残業時間を抑制しようと考えても、どこに課題があるのか可視化できていないケースが多い。課題を可視化して、解決手段を模索する。このPDCAが重要になることが理解できました。では、ツールを導入してビジネス成果につなげるために、ユーザーに求められる要素はどのようなものなのでしょうか?

小林:プロジェクトのリーダーに求められるものがすごく大きいと思っています。

例えばノウハウが社内にないのであればCCT様のような会社が伴走したり、ツールが足りないのであれば、ウイングアークから提供することはできるのですが、それだけでビジネス成果をもたらすことは難しく、組織全体を推進していく力が求められます。

データ活用は意外と泥臭い世界で、プロジェクト推進者の熱意でも成否が大きく左右されてます。

ツールベンダーである我々がコントロールできる部分ではないのですが、これは特にプロジェクトを推進される方々に求められることかと思います。

種村:最後は人のパワーや熱意が大事になってくるというのはとても共感しますね。

小林:色んなタイプの推進者がいますよね。ものすごい熱意を持ってコミュニケーションをとる人もいれば、すごく柔和だけど、「あの人に言われると断れないよね」という人がリーダーになってたりとか。

いろんなキャラクターがあっていいと思うんですが、推進者の熱意や立ち回りが重要になってくるのがDXかなと思います。

―ーMotionBoardとChatGPTを連携させたAIアシスタントを最近リリースされていますが、どのような機能なのでしょうか

小林:MotionBoardは様々な機能を備えているが故に、使い方を覚える部分には多少の学習を要します。

従来はマニュアルだとかカスタマーサポートの領域で対応していたのですが、「このようなことをやりたい」と入力するとAIが答えを出してくれるAIアシスタントの機能をリリースしています。

昨今大きな注目を集めているChatGPTをはじめとしたLLM(大規模言語モデル)の技術にはウイングアークも注目しています。

一旦はAIアシスタントという製品の利用をサポートする機能をリリースしましたが、2024年は製品に生成AIの技術を取り込んでいくことを予定しています。

例えば、音声入力した情報から、自然言語で解釈してダッシュボードを動かしたり、ダッシュボードの挙動を自然言語で作り上げたり、そのような部分にLLMの技術を取り込んでいくことを予定しています。

ーー最後にMotionBoardの長期的な展望をお聞かせください

先ほど弊社の製品は大きくはBIツールに分類されますという話をしましたが、我々は最近「業務アプリなBI」というコンセプトを打ち出しています。

「業務アプリな」というのは業務アプリを簡単にMotionBoard上で作れるということです。

業務の効率化は情報管理を紙や表計算ソフトでやっている部分をデータ活用できる状態に整えるところから始まります。

システム化ができていないアナログな業務をMotionBoardでアプリ化する機能を強化し、現場は業務が楽になり、ついでにデータのデジタル化が実現する。

そのデジタル化されたデータとシステムのデータを合わせて可視化・分析し意思決定に活かす。

この循環をまわすことを我々は「業務アプリなBI」と呼んでおり、このコンセプトを今後も強化できればと考えています。

本記事のポイント

・残業時間の上限規制が適用される中で、全体の業務量は大きく変わらず、人材確保が難しくなっている状態

・データを活用し、課題を可視化できる状態にすることが2024年問題へのアプローチの第一歩

・データを活用できる状態にするための鍵となるのは現場の納得感。データ入力を効率化し、現場にもメリットを感じさせる座組みを整えることが重要

(提供:Koto Online)