この記事は2024年5月28日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「株価の回復傾向を示唆するワールドダラーの動き」を一部編集し、転載したものです。

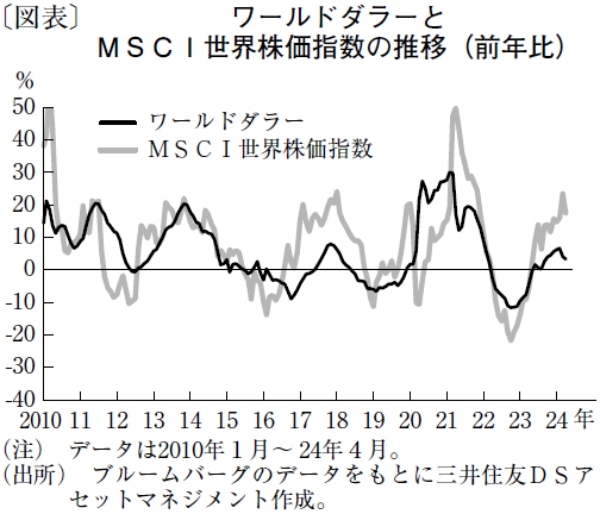

株価に影響する要因は多様だが、マクロ的なファクターの一つとして、国際流動性(グローバルに見た資金量)の動向に注目したい。もっとも、国際流動性の定義や指標が定まっているわけではない。国際流動性を表す一例として、ワールドダラーと世界株価(MSCI世界株価指数)の変化率(前年同月比)を図表に示した。ワールドダラーは、米国のマネタリーベースに、海外の当局が外貨準備として保有する米国債残高(ニューヨーク連邦準備銀行に預託されている部分)を加えたものである。米国が国内外に供給している米ドル残高の指標と解釈できる。

米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策に左右される米国のマネタリーベースが、米株価(間接的に他国の株価)に影響する点について異論は少ないだろう。海外当局が保有する米国債残高は、米国以外の国がドル高を抑制するために米ドル売り介入を行うと減少する。米ドル売り介入は、政府・中央銀行が短期金融市場に対して米ドルを放出し自国通貨の資金を引き揚げるオペレーションであり、金融引き締め効果を持つ。

つまり、ワールドダラーが世界の株価と一定の相関関係を示すのは、米経済・株式市場の規模が大きいからだ。また、多くの国が対米ドルでの為替レートの安定を重視し、ドル高(安)とその為替介入を通じて米金融政策が他国の金融政策に影響するためとも考えられる。これは、米ドルが国際取引でシェアが高い「支配的通貨」であることが背景にある。

パンデミック直後の世界的な大規模金融緩和を受けて、ワールドダラーは2021年前半にかけて前年比30%以上増加した(図表)。しかし、22年から23年央にかけて、FRBの利上げ・量的引き締めを受けた米マネタリーベースの減少と、新興国や日本の米ドル売り介入(外貨準備減少)によって、前年比で10%以上減少した。これが、株価が大幅調整される要因の一つとなったとみられる。

しかし、23年秋口以降、ワールドダラーは下げ止まり、緩やかながらプラスに転じてきた。サプライチェーン問題の緩和によって米インフレ率が鈍化したことで、FRBが先行きは利下げに転ずる姿勢を示し、長期金利が低下するなど米国の金融環境が緩和方向に変化したためだ。また、FRBは4月30日から5月1日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、バランスシートの縮小ペースを6月以降鈍化させることを決定。米マネタリーベースが大幅に減少するリスクも低下している。

当面はFRBの利下げのタイミングは景気・インフレ指標次第で変わり得る上、日本の米ドル売り介入(ワールドダラーの減少要因)が続くかもしれない。しかし、FRBが利上げを再開する事態にならなければ、ドル高圧力も徐々に弱まり、ワールドダラーは回復方向を継続する。グローバルな株価にとって緩やかながらサポート要因になるとみられる。

三井住友DSアセットマネジメント チーフマクロストラテジスト/吉川 雅幸

週刊金融財政事情 2024年5月28日号