この記事は2025年7月18日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「インバウンド産業に求められる体験の質向上と適正な価格設定」を一部編集し、転載したものです。

(観光庁「インバウンド消費動向調査」ほか)

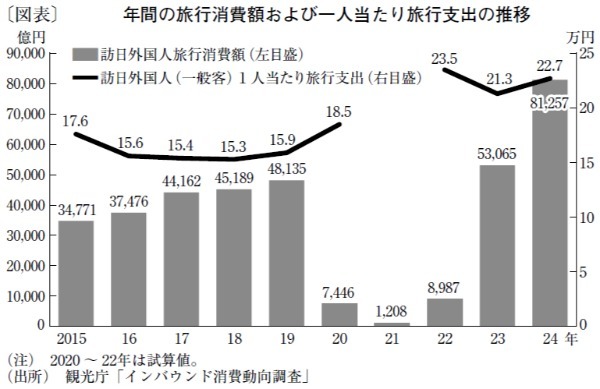

2024年の訪日外客数は3,687万人、消費額は約8兆1,257億円といずれも過去最高を記録した。今年に入ってもインバウンド需要の拡大傾向は続いており、1~3月期の訪日外客数は前年同期比で23.1%増の1,054万人と、四半期として初めて1,000万人を超えた。消費額も28.8%増の2兆2,803億円に上り、円安や他国と比べて緩やかな物価上昇が訪日客に割安感をもたらしている。

こうした割安感は、消費意欲の底上げにもつながっている。1~3月期の消費額の最多は中国で構成比24.0%。次いで台湾13.9%、韓国12.4%が続く。中国人観光客の旅行消費額は約5,400億円に上り、内訳では買い物などモノ消費の比率が4割(全体平均は約3割)と高く、購買意欲の強さが際立っている。一方、欧米の旅行者はサービス消費の比率が高く、体験志向の高さがうかがえる。

地域別に異なる旅行スタイルは1人当たり支出額にも表れている。欧米からの観光客は平均滞在日数が長く、消費額も多い傾向がある。例えば、オーストラリアからの訪日客の平均滞在日数は13.7日で、1人当たりの支出額は36万8,000円と全体で最も高い水準となっている。こうした長期滞在や体験型消費を重視する層の存在も、支出拡大に寄与している。一方、韓国からの観光客は平均滞在日数が4.1日と短く、1人当たり支出額も11万3,000円にとどまる。

今後の課題は供給体制の整備である。人手不足や混雑緩和に加え、多言語対応やナイトタイムエコノミーの充実などが求められる。加えて「おもてなし」を無償で提供する慣行を見直し、コストに応じた適正な価格設定に移行することも必要だ。夜間営業や専属ガイド、宗教的配慮など追加サービスに合理的な料金を設定し、持続可能な成長を支えることが重要である。こうした課題に向き合う覚悟が観光地の競争力を高めるだろう。

現行の成長が続けば、25年のインバウンド市場は10兆円規模に達する可能性がある。観光産業は地域経済や雇用創出、文化発信に広く波及し得る。今後は量の拡大だけでなく、体験の質と単価の向上を目指す方針への転換が不可欠だ。日本独自の魅力を育み、訪日客に選ばれる観光地を形成していく必要がある。文化芸術や地域資源を生かした付加価値の高いサービスは競争力の核となろう。

こうした取り組みは日本人の国内消費も刺激し、地域活性化にも資する。インバウンドと国内需要の相乗効果を促し、観光産業全体が持続可能な成長を遂げることが期待される。

ニッセイ基礎研究所 上席研究員/久我 尚子

週刊金融財政事情 2025年7月22日号