この記事は2025年7月25日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「トランプ関税に揺れるASEAN、地域協定の活用が今後のカギ」を一部編集し、転載したものです。

トランプ関税が再び強化されるなか、ASEAN(東南アジア諸国連合)各国は厳しい選択を迫られている。とりわけ注目されているのが、ベトナムとインドネシアの対応である。

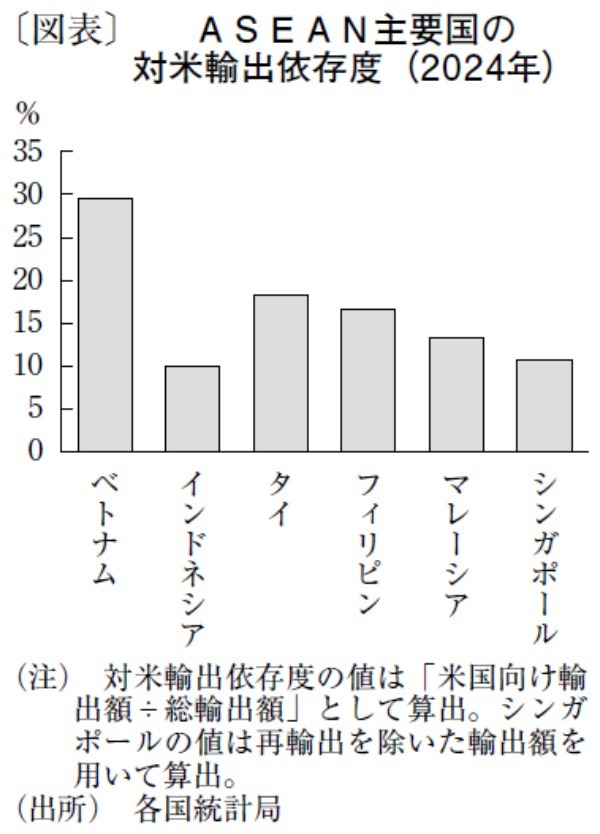

ベトナムは電子機器や衣料品、家具などの労働集約的な生産拠点として高い優位性を持つが、対米輸出に強く依存している(図表)。一方で、中国製部材を多用する構造もあり、迂回輸出拠点として米国から警戒されてきた。7月2日に妥結した対米交渉では、ベトナムからの輸出品に原則20%、第三国からの積み替え品に40%の関税が課される。米国製品に対するゼロ関税の受け入れに応じたことにも、ベトナムの対米依存の深さと、厳しい交渉環境下での妥協の余地の少なさが表れている。

インドネシアと米国は7月22日、インドネシア製品に対する相互関税を19%とする貿易協定を結んだと発表した。ベトナムを意識した早期妥結となったが、米国からの227億ドル規模の追加輸入(エネルギーや農産物、航空機)や、関税・非関税障壁の撤廃など大きな代償を払った。米国製品に対する完全な市場開放となれば、農業分野にとどまらず、インドネシア政府が推進する下流化(川下工程の高付加価値化)政策にも大きく影響してきそうだ。

こうした個別対応の動きは、ASEAN全体の通商戦略にも影響を及ぼしている。ASEAN各国は域内で一体となった自由貿易圏を志向してきたが、米国の高関税の圧力により各国は生き残りをかけて二国間交渉に走らざるを得ない。それ故、域内統一ルール形成への動きや、集団としての交渉の枠組みに影響を及ぼすリスクも指摘されている。

トランプ関税の影響は、ASEAN各国の対米輸出の縮小だけではない。中国が対米輸出を制限されたことで、中国製品の流入が増加傾向にあり、特に繊維・雑貨・機械類などで価格競争が激化している。

さらに、関税を巡る不確実性の高まりから企業の投資マインドが冷え込んでいる。ASEAN各国は、これまでチャイナプラスワン戦略の恩恵を受けて外国資本の受け皿となってきた。しかし、高関税や制度的不確実性が続けば、投資先としての魅力が相対的に低下し、FDI(海外直接投資)の伸びにも影を落としかねない。

今後の東南アジア経済の分岐点は「輸出先の多角化」と「製品の高度化」にある。米国や中国への依存度を低下させ、中東やインド・欧州など新たな市場へのアクセスを広げるとともに、価格競争から脱却した高付加価値の製品への転換が求められる。日本との協調のほか、地域協定(RCEPやCPTPP)の活用もカギを握るだろう。

トランプ関税により、ASEAN各国が二国間交渉への対応を迫られるなか、域内の分断リスクを乗り越え、結束を再構築できるのか。この可否が、今後の地域の持続的成長と国際経済における存在感を左右するだろう。

ニッセイ基礎研究所 准主任研究員/斉藤 誠

週刊金融財政事情 2025年7月29日号