この記事は2025年8月1日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「防衛費目標達成に向け、市場評価が分かれる独仏の財政政策」を一部編集し、転載したものです。

米国との関税交渉とともに注目されるのが、欧州の防衛費増額である。北大西洋条約機構(NATO)加盟国は、防衛費を2035年までに国内総生産(GDP)比5%(中核的防衛費に3.5%、関連経費1.5%)まで引き上げる新たな目標で合意した。

目標引き上げの背景には、ロシアの脅威やトランプ政権の欧州に対する防衛費の応分負担要求など、安全保障環境の変化がある。防衛費増額は、欧州委員会の5年間の政策指針である「競争力コンパス」で示された内容とも合致する。欧州は防衛力と防衛産業の自律性強化を目指しており、今回のNATO合意は欧州にとって投資拡大の機会となる。

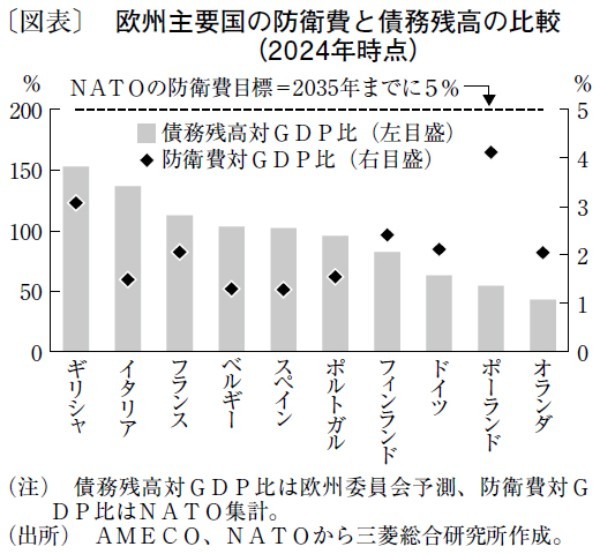

ただし、防衛費目標の達成に向けた各国の対応は一様ではない。最も大きな課題は財源の確保である。ポーランドなど一部の国では、すでに目標に近い水準の防衛費を確保できている一方、多くの国では、防衛費を大幅に増額する必要がある(図表)。欧州委員会は、防衛費に関する財政ルールを一部緩和したが、財政状況が厳しい国ほど防衛費増額は容易でない。

関心を集めるのが、欧州の盟主であるドイツとフランスの動向だ。両国への市場の評価は分かれている。

ドイツは、メルツ首相の下で財政規律を緩和した。25年6月に閣議決定された25年度予算案や26年度予算枠組みでは、防衛やインフラ分野への投資拡大が盛り込まれた。ドイツは、防衛費を29年までにGDP比3.5%に引き上げる方針も示しており、今後も歳出拡大が続く見通しだ。一連の財政出動で財政は悪化するが、市場は財政拡張を評価しており、ドイツ国債は安定している。

一方、フランスは厳しい局面にあり、防衛費増額と財政健全化の両立が求められている。バイル首相が7月に公表した26年度予算案は、防衛費増額を例外としながら、国民の不満につながり得る財政健全化策が盛り込まれた。具体的には、生産活動を増やすための祝日の2日削減や社会保障費の削減などである。

この予算案に対して、極右の国民連合等の野党から批判が出ている。バイル内閣は少数与党であり、予算案の審議は難航が予想される。結果的に、バルニエ前首相と同様、バイル首相に対する不信任案が可決される可能性もある。

こうした政治的混乱は市場にも悪影響を及ぼす。フランスの財政と政治不安を背景に、フランス10年物国債金利は低格付けのギリシャ国債と同程度まで上昇し、イタリア国債との金利差も縮小している。26年度予算案の審議が本格化する秋以降、フランスの政治的混乱が強まれば、市場の混乱が生じる可能性がある。財政不安を抱える中で防衛費増額を目指すフランスの苦境は、少数与党となった日本にとっても対岸の火事ではない。

三菱総合研究所 研究員/綿谷 謙吾

週刊金融財政事情 2025年8月5日号