全国で橋りょうやトンネルなどコンクリートインフラの老朽化・劣化が進み、トンネル崩落事故などで点検の必要性が強く意識されるようになったが、人員不足やコスト増でなかなか進まない。また水素やアンモニアを燃料とする次世代エネルギーへの注目が集まる中で、運搬や利用の際に問題になるのが漏えいだが、ガスは目で見えないためにそのモニタリングにはコストがかかる。

こうしたコンクリ施設の劣化や、漏れたガスなど、「見えないもの」を「見える化する技術」を、従来より安価に、そして専門的な知識がなくてもできるようにして注目されているのが、香川県発のスタートアップ・Soilook(ソイルック)だ。

香川発のベンチャーを起こした西藤翼社長に、同社の技術と目指す社会について編集部が聞いた。

西藤 翼(さいとう・つばさ)代表取締役

1992年兵庫県姫路市生まれ。香川大学工学部卒業後、空撮技研を経て香川大学医学部 医用化学技術補佐員に。2019年 「かがわビジネスモデル・ チャレンジコンペ2018」最優秀賞受賞。2020年創業、代表取締役就任(現任)。

Soilook(ソイルック)

2011年設立、本社・香川県高松市/「成分分析で世界の見方を変えれば 未来の安心・安全は変えられる」を 経営理念に掲げて検査作業支援ビジネスを展開する 香川県発計測産業スタートアップ。 アップデートし続ける検査システムと検査作業支援サービスの提供によって 「センシングやロボティクスがもっと循環する社会」の創造に貢献し 日本の技術とものづくり価値を高める会社を目指している。

「見えない」を「見える」に変える赤外分光イメージング技術

── 「目では見えないものを可視化するカメラ開発」をされているとのことですが、どのような技術で、それによって何が可能になるのでしょうか?

西藤 見えないものを可視化できれば、たとえば、医療分野では目視では確認できないがんを見つけられたり、食品分野では果物の糖度や魚の鮮度を判別できたりします。

人の目で見える可視光線より波長が長い遠赤外線帯域までを含め、成分情報の可視化を行っています。この技術は、もともと観測衛星の技術として宇宙産業から始まり、今では医療、食品、農業、インフラに広がっています。

中でも当社が注力しているのはインフラ分野で、具体的にはガス漏えいの可視化事業とハイパースペクトルカメラの分析事業です。

── インフラというと道路や橋りょうなどの検査でしょうか?

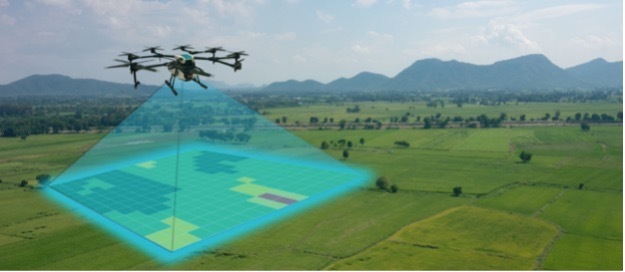

西藤 はい。たとえば、コンクリート橋りょうの劣化状況判定や、土壌の栄養価分析など、成分を二次元で可視化することで、見えなかった問題の早期発見が可能になります。

インフラの維持管理は、点検業務の多くが人手と経験に依存していて、特に中央自動車道・笹子トンネル崩落事故(2012年、山梨県)を契機に、国内のインフラ老朽化が注目されています。

コンクリート構造物の塩害、中性化などの劣化は、表面上は判別しづらいのですが、コンクリートの橋梁だけでも、年間20万橋もの点検が必要とされます。

Soilookが開発している赤外分光カメラなら、構造物の表層に含まれる塩分・水分・油分などの成分を、非接触かつリアルタイムで可視化でき、これまで「見えなかった」劣化の兆候を、カメラを向けるだけで即座に把握できるわけです。

さらに、現場のニーズに応じた小型化(モビリティ対応)も進めており、ドローンに搭載したり、ヘルメットに装着できるようにしたりして、高所や危険箇所での点検作業の安全性向上も実現しています。

水素・アンモニアの漏えいを面的に検知できるようになった技術

── ガス漏えいの可視化にも取り組まれているとのこと、ガスはたしかに見えないですね。

西藤 その分野で現在注目されているのが、水素やアンモニアを燃料とする次世代エネルギーです。2050年には年間2000万トンの水素が必要になると試算されていますが、国内生産だけでは不足するため、アンモニアからの水素の製造や、アンモニア自体の燃料利用が重要視されています。

海運業界では、国際海事機関(IMO)が、2050年までに船舶のCO2排出量実質ゼロ(ゼロエミッション)を目標に掲げるなど、脱炭素化が加速しています。また香川県を含む瀬戸内地域は造船業が盛んで、水素やアンモニアを燃料とする船舶の開発が急速に進んでいます。

しかしアンモニアは毒性があり、水素やアンモニアといった次世代燃料を用いるゼロエミッション船で漏れた際、船員の安全確保が大きな課題となります。

そこで、当社が開発したガス漏えい可視化システム「GASGRA」(ガスグラ)が貢献します。ガスグラにより、目に見えないアンモニアガスや、燃焼していても見えにくい水素火炎を可視化し、どこから漏れているか、どちらに流れていくかをリアルタイムで把握できます。

水素やアンモニア以外にも、メタン、プロパン、二硫化炭素、水素火炎といった高リスク気体の検知技術も確立していて、現在、水素インフラや化学プラント、造船・エネルギー業界を対象とした複数のPoC(概念実証)が進行中です。

── なぜこれまで困難だったガス漏えいの可視化を可能にできたのでしょうか。

西藤 特定の帯域にフィルタリングしたカメラ機器自体はあるのですが、従来のものは冷却式で非常に高感度なため、価格が高く、人の目による目視確認を前提にしているんですね。

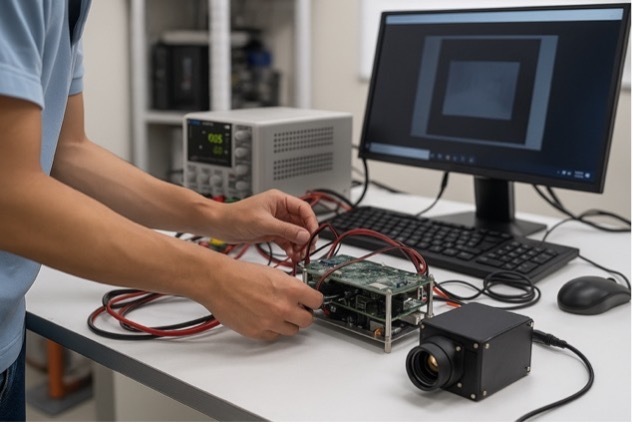

当社が開発するシステムは、まずカメラ自体の価格を大幅に抑えました。自動車のナイトビジョン用カメラやコロナ禍で需要が高まったことで、価格が劇的に下がった民生品の赤外線センサーを使っているためです。

独自の画像処理とAI判定システムを組み合わせて、24時間連続監視を実現しています。カメラからの映像をAIが解析し、ガス漏えいの可能性が高まると警告を自動で発するので、人が常に映像を監視していなくても異常を検知できます。

取り扱うデータは、画像にスペクトル情報が詰まった三次元データで、従来は研究者しか分からなかったのですが、AIの活用で、専門家でなくてもそのデータの意味を理解し、活用できます。これにより、事故が起こった後に保全を行う「事後保全」から、事故を未然に防ぐ「予防保全」や「予測保全」へと転換できます。国土交通省のデータでも、これによりインフラ維持管理費用を3割削減できるとされており、国も力を入れています。

現在、大手メーカーとの共同開発も進め、プラントなどで求められる防爆認定(注:電子機器などが爆発を起こさないための構造や性能を備えているという認定)の取得にも取り組んでいます。

── 海運やエネルギーの事業ではSDGsの観点も強く求められますね。

西藤 造船・エネルギー分野において、大手メーカーや化学会社とのPoC(概念実証)を進めていますが、これはSDGsの目標7(エネルギーをみんなにそしてクリーンに)や目標9(産業と技術革新の基盤をつくろう)にも貢献するものです。インフラの老朽化対策を効率化し、クリーンエネルギーの安全管理を向上させることは、まさに当社が取り組むべき課題です。

香川発のディープテック 社名Soilookの由来とは

── 御社は香川発のベンチャーですが、大学時代に今の事業につながる研究をされていたのでしょうか。

西藤 私は香川大学で機械工学を学び、センシング技術やカメラ開発の研究をしていました。卒業後、ドローンベンチャー企業に勤務し、大学時代のハイパースペクトルカメラ技術とドローンを組み合わせた農地の栄養価評価の実証試験を福島で行いました。その後、大学の研究員を経て、このセンシング技術を社会で形にしたいという思いからSoilookを立ち上げました。

社名の「Soilook」は、私が土壌の研究をしていたことに由来し、「Soil」(土壌)と「Look」(見る)を組み合わせた造語です。

── 多くの企業が東京など都市圏にあるなかで、香川発で、そのまま拠点を構え続けている点も特徴ですね。

西藤 たしかに東京は資金や人材が集まりやすいですが、香川には香川ならではの強みがあります。

まず高松周辺には光学系の産業が集積しており、ハード開発に必要な空間も確保しやすい。現在、高松市内に「Soilook可視化技術研究所」を建設中で、屋外でしかできなかったガス試験を、より安全かつ連続的に行えるようになります。また、瀬戸内地域に多い船舶関連企業との連携も非常にしやすい環境です。

ただハードウェア開発の軸は香川に置きつつ、今後は東京にソフトウェア開発部隊を置くことも検討しており、ハイブリッドな体制で事業を進めていく予定です。

── 経営者として、組織づくりや自身の役割をどのように考えていますか?

西藤 私自身エンジニアで、人の役に立つものづくりがしたいという思いで事業を始めましたが、ハードウェア開発では、少人数ですべてを完結させるのは困難です。本当に良いものを作るためには、多様な専門性を持つ人材が協力し合うことが重要です。

より高度なエンジニアリングを実現するために、多くの人の力を借り、巻き込みながらプロダクトを作り上げていく。それが、エンジニアリングの新たな形であり、経営者としての私の役割だと考えています。

経営については、大阪のベンチャー支援プログラムや神戸大学の先生が主催する経営勉強会に参加し、スタートアップの成長の仕方を学びました。学びをものづくりに生かし、エンジニアがヒーローになれる会社を作りたいですね。

── 学生時代から起業家を目指していたわけではないんですか?

西藤 両親が教員の家庭で、自分も学生時代、教員になることも考えていました。祖父も数学の教師でしたが、機械いじりが好きで自宅に工房があり、幼い頃からそこで遊んだ経験が、ものづくりの楽しさを知るきっかけとなりました。

ただ、香川県教育委員会から教育基本計画策定委員会のメンバーに招いていただいたこともあり、間接的ではありますが、教育で貢献できることを光栄に思っています。子供たちが、地元で新たな事業を起こすという選択肢を持てるよう、貢献していきたいです。

海外展開でも「見えないものを見えるように」し続ける

── 今後の展望、特に海外への展開については?

西藤 海外展開も積極的に進めていきたいですね。船舶の領域は国際的なビジネスになりますし、エネルギー分野での活用は東南アジアやアメリカを含む太平洋地域にも展開していきたい。

目下の課題は、ガス分野で開発中の製品を確実に市場に出すことです。インフラ現場では、セキュリティ上の理由からクラウドではなくオンプレミスでのサーバー設置を希望する声が多く、また船舶のように電波が届きにくい海上では、船内に直接サーバーを置く仕組みが求められます。このように、現場のニーズに合わせた製品づくりを進める必要があります。

「ガスが見える」という機能だけでなく、24時間365日安心安全に使えるものづくりが重要です。そのためには、地域の光学系企業や共同開発パートナーとの連携を強化し、マンパワーを補いながら、より完成度の高い製品を生み出さなければいけません。

「見えないものを、見えるようにする」ことで、見落としていた兆候や、取り残されてきた現場に光を当てたい。赤外分光という新たな「目」を社会にもたらすことで、インフラから環境、農業、防災に至るまで、あらゆる分野での「社会の見えにくさ」に挑戦し続けます。