Space Aviation社は、16億円の大型資金調達を経て次なる成長フェーズへと挑戦します。

資金の使途は、グローバル展開の鍵となる米国企業のM&Aです。

なぜ日本企業が航空大国アメリカの企業を買収することができるのか。そして、ヘリコプターの「空の活用」を一般化し、次世代エアモビリティ時代を見据える同社の挑戦、防災への貢献、さらに2028年初頭のIPOに向けた具体的な戦略について、代表取締役社長の保田 晃宏氏にお聞きしました。

Space Aviation株式会社 代表取締役社長

M&Aと過去の教訓 グローバル展開の戦略的意義と資金調達の舞台裏

ーー今回、大型の資金調達をするに至った背景について改めてお聞かせください。

今回は、シリーズBとして、過去2回の資金調達に続き3回目となりますが、主目的としては、当社の事業をグローバル展開していくにあたり、米国の企業買収(M&A)資金の一部として調達しました。

企業成長も理由の一つですが、特に米国の航空会社をM&Aさせていただくことには、戦略的な意義があります。日本では航空機メーカーが少なく、部品調達やサプライチェーンを考慮した場合、米国に拠点を置くことが非常に有効だと考えています。

もう一点、日本は少子高齢化が進み、災害も増加傾向にあり、国内ではパイロットや整備士の深刻な人材不足が顕在化しています。「空飛ぶクルマ」と呼ばれる「eVTOL」をはじめとするエアモビリティが今後さらに普及していくことを踏まえると、航空人材の育成と確保は極めて重要になります。

こうした課題解決に資する大きなアドバンテージとして、航空大国である米国の企業を傘下に収めることで、そのノウハウやリソースを活用できると考え、今回のM&Aの計画と資金調達の実施に至りました。

ーー日本企業が米国の会社を買収できるのは、どのような背景があるのでしょうか?

当社は、日本国内においては、ヘリコプター運航会社として非常にユニークな存在だと自負しており、特に自ら市場を作り出していくという点に強みがあると考えています。これは単なる観光マーケットに留まらず、他社との差別化を図るポイントだと感じています。

今回のM&Aのお話があった際、米国の経営者の方に、「観光」と「防災」を両軸とするビジョンに深く共感していただけたことが、当社を第一優先に選んでいただいている大きな理由だと捉えています。そのビジョンがあれば当社に任せて良い、と思っていただけたことが、決め手になったと考えています。

ーー過去2回のラウンドを経て今回が3回目というお話がありましたが、これまでの資金調達を通して苦労されたことはありますか?

当社に限らずだとは思いますが、やはりビジョンと事業計画を認め、出資いただくというプロセスにおいて、非常に時間を要したことです。

当社のような業態は、昨今流行しているAIなどのニューテクノロジー業界のように、すぐに資金が集まりやすい分野ではありません。ヘリコプターという既存の乗り物を活用し、新しいビジネスモデルで勝負していくという点にこそポイントがありますが、この「流行りではない」領域、つまりビジネスモデルの革新性に投資を集めるという点には、過去、非常に苦労しました。

ーー投資家さんとのコミュニケーションの中で、工夫された点はありますか?

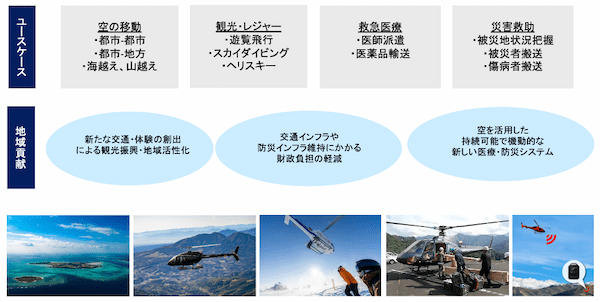

技術的な革新性はないものの「ビジネスモデルの革新性」を強く訴求しました。具体的には、世界的な流れや、日本の抱える地域課題に焦点を当てました。

インバウンド増加に伴うオーバーツーリズムの問題、そして少子高齢化による過疎地の問題といった社会課題に対し、このヘリコプターというインフラがどのように役立つのかをしっかりと訴えました。

収益性に関しても、AIのような爆発的な成長はないものの、確実に、着実に需要を積み上げていけるマーケットであることを示しました。さらに、災害時において社会貢献できるという点も合わせて訴え、これらのポイントに共感していただける投資家さんを集めるという方針で進めました。

「空のインフラ」一般化への挑戦 利便性の向上と次世代モビリティへの対応

ーー今回の資金調達で得られた資金は、米国のM&Aに充てるとのことですが、その先はどのような未来像を描いていらっしゃいますか?

最終的なゴールは、ヘリコプターも含めた「空の活用」を一般化することです。

現状、ヘリコプターの活用が広がらない理由には、金銭的な理由もありますが、どちらかといえば「心理的な理由」や「選択肢にそもそも入っていない」という側面が大きいと感じています。まず、「ヘリコプターを使うことが当たり前になる」ということを目指していきたいと考えています。

そのために、私たちはヘリコプター運航会社でありながら、実は「地上のインフラ会社」という側面も持っています。要は、どれだけ便利な場所に離着陸できるか、そして稼働率を上げて安く乗っていただけるようにすることが肝要です。乗り物が「eVTOL」などに変わっても、「人の移動したい」という根本的な需要は変わらないため、その需要をしっかり捉え、インフラを整備していくことが重要だと考えています。

ーー「空の活用」が一般化されるためには、どのようなことを解決する必要があるとお考えでしょうか?

やはり「乗りやすさ」の解決が最も重要だと考えています。

現在は、どのように予約をして、どこから乗ることができ、何ができるのか、という点がピンと来ない方がほとんどだと思っています。そこを解決し、できるだけご自宅の近くで乗れて、目的地にすぐ行ける状態を作りたいと思っています。

重ねて、いつでも乗れる利便性が重要だと考えています。これは当社でも実践していますが、朝連絡し機体とパイロットがいれば10分後には離陸できるような、まさに「空のタクシー」のような使い方を可能にすることが大事だと考えています。

ーー御社は、すでに災害時の緊急支援などに貢献されていると思われますが、今後、防災・緊急支援の面でどのようなイノベーションが可能だとお考えでしょうか?

通年で発生する山岳での遭難などに関しては、既に他社さんと共同でサービスを展開しており、遭難者を上空から捜索しています。

レジャー的な要素が強い山岳救助は、自衛隊や行政の管轄では、どうしても手続きに時間がかかり、すぐに動けないことがあります。しかし、遭難は一刻を争うため、「何かあったらすぐに予備的にでも出動する」体制は、まさに民間がカバーできる範囲です。

これは地震などの災害時も同様です。当社は地震発生時にもヘリコプターを飛ばし、物資輸送や人搬送を行いました。南海トラフのような「何十年に一度」の災害に、国が多額の費用をかけて維持し続けることには限界があります。

民間である我々が、平時は収益を上げながら防災もできるという仕組みであれば、財源負担を抑えつつ、防災サービスを展開できます。最終的なゴールは、スイスのRega*のような、完全民間型の航空救助隊を、全国、離島も含めてカバーできる形で確立することです。

ーー能登半島の地震では、御社が4機のヘリコプターを派遣し応急支援を行ったとお聞きしました。災害大国である本国において、民間企業が機動的に災害活動を行うことはとても意義深く、まさに新しい社会システムの構築そのものだと感じました。

ーー今後の「空飛ぶクルマ(「eVTOL」)」などの次世代のエアモビリティ時代に向けて、御社の事業基盤は活かされるかと思いますが、インフラを整える上での戦略についてはどのようにお考えでしょうか?

「空飛ぶクルマ」については、将来的に扱うことを想定しビジネスを進めています。

インフラの要諦は、「お客さんがどこに行きたいのか、何をしたいのか」という点で、これはヘリコプターであっても「空飛ぶクルマ」であっても、満たすべきニーズは同じだと考えています。そのため、当社はまずニーズを作っていくことに注力しています。

具体的には、人気路線を開拓し、便利な場所にヘリポートを作っていくことです。現在、全国800ヶ所ほどの着陸点を取得していますが、これをさらに広げ、行きたい場所にピンポイントで行ける状態を作っていくことが、最も重要だと考えているため、当社はそこを先回りして整備しています。

ーー将来的にはIPOも視野に入れているかと思います。上場に向けてどのようなマイルストーンを置いていらっしゃいますか?

IPOについては、現在、N-2期(上場申請期の2期前)という準備状況で、2028年初頭の上場を目指して着々と準備を進めています。

今回の米国のM&A計画は事業計画上も非常に重要な要素となっています。また、計画通りに事業を拡大させていくということにもフォーカスしていき、「空飛ぶクルマ(「eVTOL」)」の商用運航が一部開始される2027〜2028年頃の市場が盛り上がるタイミングで、それを支えるインフラ企業としてIPOを実現したいと考えています。

ZUUとのパートナーシップが拓く、成長の新たな扉

ーー今回、数ある資金調達支援仲介会社の中から当社に決めていただけた理由や、きっかけをお聞かせいただけますか?

決め手は主に二点あります。一点目は、非常に短い期間で資金調達を実現させる必要があったという点です。ZUU社のおかげで、非常に短い期間でなんとか実現できたので、感謝しています。

二点目は、ZUU社の顧客基盤と当社の事業との親和性の高さです。ZUU社の顧客基盤は、当社の事業の将来的な潜在顧客層と重なる部分が非常に多いと期待しており、今回ご一緒させていただくことを決断しました。

ーー募集期間が実質2週間というタイトな中、ZUUが投資家様へのご提案を代行し、迅速に資金を集めることができた点は、まさに御社の社会性の高さと事業の将来性を評価いただけた結果だと感じています。

ーー実際にZUUの資金調達支援活動において、どのようなメリットがあったと感じていらっしゃいますか?

ZUU社の方々は、金融のプロフェッショナルの方が多くいらっしゃいます。非常に柔軟な資金調達手段に関するアドバイスいただき、ストラクチャリングの部分では、今回、転換社債型新株予約権付社債と工夫されている点に流石だと感心しました。こういった専門的なサポートは、非常に力になりました。

ーー今後、ZUUとの事業面での連携で期待していることがあれば、お聞かせください。

当社も今回の資金調達を機に、新しいサービスや企画を沢山作り、投資家様はもちろん、一般の皆様にも利用していただきたいと思っています。そのためにも、まずはZUU社の顧客の皆様にそれらを利用していただき、良さを広げていただきたいです。ZUU社はメディアも展開されているので、その発信を通じて当社の良さを伝えていけたらと期待しております。

ーー最後に、資金調達を検討されている経営者の方々へ、一言お願いします。

東京証券取引所のグロース市場の要件も、今後は100億円以上の時価総額が必要になることが予想されており、会社をより大きくしてからIPOを目指すというフェーズに変わってきていると思います。

非上場の段階で大きく資金を調達し、しっかり会社を成長させていくことが、より必要な時代になってきています。ZUU社のようなプレイヤーがいなければ、こうした大きな資金調達はなかなか実現できないと思っており、まさに、そこを橋渡ししていただけるベストパートナーだと感じています。

「小さく育てて小さくIPO」という考え方よりも、ある意味で風呂敷を広げて、大胆に大きく勝負をするチャンスをいただきました。ZUU社のようなパートナーがいれば、そういった大きな発想で事業を考えることができるので、ぜひ検討していただければと思います。