この記事は2025年7月28日に「第一生命経済研究所」で公開された「日米合意の核心:対米投資基金5,500億ドル」を一部編集し、転載したものです。

投資スキームを考える

各種報道をみていると、まだ日米合意の全貌がわかっていないことがかなり多いと感じられる。例えば、日本が約束した5,500億ドルの対米投資は、どうやって実行されるのか。この5,500億ドルは破格の数字で、1ドル145.5円換算で80兆円とされる。日本の設備投資額は、1年間で106兆円(2024年、名目GDP)であり、5,500億ドルはそれに匹敵するくらいの規模だ。トランプ大統領の任期のあと3年半の間に、日本は対米投資を積み上げていき、80兆円にするという。この投資内容の指示は、米国が行い、それに従って日本企業が投資をするらしい。その指示について、具体的な取り決めがあるようではない。

そもそも80兆円は超巨大である。日本が米国に実施している対米直接投資(年間34兆円<2023・24年実績>)の2.35倍に相当する。これをあと3年半に実行する計画になると、資金調達も膨らむだろう。仮に、これをすべて財投機関債で調達するのならば、かなりの金利上昇圧力を生むことになる。

しかし、どうしても解せないのは、トランプ大統領が「利益の90%を米国、10%を日本」としきりに語っていることだ。日本から利益を奪い取ったというニュアンスで、勝ち誇ったように述べている。額面通りに受け取ると、日本は恥ずかしめを受けているように思える。日本にとって本当に不平等な条約を結ばされているようにも感じられる。石破首相が常々主張してきた「Win-Winの関係」とは違うと思ってしまう。

そこで、具体的な対米投資のスキームを検討してみたい。対米投資は「ジャパン・インベストメント・アメリカ・イニシアティブ」と呼ばれ、半導体、医薬品、鉄鋼、造船、航空、エネルギー、自動車、重要鉱物、AI・量子の9分野への投資を実行する投資ファンド(基金)のかたちを採る。ラトニック商務長官は、その原型を2025年1月に自分が思い付いたとインタビューで述べている。おそらく、この基金は、出資金(エクイティ)=シードマネーを日米で投資して、さらに日本の国際協力銀行と民間銀行が共同で融資をするものなのだろう。その出資金は、米国の出資が9割で、日本の出資が1割になる公算である。この点は、7月25日の日本の内閣官房資料に記されている。資料の説明では、この1対9の割合について「出資の際における日米の利益の配分の割合は、双方が負担する貢献やリスクの度合いを踏まえ、1:9とする」(内閣官房資料<7月25日>)とある。その出資割合から按分される利益配分がトランプ大統領の言っている9対1になるのだろう。

80兆円の対米投資ファンドの出資金以外の融資部分に関しては、日本の金融機関が相応の利子収入を得られるので、それを加味すると、「利益の配分が9対1」という按分にはならない。日本は、出資金からの配当+利子収入で考えると、もっと多くの利益分配が得られそうだ。

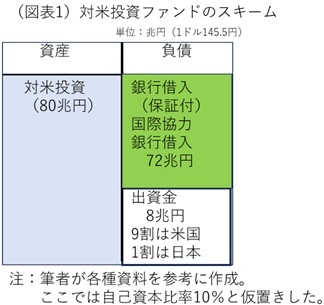

そう考えた場合には、必ずしも日本の出資金は不当な扱いを受けることにはならない。仮に、80兆円の規模の投資ファンドが、10%の自己資本比率でスタートしたとしよう(図表1)。出資金は8兆円で、日本が0.8兆円、米国が7.2兆円の構成比で出資することになる。赤沢大臣は、帰国後の発言で「出資は1~2%」と述べている。筆者が仮置きした数字でも、出資金の割合(投資ファンドの規模に対する比率)は1%になる(=0.8兆円÷80兆円)。

一方、出資金以外の部分はどうかと言えば、そこは融資になる。政府の説明では「資金は日本が全額負担」とされる。この意味は、対米投資ファンドの資金調達は、融資部分(デット)を日本からまかなうということだろう。

おそらく、融資の72兆円の部分は、国際協力銀行の直接融資と、融資保証付きの民間銀行の融資に分かれるのだろう。民間銀行は、国際協力銀行からの融資保証を得て、貸倒れリスクを回避できる仕組みなのだろう。

では、日本に還元される利益はどのくらいなのか。数値計算をしてみると、仮に、半導体、医薬品などへの対米投資から上がってくる投資資産収益率が10%だったとすると、投資ファンドの総利益は8兆円(=80兆円×10%)になる。それを72兆円の融資分と8兆円の出資分で山分けすることになる。これは仮設値だが、融資の貸出金利が4%だとすると、利子収入は2.88兆円になる。それ以外の出資金には5.12兆円が割り当てられる。その1割=5,120億円は日本が配当として受け取る。

まとめると、9割=4兆6,080億円は米国が受け取る。日本は、融資分の2.88兆円+5,120億円=3.392兆円を受け取る。配分割合でみて、42%=3.392兆円÷8兆円なのだから、それほど悪い話ではないと感じる。

トランプ大統領の「利益の90%を米国、10%を日本」という発言は、完全に国内支持者向けに行っているアピールである。いつもながらの「名を取って、実利を渡す」というトランプ流だ。思い出されるのは、USスチールの買収だ。これも、黄金株という拒否権を米国側が得て、企業経営の実利は日本企業に明け渡した。これと同じことになったと感じられる。

トランプ大統領の意図

すべての交渉では、相手の思惑を読んで、その利益を損なわないような落とし所を考えることが必要になる。自分の利害ばかりを唱えても、相手は動いてくれない。そうした意味で、トランプ大統領の狙いとは何だったのだろうか。

筆者なりの答えは、各国からの対米投資をより多く引き出すことだったと考える。つまり、当初25%の相互関税率を掛けると息巻いていたトランプ大統領は、自動車関税の25%を含めて、15%に引き下げた(完成車は12.5%へ半減)。この妥協は、5,500億ドルの対米投資を日本に行わせることが目的だったと考えられる。トランプ大統領は、2026年11月に中間選挙を控えている。それまでに、「ディールを通じて、これだけ投資を呼び込んだ!」と選挙民に誇示したいのだろう。まずは人為的に威圧的な相互関税を貿易相手国に提示して、それを引き下げる見返りに、対米投資を約束させる。

今回の対米投資9分野は、トランプ大統領が個別に輸入関税を引き上げて、国内保護を試みようとしている分野と重なる。自国の重点育成分野だからこそ、同盟国の日本企業を米国内に呼び込んで、そこで事業展開をさせたいのだろう。日本企業が進出してくれば、その技術力が米国内にスピルオーバーすることが期待できる。USスチール買収の場合は、日本の自動車用薄板鋼板や電磁鋼板などEV車生産・高度化のための技術が欲しかったとされる。今回は、経済安全保障に絡んで、アジア諸国を含めて、半導体、エネルギー開発、医薬品・バイオ分野の技術を手に入れたいのだろう。

トランプ大統領は、今、FRBに猛烈な政治的圧力をかけている。その理由は、先に示した投資ファンドの数値例を考えればよくわかるはずだ。ドルの資金調達の金利を、現在の4%から2%へと低下させられれば、米国が出資する9割の部分へのリターンは飛躍的に増加する。これが、トランプ大統領がたくらんでいるシナリオなのかもしれない。

日本の投資リスク

この対米投資ファンドのスキームは、果たして日本にメリットが大きいものなのだろうか。それとも政治的な産物であり、経済合理性を欠いたものなのだろうか。

筆者がまず感じたのは、この5,500億ドルの資金調達が、巨大な円売り要因になるという点だ。わかりやすく言えば、トランプ大統領は巨大な円キャリー・トレードを画策しているということだ。過去も、この円キャリー・トレードが円安要因になってきたことは、金融関係者の間ではよく知られている事実だ。スワップを使って、投資家が円を借りてドルを買うのと同じ取引ができる。その取引で円安・ドル高が進む。マクロ的には、日本には輸入物価上昇の圧力を生む。家計の困窮化を促すので、日銀はこれを予防するために利上げで応じなくてはいけない。

残された問題として、投資額80兆円の収益性が曖昧なことがある。ラトニック商務長官は、投資内容の指示は自分たちが行うと通信社のインタビューで明言するが、それは必ずしも日米合意で日本が承知していることではないとみられる。日本が不本意な投資内容を示されたとき、Noと言えるのかもわからない。

本当に、米国のオペレーションに従って、半導体など9分野への投資は、主体になる日本企業に利益をもたらすものになるのだろうか。ここは経済合理性が必ずしも担保されていない。トランプ大統領が重要な9分野と挙げているのは、自分たちにとっての重要性であり、収益性の高さではない。トランプ減税のメニューの中には、米国内で製造する企業の法人税は、21%から15%に適用税率を引き下げるという措置がある。確かに、この措置を使えるのならば、対米投資の収益性はサポートされる。しかし、それ以外に逆風の要因も多い。例えば、各国の対米投資が2026~2028年までに集中すると、労働力の奪い合いが起こり、人件費や諸コストが高騰するだろう。トランプ関税によって米国ではインフレが加速しそうなことも、対米投資の収益性を損なう可能性がある。トランプ大統領の国策投資は、その収益性について、投資リスクが結構大きいものだと割り引いて考えた方がよい。

ほかに、日米合意の履行について、米国側に不満があるときには、関税率を15%から25%に戻すとされる。これは、ベッセント財務長官の発言で、赤沢大臣は必ずしも承知していないようだ。ファクトシートによる米国側の確認は、少し恐ろしい措置に感じられる。これまでの非関税障壁に関しては、米国は恣意的な指摘をいくつも繰り返してきた経緯がある。筆者は、米国側を信じることはできない。ここはまさしく日本が不平等条約を結ばされた印象が強い。日本の野党も、日米合意の中には、両政府の間にズレがあって、合意内容を書面で細かく確認する作業をした方がよい、と述べているようだ。赤沢大臣はそんなことをすればトランプ大統領が激怒するので、細かなチェックは現実的ではないと応じる。

確かに、筆者も、様々な点での日米間のズレはかなり気になる。トランプ大統領を相手に正直すぎる対応は、いいように扱われる危険が大きいと思う。トランプ大統領に白紙の委任状を渡すことは、国益として好ましいとは言いにくい。