この記事は2025年11月5日に配信されたメールマガジン「アンダースロー:高市政権の経済政策方針102(応用)」を一部編集し、転載したものです。

(画像=years/stock.adobe.com)

会田が高市政権の日本成長戦略会議の有識者メンバーに内定しました。

- マクロ戦略として、コストカット型経済から脱却し、投資・成長型経済へ移行させる。

- 「高圧経済」を目指し、地方と中小企業にまで景気回復の実感を広げる。

- 新自由主義から官民連携の危機管理投資・成長投資・需要の拡大を重視する新機軸へのグローバルな潮流の変化に積極財政で乗る

- 官民合計で十分な投資超過を確保し、名目GDPをしっかり拡大し、家計に所得が回る力を強くする。

- 経済グランドデザインを、財政健全化優先から国民生活改善優先へ修正する。

- 年金制度を含む社会保障制度の経済成長率の前提を1%程度まで引き上げるなどして、悲観バブルを脱し、強い経済を取り戻すというプラス思考によるマインドのリセットをする。

- 成長投資まで税収でまかなう必要があるなどの欠陥がある既存のプライマリーバランスの黒字化目標に代わる、新たな財政規律のあり方へ改革する。

- 純債務残高GDP比をAAA格まで改善させる。

- 機能していない国債60年償還ルールを前提として、債務償還費を計上し、歳出と税収の「ワニの口」の拡大や歳出に占める国債費を過大に見せるなどの財政危機の誇張は止める。

- 日銀には、強い経済成長の実現と物価の安定を両立させるため、適切な金融政策を行うことを期待する。

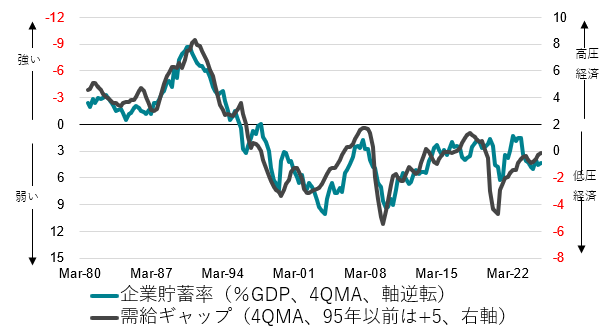

- マクロ戦略として、コストカット型経済から脱却し、投資・成長型経済へ移行させる。圧倒的に不足してきた国内投資を活性化し、設備投資サイクルを押し上げる(GDP比で17%の天井を十分に突き抜ける)ことで、企業を貯蓄超過(異常なプラスの貯蓄率)から投資超過(正常なマイナスの貯蓄率)に戻す。

図1:企業貯蓄率と設備投資サイクル

(画像=出所:日銀、内閣府、クレディ・アグリコル証券)

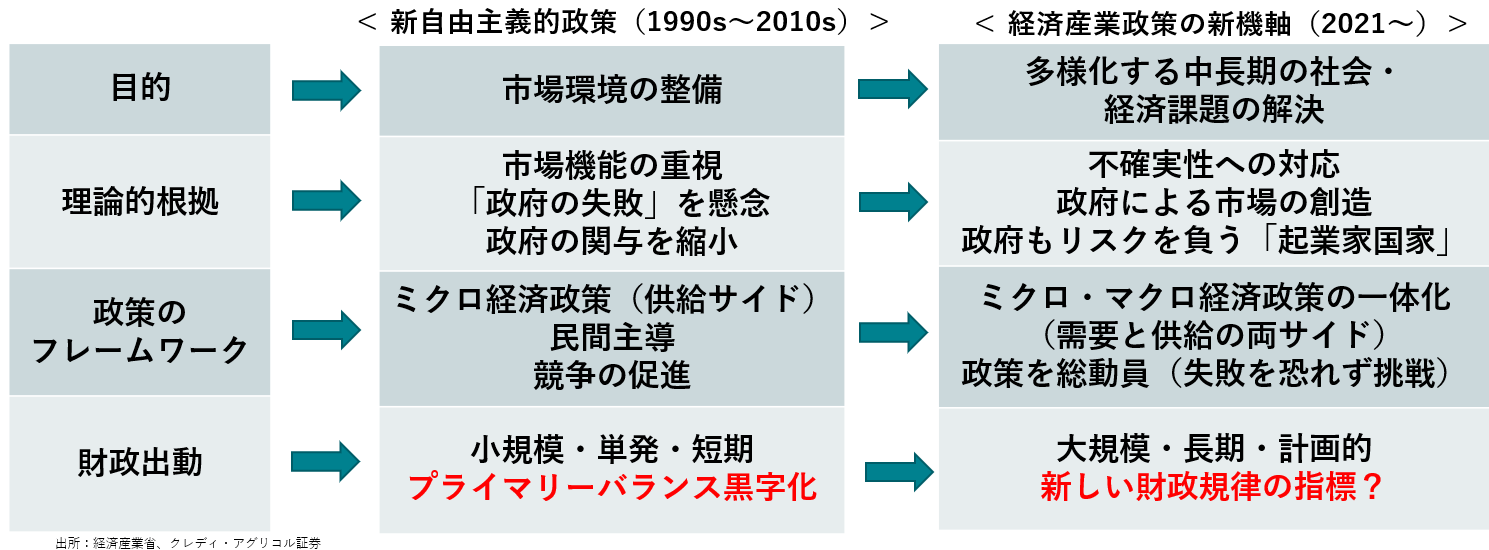

- 企業の期待成長率・収益を押し上げるため、需給ギャップを2%超まで押し上げる「高圧経済」を目指す。これまでの0%を基準にした「低圧経済」から脱却し、地方と中小企業にまで景気回復の実感を広げる。2%超までは拡張的な経済政策を続ける。

図2:企業貯蓄率と需給ギャップ

(出所:日銀、内閣府、クレディ・アグリコル証券)

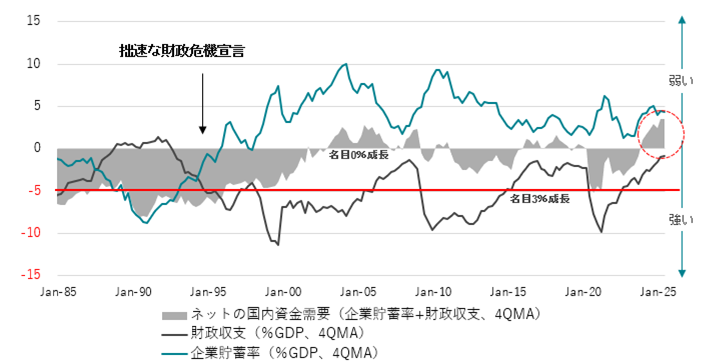

- グローバルな経済政策の潮流は、市場原理を重視する新自由主義から、経済・社会課題の解決のための官民連携の危機管理投資・成長投資・需要の拡大を重視する新機軸に変化している。効率化による量の成長から、社会・経済課題の解決による付加価値型成長へ転換する。積極財政でこの潮流の変化に乗る。将来の震災・有事への備えは、現在の緊縮による資金の確保よりも、将来の供給能力の拡大で対応する。

(出所:経済産業省、クレディ・アグリコル証券)

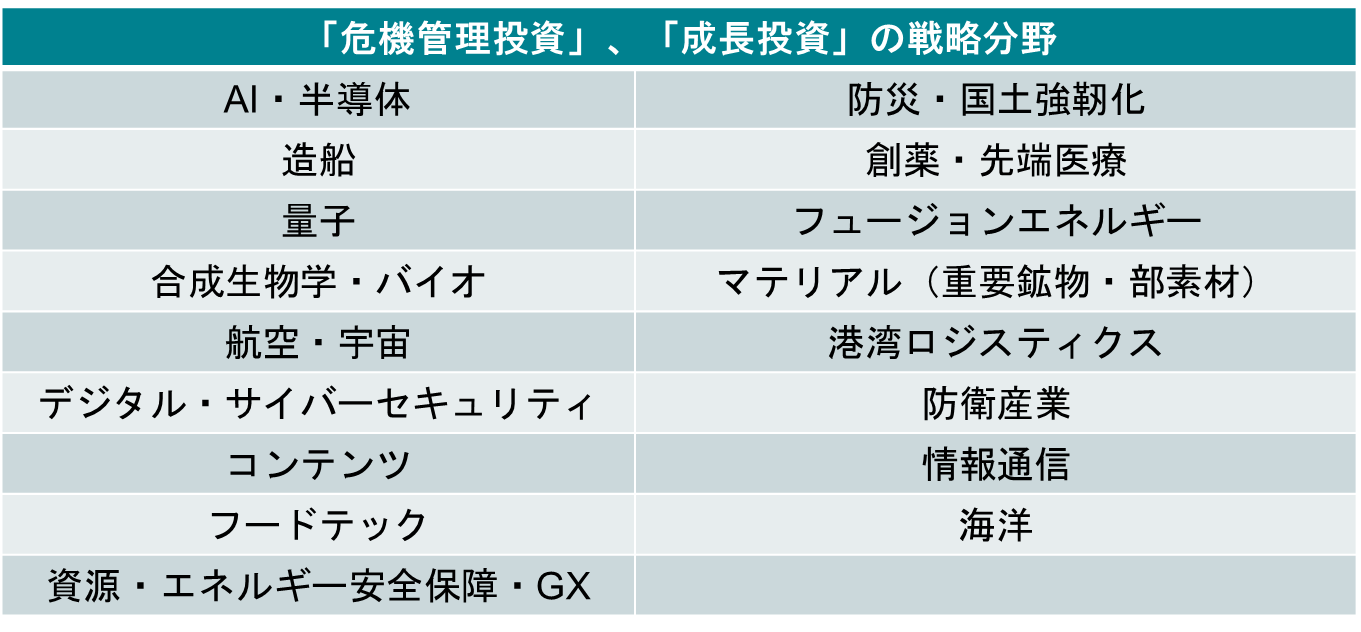

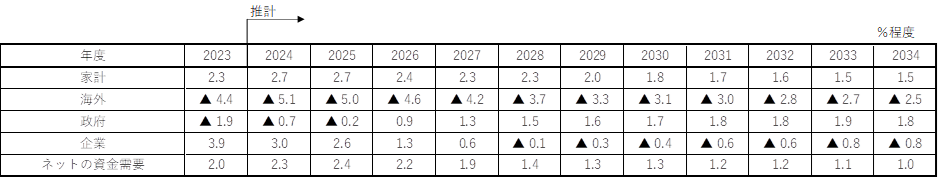

- 官民連携の危機管理投資・成長投資・需要の拡大によって、官民合計で十分な投資超過(ネットの資金需要=企業貯蓄率+財政収支、マイナスが強い)を確保する。企業と政府の合わせた支出をする力の拡大によって、名目GDPをしっかり拡大し、家計に所得が回る力を強くする。名目GDPの持続的な拡大に政府がコミットメントすることで、企業の競争をコスト削減から投資に変化させる。17の戦略分野に集中投資する。ネットの資金需要を名目3%成長と整合的な-5%程度まで拡大する。米・英のように―15%程度まで拡大すれば、インフレ悪化や金利上昇を招く。ネットの資金需要をフローの財政規律とする。

図4:ネットの資金需要(企業貯蓄率+財政収支)=官民合計の十分な投資超過を目指す

(出所:日銀、内閣府、クレディ・アグリコル証券)

図5:17の戦略投資分野

(画像=出所:内閣府、クレディ・アグリコル証券)

- ネットの資金需要が消滅し、家計に所得が回らず、家計の貯蓄率が低下し続け、国民が疲弊する一方で、財政収支が黒字化する財政健全化優先の経済グランドデザインは否定する。成長の果実を国民にしっかりと届け、景気回復の実感を生むために、国民生活改善優先の経済グランドデザインに修正し、今の暮らしや未来への不安を希望に変える。

図6:政府の中長期の経済財政に関する試算(成長移行ケース)=財政健全化優先の経済グランドデザイン

(出所:内閣府、クレディ・アグリコル証券)

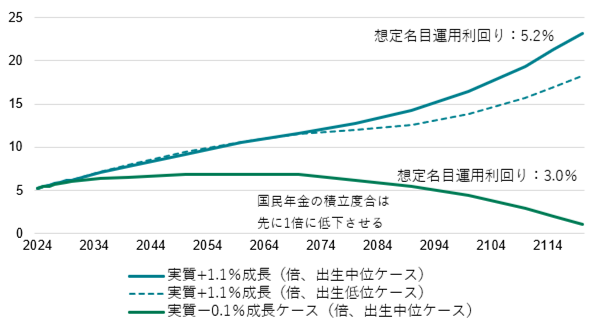

- 年金制度を含む社会保障制度の経済成長率の前提を1%程度まで引き上げる。悲観的な経済前提によって、社会保険料が足りないとして引き上げ続け、現役世代が疲弊し、実際に経済低迷に陥るマイナス思考から脱する。悲観バブルを脱し、強い経済を取り戻すというプラス思考によるマインドのリセットが必要である。成長の果実として、社会保険料の引き下げを目指す。

図7:厚生年金の積立度合

(注:「積立度合」は前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率。国民年金から優先的に取り崩し、100年後に1と置く。

出所:厚生労働省、クレディ・アグリコル証券)

出所:厚生労働省、クレディ・アグリコル証券)

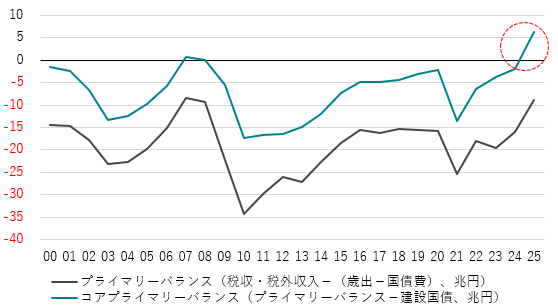

- 官民連携の成長投資の更なる拡大と、供給能力の拡大にそった需要の拡大を可能にするため、成長投資まで税収でまかなう必要があるなどの欠陥がある既存のプライマリーバランスの黒字化目標に代わる、新たな財政規律のあり方へ改革する。複数年度にわたる予算処置を可能にし、民間の予見可能性を高め、グローバルな官民連携の危機管理投資・成長投資・需要の拡大の競争に劣後しないようにする。プライマリーバランスから投資的支出(建設国債でファイナンスされたもの)を除く、コア(経常的)プライマリーバランスの黒字化が候補である。2025年度予算でコアプライマリーバランスは既に黒字化していて、日本の財政状況は健全である。

図8:コア(経常的)プライマリーバランス

(出所:財務省、クレディ・アグリコル証券)

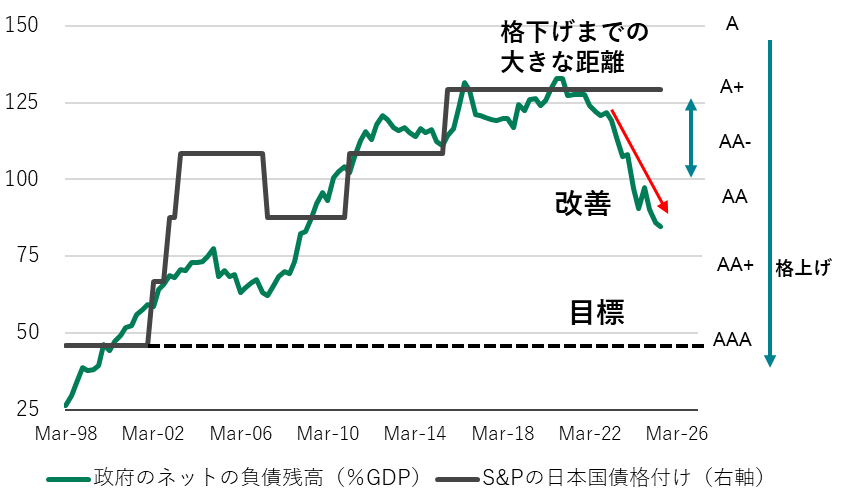

- 高市政権が重視する純負債残高GDP比は、時価会計、すべての金融資産を含む、資金循環統計ベースである。純負債残高GDP比は、既に国債格付けの2段階引き上げに相当する改善をしている。責任ある積極財政によるストックの財政目標として、増税ではなく経済成長によって所得を増やすことで50%まで改善させれば、AAA格となる。政府が国債で成長投資をしても、見返りの金融資産を保有すれば、純負債残高GDP比は悪化しない。ストックの財政規律として、総負債残高GDP比を同時に低下させ、財政の持続可能性を担保する。

図9:政府の純負債残高GDP比=ストックの財政目標

(出所:Bloomberg、内閣府、日銀、クレディ・アグリコル証券)

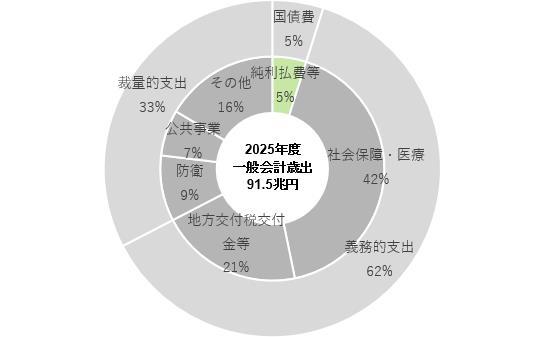

- 政府債務は、日本でもグローバルな標準的な手法と同じで将来の税収で返済することが前提となっておらず、永続的に借り換えされていることは財務省も認めている。政府債務を減少させることは、民間資産を減少させる問題があることを認識する。機能していない国債60年償還ルールを前提として、債務償還費を計上し、歳出と税収の「ワニの口」の拡大や歳出に占める国債費を課題に見せるなどの財政危機の誇張は止める。グローバルな標準的な手法で、日本の国債費は歳出の5%程度しか占めず、民間の資金需要が弱い中(企業の純負債が消滅している中)、政府の純利払費の負担は小さい。歳出を法律で支出が義務付けられる義務的支出と、予算で伸縮的な裁量的支出に分け、前者にだけ財源を紐づけるグローバルな標準的な手法を採用する。円安や物価高の家計の負担は、家計に所得がしっかり回るまで、積極財政によって緩和する。

図10:政府のグローバルスタンダードの歳出構造

(出所:財務省、クレディ・アグリコル証券)

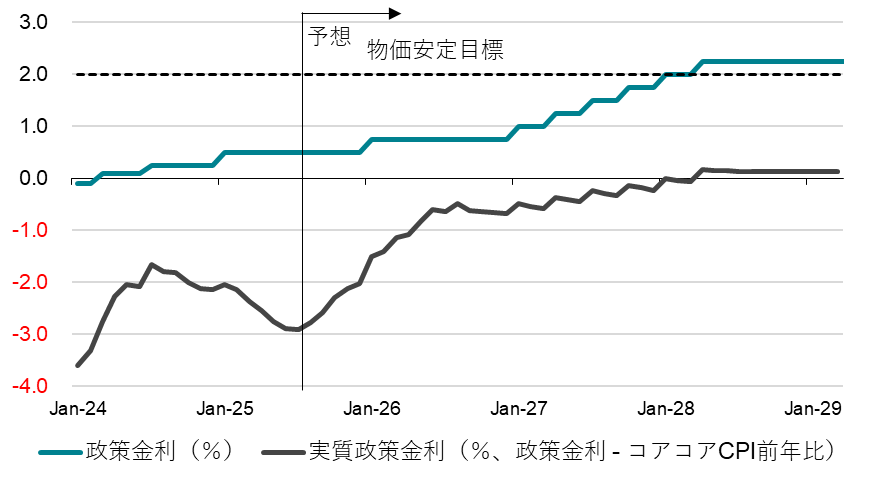

- 高市政権は、日銀法第4条を重要視している。「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」政府の経済政策の基本方針は、「高圧経済」である。日銀には、「強い経済成長の実現と物価の安定を両立させるため、適切な金融政策を行うこと」を期待する。企業が投資超過に戻り、資金需要が回復したところで、実質政策金利のマイナスを脱する。

図11:日銀の政策金利

(出所:日銀、総務省、クレディ・アグリコル証券)

会田 卓司

クレディ・アグリコル証券 東京支店 チーフエコノミスト

松本 賢

クレディ・アグリコル証券 マクロストラテジスト

本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。