天才に共通する能力とは?

天才とはいったいどういう人々なのか? それがわかる天才の特徴を、フレクスナーは教育者だったキャリアの初期に見出している。

フレクスナーの父モーリッツは帽子商人だったが、一八七三年の恐慌で仕事を失った。その打撃から経済的にも精神的にも立ち直れず、わが子に教育を授けられなかった。代わりに、薬局を経営する兄ジェイコヴの援助を受けて、フレクスナーはジョンズ・ホプキンズ大学に通った。「生まれつき知的な人が天才になるのに教育は必要か」とフレクスナーが考えだしたのは、このころのことだ。

その後、大学院への進学を希望するも奨学金を得られず、学費を工面できなかったため、フレクスナーは故郷のケンタッキー州ルイヴィルに戻った。そしてそのルイヴィルで、大学進学を目指す男子生徒のための進学準備校を始める。自分を援助してくれた兄に倣い、別の兄(世界的病理学者のサイモン・フレクスナー)と妹の学費も出した。

ルイヴィルの進学準備校で、フレクスナーは「脅しや強制は生徒のやる気をほとんど引き出さない」と気づいた。そんなことをしても、生徒の知的水準は上がらない。むしろのびのびと楽しくやらせるほうが、生徒はみずから学ぶようだった。生徒にとっては、成績よりも知識のほうが魅力的だったのだ。

フレクスナーは、学校の方針を「規則なし、試験なし、成績なし、通知表なし」に変えてみた。すると生徒が遅くまで居残り、週末も学校に来て勉強するようになった。彼らが大学入試で好成績を収めたとき、フレクスナーは自分の仮説の正しさを確信した。フレクスナーの生徒は全米トップクラスの大学を狙えるほどめきめきと力をつけた。

フレクスナーの教育に懸ける情熱が、そうした結果に大きく寄与していたことはまちがいない。だが、教育を通じて生徒に自信を与え、試験よりも学ぶことに集中させた彼の判断こそが、決定的な違いを生んだのである。

いつしかフレクスナーは、自分の考えでアメリカの教育を改革する夢を持ち始めた。だが現実はそううまくいかず、家族を支えるためにルイヴィルにとどまった。

妻のアン・クロフォードがいなければ、フレクスナーは鬱屈したまま地元で一生暮らし、高等研究所はこの世に存在しなかったかもしれない。

あるとき、ルイヴィルの女性向け創作サークルに出たアンは、作家のアリス・ヒーガン・ライスによる貧しい未亡人の物語を耳にした。不遇のときを過ごしながらも明るく家庭を守る女性を描いたその小説を、妻のアンは『キャベツ畑のおばさん』という舞台劇に仕立てた。それは一九〇四年にブロードウェイ公演が延長されるほど評判を呼び、シリーズものの映画にもなった。初上演の年、アンは一万五〇〇〇ドルを手にした。当時としてはひと財産だ。

三九歳にしてついに、フレクスナーは全米の大学と大学院の教育を改革する計画に乗り出す。進学準備校を売却すると、妻子を連れてマサチューセッツ州ケンブリッジに移り住み、ハーバード大学で修士号を取った。それから二年かけて、一家でヨーロッパの大学をまわった。

どこへ行っても劇作家のアンは大人気で、さらに彼女の天性の人懐っこさも手伝い、フレクスナーひとりでは望みようのない門戸が次々に開かれた。彼はアンを介して、アメリカとヨーロッパの一流の作家や思想家に何人となく会ったのだった。

フレクスナー一家は、当時の科学活動の中心だったベルリンに引き寄せられた。ベルリン大学の教育は、世界一の水準を誇っていたことで有名だ。

フレクスナーは高名な科学者の講義に足を運び、のちの彼のキャリアを支えることになる、非凡な知性の特徴について考えを深めた。なかでも感銘を受けたのは、ドイツを代表する心理学者のカール・シュトゥンプだ。

シュトゥンプは、きわめて複雑な問題を簡潔に生き生きと語れた。ノーベル賞受賞者のアーネスト・ラザフォードはこんなふうに語っている。「物理法則はカフェの女給が聞いてもわかるものでなければならない」

ゲオルク・ジンメルというすぐれた社会学者は、話があっちこっちに飛ぶのがお決まりだったが、どの話題も新しく、フレクスナーに未知の可能性を見せてくれた。「頭脳明晰な人々は、仕事が遊びになったときに自分が正しい場所にいると悟る」とフレクスナーは結論づけた。

フレクスナーが見出した、天才に共通する特徴とは何か。それは、厳密さを求めるが自由な心を持ち、複雑な問題をわかりやすく解きほぐし、人々を新たな世界の探求にいざなえる能力だったのである。

天才は“心の喜び”で作られる

フレクスナーは、天才の知性が輝くには適切な教育と刺激的な環境が必要であると見抜いた。社会学者の多くも同意するこの特徴を体現していたのが、アインシュタインだ。

アインシュタインは高校の数学で落第し、大学にぎりぎりの成績で合格したとされる。二〇代後半にベルンで理論物理学の研究を始め、打ち込めるものを見つけたとき、彼本来の途方もない知性が目覚めたのである。

フロリダ州立大学の心理学者アンダース・エリクソンは、天才になるための「一〇年ルール」を提唱している。「生まれながらの才能だと思われていた資質の多くは、実のところ、最低一〇年かけて十分練習すれば身につけられる」というのだ。

エリクソンによれば、長期間集中して熟達に励むことで、長期記憶への自動的・無意識的なアクセスが可能になり、並み外れた創造性を発揮しやすくなるという。

私の専門分野の天才たちと話していても、大きな発見を遂げるのに「苦労した」という言葉は出てこない。代わりに聞くのは、それがどんなに「楽しかった」かだ。

文芸批評家のジョージ・シアラバが、アインシュタインの言葉として挙げた(実際はアインシュタインの言葉ではなかったのだが)こんな格言がある。「創造性とは、楽しんでいる知性のことだ」

私のまわりの天才たちは、明らかに仕事を楽しんでいる。そこから私はこんなふうに考えた。「生まれつき有能で勤勉な人は、さらに“心の喜び”があって、初めて天才になるのかもしれない」。

心が喜ぶから、天才は、平均して一万時間もひとつのことに集中できる。その喜びは、楽しみや興奮や感動と読み替えてもいい。私が出会った天才はみな、そうした内側から湧き出るような輝きを放っていた。

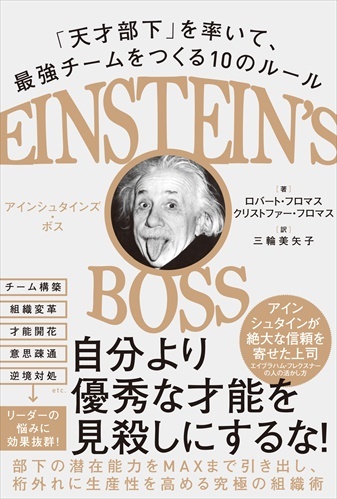

※画像をクリックするとAmazonに飛びます