要旨

「東京都は出生率が低くて未婚率も高いから、わがエリアよりももっと少子化度合いがひどいだろう」

もし、そう考えている自治体があるならば、早急にその考え方をやめる必要がある。

人口動態の正しい統計的理解のもとに、エリア少子化対策(自治体で生まれる子どもの実数の向上)が実施されることを願い、今回は、都道府県市区町村における「合計特殊出生率をベンチマークとした少子化・地方創生等政策」からの方針転換がなぜ重要なのか、が理解可能なデータ提供を行いたい。

出生率の高さを根拠として、地元の人口増加や地方創生を考えている自治体に、本レポートの内容が1日も早く伝わることを願ってやまない。

はじめに - 合計特殊出生率に翻弄される自治体単位の少子化政策からの早期脱却を

「東京都は出生率が低くて未婚率も高いから、うちよりもっと少子化度合いがひどいだろう」

もし、そう考えている自治体があるならば、早急にその考え方をやめる必要がある。

自治体が自治体外との人流を考慮に入れない域内合計特殊出生率(以下、TFR)比較に翻弄されることなく、人口動態の正しい統計的理解のもとに、エリア少子化対策(自治体で生まれる子どもの実数の向上)が実施されることを願い、今回は、「都道府県市区町村における合計特殊出生率をベンチマークとした政策」からの方針転換がなぜ重要なのか、が理解可能なデータを提供したい。

最初に、そもそも「少子化対策」とは、人口の減少に直結する「出生数の減少を食い止める・出生数を増加させる」諸々の政策をいう。

この全体の戦略(strategy)の確認は非常に大切である。ゴールが異なれば、当然ながら、ゴールへの到達手段、すなわち戦術(tactics)が変わってくる。何をするためにやる政策なのか、見失わないようにしたい。

筆者のところには多くの自治体から人口減少に関する相談が寄せられているが、残念ながら今の自治体における少子化戦略では、これが最終ゴールであるかのように「TFRを上昇させること」を少子化対策に掲げる傾向が強い。人口統計学的に見れば、これは明確に「誤り」である。

一定条件のもとにおいては、TFR上昇を少子化対策の最終ゴールに掲げても誤りではないが、単純にTFR上昇のみを少子化対策の最終ゴールに掲げた場合、その自治体の人口は消滅に向かうことになる、それくらいTFRはその数値の内容を理解したうえで取り扱うべき指標である。

1――TFRとは何なのか

TFRを少子化指標として用いるにあたり理解しておくべきことは、TFRは日本全体の少子化指標としては有効な指標である、ということである。言い換えると日本全体の指標として使用する分には、「いまのところ」問題が生じない。なぜなら日本は極めて移民比率が低い(2%程度)、すなわち「TFRが日本国外との人流の影響をほとんど受けない国」だからである。

TFRは、日本全体の少子化対策(日本で生まれる子どもの数の向上)指標としては、経年推移比較において有効(TFRの低下=少子化の加速、TFRの上昇=少子化の減速)であるが、自治体の経年推移、もしくは自治体間比較においては、使用してもあまり意味をなさない状況にある。

以下で簡単に図示しつつ、解説してみたい。

TFRは単純平均では算出されない。先ずX年におけるYエリアの15歳の未婚女性と既婚女性の人数を分母として、15歳の女性の出生した赤ちゃんの人数を分子とする。この計算を15歳から49歳まで各年齢で算出し、それをすべて合算すると、X年におけるYエリアの15歳から49歳の女性の「X年におけるYエリアの女性の生涯の出生動向」(いわゆる合計特殊出生率)が統計的に推計される(図表1)。従って、TFRとして算出された数値は次のような2点の特徴をもつ。

■あくまでも統計的指標であること

■未婚者を含むこと(夫婦当たりの子どもの数ではないこと)

しかしながら、上記2点を理解しないままに濫用されるケースがマスコミ報道や自治体の少子化政策において少なからず見受けられるように筆者は感じる。

そこで、TFRは女性人口の人流の影響を受けることについて解説したい。

以下は人口減少エリアでほぼ共通して発生している「若い独身女性が就職期をメインとしてエリア外へ転出超過にある状況」でのTFRの変化を図示したものである(図表2)。

イメージしやすいようにシンプルな数字を置いているが、エリア外への転出超過発生前のTFR計算では、50/200でTFRは0.25となる。しかし転出超過発生後には、50/180となり、TFRは0.28へと上昇する。つまり、そのエリアにおいて子育て支援策等の少子化対策の如何にかかわらず、TFR上昇が発生するのである。

この事実について、「中山間地域など過疎地域だと言われているはずのところほど、TFRが高い」というような感覚を持つ読者も多いのではないかと思う。未婚女性がエリアから出ていくことで、分母となる赤ちゃんをもたない女性の割合が少なくなることにより、女性1人当たりの出生数が多く見える、というトリックに気がつかなければならない。

逆に、東京都のように就職期を中心に未婚の女性人口が転入超過で多く集まるエリアは、以下の図のような現象が発生する。

転入超過発生前の計算では、50/200でTFRは0.25となる。しかし転入超過発生後には、50/220となり、TFRは0.23へと下落する。つまり、そのエリアに従来から住む女性の年齢別の結婚・出産動向や少子化対策如何にかかわらず、TFR下落が発生するのである。

筆者は東京都に居住しているが、肌感覚では「出生率が低いというけれど、年々、中学受験が大変になっている」という感覚を持っており、実際、同じ学校の偏差値が年々上昇し、進学塾も満員御礼で増クラス対応に追われている。あとで示すが、この「本当は、東京都の子どもは多いのではないか」は肌感覚だけではなく、統計的にも証明されている。

2――四半世紀で東京都の出生数は増加、「多子化」へ

未だTFRを出生数の増減ベンチマークとしている自治体に警鐘をならすデータを示したい。

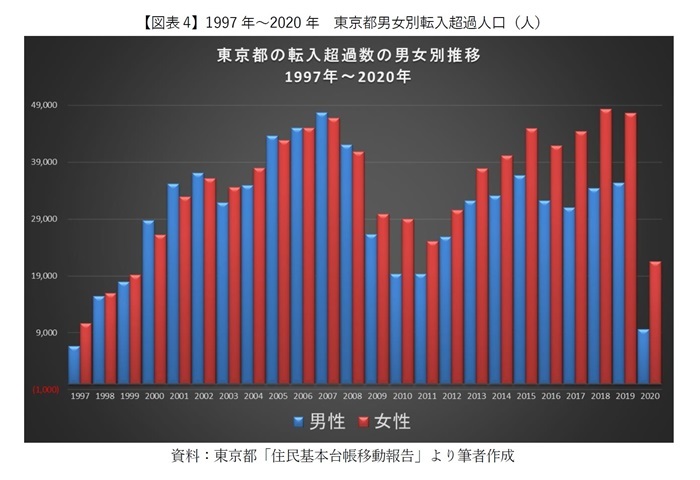

東京一極集中とは、統計的には、1997年の東京都への女性の転入超過開始を起点とする、東京都における他のエリアからの右肩上がりの転入超過による人口増加のことである(図表4)。