この記事は2025年8月1日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「新NISAは浸透が進むも、理解や利用に格差あり」を一部編集し、転載したものです。

(日本証券業協会「証券投資に関する全国調査」)

2024年1月に新NISA(少額投資非課税制度)が開始されてから1年以上が経過した。本稿では、制度の現時点の評価や今後の在り方について、NISAの認知・利用状況の分析を踏まえて考察したい。

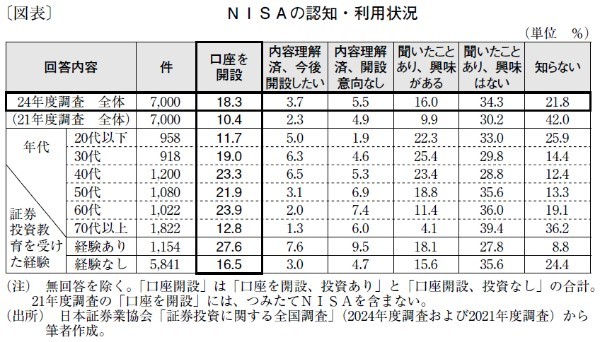

日本証券業協会が実施した「24年度(令和6年)証券投資に関する全国調査」によれば、NISAについて「口座を開設」と回答した人の割合は18.3%に達し、前回(21年度)の10.4%から大きく上昇した(図表)。このうち「口座を開設、投資あり」と回答した人の中で旧NISAでの投資額を「0」と回答した人が20.8%を占めており、新NISAが「貯蓄から投資へ」の推進に寄与していることがうかがえる。

認知や関心の面でも進展が見られる。NISAについて「聞いたことあり、興味がある」は16.0%(21年度が9.9%)に増加し、「知らない」は21.8%(21年度が42.0%)と大幅に減少した。

制度の存在が広く浸透し、将来的な利用意向を持つ層の拡大も読み取れる。認知・利用状況を年代別に見ると、40~60代の中高年層でNISA利用率が高く、資産形成期にある層が積極的に制度を活用している。一方、20代以下の若年層では利用率が低く「知らない」の割合も高かったが、「内容理解済、今後開設したい」「聞いたことあり、興味がある」など前向きな姿勢も見られ、今後の利用者への転向が期待できる。

年収別・保有金融資産額別では、高所得・高資産層ほど利用率が顕著に高く、物質的な投資余力が制度利用に直結していることがあらためて確認できる。一方、「少額」投資への優遇制度である趣旨に鑑みれば、低所得・低資産層へのアプローチも重要な課題といえる。

また、証券投資教育を受けた経験がある層では、認知度・利用度ともに高いのに対し、未経験層では「知らない」「興味がない」とする割合が高かった。投資教育が投資行動に直結する重要な要因であることが示唆される。

新NISAは導入後短期間で一定の浸透を遂げて「貯蓄から投資へ」は大きく前進した。しかし、さまざまな属性や要因によって理解や利用に格差が生じている。若年層や低所得・低資産層、金融教育未経験者に対する制度へのアクセス機会や金融教育の充実など、きめの細かな対応が求められる。

ニッセイ基礎研究所 研究員/西久保 瑛浩

週刊金融財政事情 2025年8月5日号