この記事は2025年8月22日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「浸透する「ノンアル生活」、飲まない選択も尊重される時代に」を一部編集し、転載したものです。

(厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」)

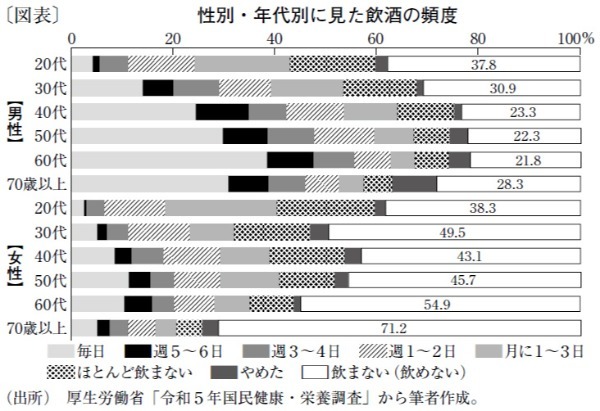

若者のアルコール離れが加速している。厚生労働省「国民健康・栄養調査」の最新データ(2023年)によると、20代では男女共に約6割が「飲まない(飲めない)」「やめた」「ほとんど飲まない」と回答しており、日常的にアルコールを摂取しない「ノンアル生活」が主流となっている(図表)。特に注目すべきは、アルコールをあえて飲まない「ソバーキュリアス」層の存在だ。20代では約2割を占め、従来の「飲めない」層とは異なる新たな消費者像が浮かび上がってくる。

この変化は単なる一時的なトレンドではない。飲酒習慣率(週3日以上、1日1合以上)を長期的に見ると、男性では全世代で、女性では20~30代で低下傾向が続いている。特に、男性40~50代では1999年比で2~3割減と低下が顕著である。一方、40~60代の女性の飲酒習慣率がやや上昇し、20代男性を上回っている点は興味深い。働く女性の増加や社会的許容度の向上が背景にあるのだろう。

日本人のアルコール離れには複合的な要因がある。例えば若年層では、景気低迷時期に育った世代特有のリスク回避志向、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスの重視、そして娯楽の多様化の影響が大きい。インターネットやスマートフォンの普及で、ゲームやSNS、動画配信サービスなどを通じて手軽に享受できる多様な娯楽が身近に存在し、飲酒の相対的な魅力が低下していることも挙げられる。

近年はSNSを通じて誰かと常時つながっている意識を強く持つ人も多いため、リアルに集まって飲むことへの欲求も薄れている。そうした人にとって飲酒は「コスパの悪い娯楽」と映りがちだ。そのため、健康リスクや出費、失敗リスクなどのデメリットが、楽しさやコミュニケーション効果を上回ると捉えられているのだろう。

飲料メーカーもこうした変化に対応しつつある。アサヒビールは「飲める人も飲めない人もみんなが楽しめる、体質や気分に合わせた自由な飲み方」(スマートドリンキング)を提唱し、サントリーも「ノンアル部」を新設するなど、各社がノンアル市場に注力している。

「飲みニケーション」が象徴していた飲み会中心の職場文化も変容しており、働き手の多様化や働き方改革、健康意識の高まりを背景に「必要なときにだけ飲酒を楽しむスタイル」が世代を問わず広がっている。健康経営の推進や多様な価値観を受け入れる職場環境整備、「飲まない選択」も自然な選択肢として尊重される時代への対応が、日本企業に求められている。

ニッセイ基礎研究所 上席研究員/久我 尚子

週刊金融財政事情 2025年8月26日号