この記事は2025年9月12日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「政策・構造面の課題を抱え、生活水準の低下を招くハンガリー」を一部編集し、転載したものです。

(EU統計局「生涯労働年数」ほか)

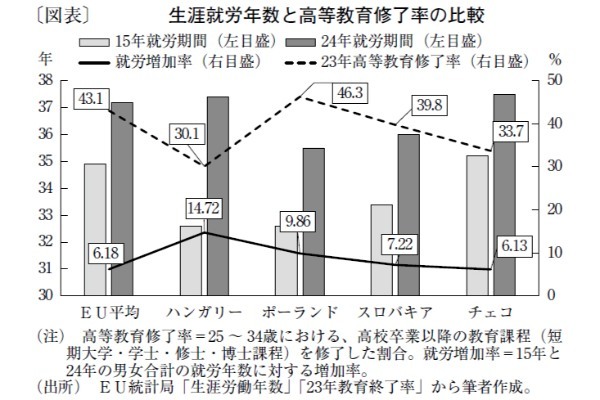

ハンガリーでは、生涯にわたって働く傾向が顕著である。2015年から24年にかけて(コロナ禍を除く)の同国の生涯就労年数は14.7%増加し、欧州連合(EU)の平均値(6.2%)を大きく上回っている(図表)。他方で、23年における25〜34歳の高等教育修了率は30.1%にとどまり、30年のEU目標値(45%)を大きく下回る。これは東欧諸国の中でも最低水準である。

この現象は「早期労働市場参入・長期就労継続」モデルという経済的制約により働かざるを得ない状況を反映しており、過去10年間における相対的経済地位の低下を物語っている。その要因は、オルバーン・ヴィクトル政権下における経済政策のフレームワークにある。

オルバーン政権は18年、通称「奴隷法」と呼ばれる労働法の改正により、年間超過勤務時間の上限を250時間から400時間へ引き上げ、残業代支払いの最大3年延長を認めた。同改正は労働力不足対策を名目としたが、実際には多くの労働者が低賃金・長時間労働を強制される結果となった。

ハンガリーは生活水準に関する課題も深刻である。同国の23年の住民1人当たり可処分所得(中央値)は1万960PPS(購買力平価換算)で、EU平均値(1万9,955PPS)を大きく下回る。消費者物価指数(HICP)ベースのインフレ率は、15年以降、EU内でも高水準で推移し、国民の実質的生活水準を長期にわたって圧迫している。

生活コスト上昇の要因には、ハンガリーのエネルギー供給構造の脆弱性がある。エネルギーの大半をロシアに依存し、現在はトルコ経由で比較的安価に輸入している。地政学的緊張やEU政策により、供給不安・価格変動リスクは依然として高い。

さらにハンガリーはEU基金の純受益国であるにもかかわらず、法の支配を巡る問題から21~27年度の多年次財政枠組み(MFF)の一部である結束政策の116億ユーロと、新型コロナ復興基金(RRF)の104億ユーロが凍結されている。これにより財政運営やインフラ整備の制約を受け、国民も恩恵を享受できない状況にある。

こうした複合的要因が重なり、ハンガリーは表面的な経済成長や投資拡大とは対照的に、家計の実質的豊かさは15年以降むしろ悪化傾向にある。EU全体でのエネルギー転換が加速するなか、供給不安の長期化リスクも深刻だ。過去10年間におけるオルバーン政権下の政策展開は、ハンガリー国民の実質的な生活水準の低下を招いたといえよう。

国際金融情報センター 欧州部 主任/田村 直子

週刊金融財政事情 2025年9月16日号