この記事は2025年10月3日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「中古住宅が好調の首都圏、今後は住宅価格の二極化の懸念も」を一部編集し、転載したものです。

足元の首都圏住宅市場は好調といえるだろうか。市場規模の動向から考えてみたい。

まず、首都圏の住宅の平均取引価格は、この10年で新築マンションは約6割、中古マンションは約7割値上がりしている。一方で、取引戸数は減少傾向にある。2025年7月時点での首都圏の新築住宅と中古住宅の12カ月累計は、15年同月比で14%減少した。

住宅供給数の内訳を見ると、新築住宅の供給減が大きく影響している。新築マンションの発売戸数は15年同月比で50%減、新築戸建ての着工戸数は同20%減となった。その半面、中古住宅は堅調であり、成約戸数は中古マンションが同25%増、中古戸建てが同56%増となっている。住宅供給全体に占める中古住宅の割合も19年の23%から25年上半期には35%に拡大した。

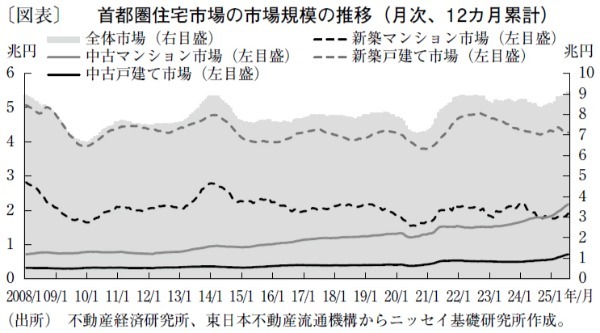

市場規模は、取引戸数に平均取引価格を掛け合わせることで把握できる。首都圏全体では、22年10月にピークに迎えた後、24年8月までにやや減少した(図表)。その後、再び拡大へ転じており、25年7月時点では、過去最高水準であった08年初、14年初をわずかに超えている。市場別では、25年7月の新築マンション市場が、15年同月比で17%減である一方、中古マンション市場は同118%増、中古戸建て市場は同101%増と拡大した。総じて住宅市場は好調と評価できる。

とはいえ、懸念材料は残る。縮小している新築マンション市場は価格調整が働きにくく、価格の高止まりが続きやすい。その結果、他の住宅の価格上昇を誘発し、市場全体の需要減退を招く恐れがある。現在は価格の上昇が取引戸数の減少を補い、市場規模を維持している。しかし、需要の落ち込みが続けば、市場規模はいずれ縮小に転じるだろう。

また、住宅市場は人口動態に強い影響を受ける。現在の価格上昇を支えるのは東京23区などの都市部だが、東京都の推計によれば、都内の生産年齢人口は25年をピークに45年までに約1割減少する見込みである。つまり、取引戸数の減少が続いて空き家が増え、新築住宅や、好立地で競争力が高い中古マンション以外は、供給超過による価格競争に巻き込まれる可能性が高まる。

こうした環境下では、個々の住宅の特性がいっそう重視される。保有者は、立地や価格に加え、管理状態やリノベーションの有無が流動性と資産価値を左右する重要な要素となることを念頭に置きたい。購入者にとって、流通市場で評価されやすい中古住宅や、適切に維持管理されている住宅を見極めることが、リスク回避と資産価値保全の両立につながる。その積み重ねが、住宅市場全体の持続可能性を高めることになろう。

ニッセイ基礎研究所 准主任研究員/渡邊 布味子

週刊金融財政事情 2025年10月7日号