この記事は2025年10月21日に配信されたメールマガジン「アンダースロー(ウィークリー):女性初の高市首相の政権の立ち位置は保守・積極財政」を一部編集し、転載したものです。

目次

シンカー

米国:金融政策を通じたトランプ政権の高圧経済

FRB理事人事や利下げ要求など金融政策へのトランプ政権の介入姿勢が、市場ではFRBの独立性や信認維持への不安に繋がっている。実際にトランプ大統領が「影の議長」として影響力をさらに強めれば、市場の織り込み通り、金融政策でハト派色が強まることが考えられる。パウエル議長の任期である2026年5月以降、新議長の下でハト派色が強まれば、インフレ率が2%目標を多少上回る状況においても利上げには慎重で、緩和的な金融政策が維持されることが想定される。

パウエル議長が理事の任期(2028年1月末)を全うしない場合や、地区連銀総裁人事でもトランプ大統領の影響力が増す場合には、ハト派的な圧力がさらに強まるだろう。そして、足元のインフレが一旦落ち着き、景気サイクルが一巡すれば、次の動きとしてインフレ目標の引き上げに関する議論が高まることも可能性として考えられる。既に、一部FOMCメンバーからは、インフレ率のレンジ目標への切り替えを支持する発言もみられている。

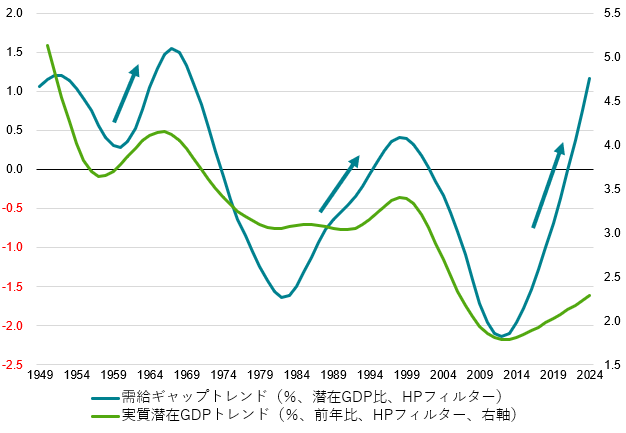

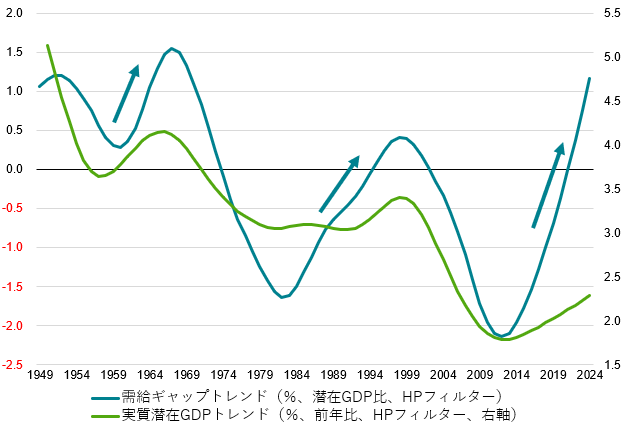

金融市場では不透明要因やインフレ加速リスクと捉えられがちではあるものの、一方で成長期待の高まりを通じた潜在成長率の押し上げ効果も想定すべきだろう。やや高めのインフレ下でも名目金利を低くし実質金利や実質賃金を抑制しつつ、高い成長率や人手不足を予見した設備投資が増加し、企業の供給能力の改善、潜在成長率が上昇する、イエレン前財務長官の「高圧経済論」的な効果が期待される。

潜在成長率の高まりに合わせ、自然利子率(中立金利)も上昇することが見込まれる。プラスの需給ギャップを金融政策で抑え込まず、強い状況を可能な限り維持させることが重要となる。供給能力の拡大(生産性向上)はインフレ抑制にも寄与するため、インフレ率の加速度的な上昇も防ぐことができるうえ、トランプ政権下での移民流入減少による労働力人口の下押し効果を相殺、もしくは上回ることも期待できる。供給能力の強化以外にも、インフレを抑えるツールには財政政策や規制緩和などもあり、インフレが加速度的に上昇するリスクは限定的となる。また、インフレ目標へのコミットが、FRBが重視する中長期のインフレ期待の安定に寄与することや、長期金利の上昇が景気過熱を抑制する経路も考えられる。

なお、トランプ大統領であっても、過去にインフレ率が大幅に上昇した際にはFRBの利上げ対応の遅さを批判しており、バイデン政権への政治的批判の意味合いであったとしても、経済への悪影響が強まるほどのインフレは許容しないだろう。長期・超長期金利は、中長期のインフレ期待の上昇が一定の押し上げ寄与となる一方、短期金利は抑制されることを想定すれば、相殺する効果があると考える。

マクロ・フェアバリューモデルの係数を踏まえると、政策金利の動きが反映される2年金利は100bpの利下げで10年金利に対しベースライン対比-47bp、30年金利には-29bpの押し下げ寄与となり、中長期のインフレ期待は1%の上昇でそれぞれ+31bp、+60bp上昇する関係性にある。仮に、トランプ大統領に任命されたマイラン理事が想定する2.50%まで2年金利が下がり、中長期のインフレ期待が4.00%まで上昇すると、ネットの押し上げ寄与は現時点では10年金利が+10bp、30年金利が+77bpとなる。ややスティープニングしながらも、極端な上昇とはいえない。FRBの独立性が損なわれるという極端な想定の下でも、長期金利が発散的に上昇するリスクは低いことを示唆する。

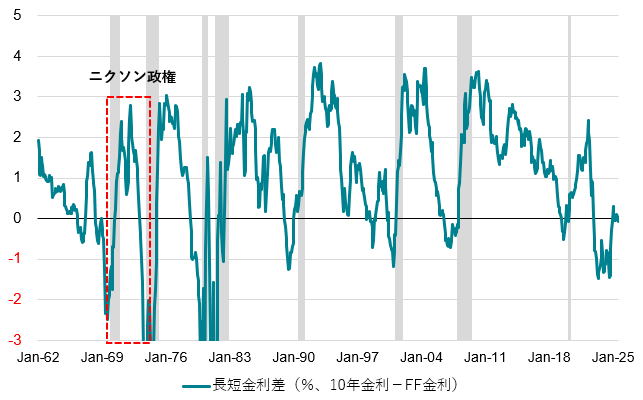

なお、リスクプレミアムで考えると、インフレ目標がなくコミュニケーションツールなど金融政策手段が未発達だった年代においても、リスクプレミアムが異常に高まるような動きは長短金利差の観点では確認されない。1970年代に当時のニクソン大統領がバーンズFRB議長に緩和圧力を強めたとされる時期でも他の年代との比較で極端なスティープニングはみられない。金利上昇が景気悪化要因に繋がり、フラットニング圧力を強めていることを示唆する。(松本賢)

米10年金利=2.07+0.47 米2年金利-0.08 米家計貯蓄率(4Qラグ)

-0.26 欧州経常収支(対GDP比%、8Qラグ、4QMA)+0.31 5Y/5Yインフレ期待 +0.38 関税・財政支出ダミー(2025年1-3月期以降に1、以前は0) +0.49 アップダミー -0.53 ダウンダミー; R2=0.98(アップ・ダウンダミー修正前R2=0.91)

米30年金利=2.34 +0.29 米2年金利-0.09 米家計貯蓄率(2QMA)

-0.31 欧州経常収支(対GDP比%、8Qラグ、4QMA )+0.60 5Y/5Yインフレ期待 +0.61 関税・財政支出ダミー(2025年1-3月期以降に1、以前は0) +0.55 アップダミー -0.46 ダウンダミー; R2=0.97(アップ・ダウンダミー修正前R2=0.88)

女性初の高市首相の政権の立ち位置は保守・積極財政

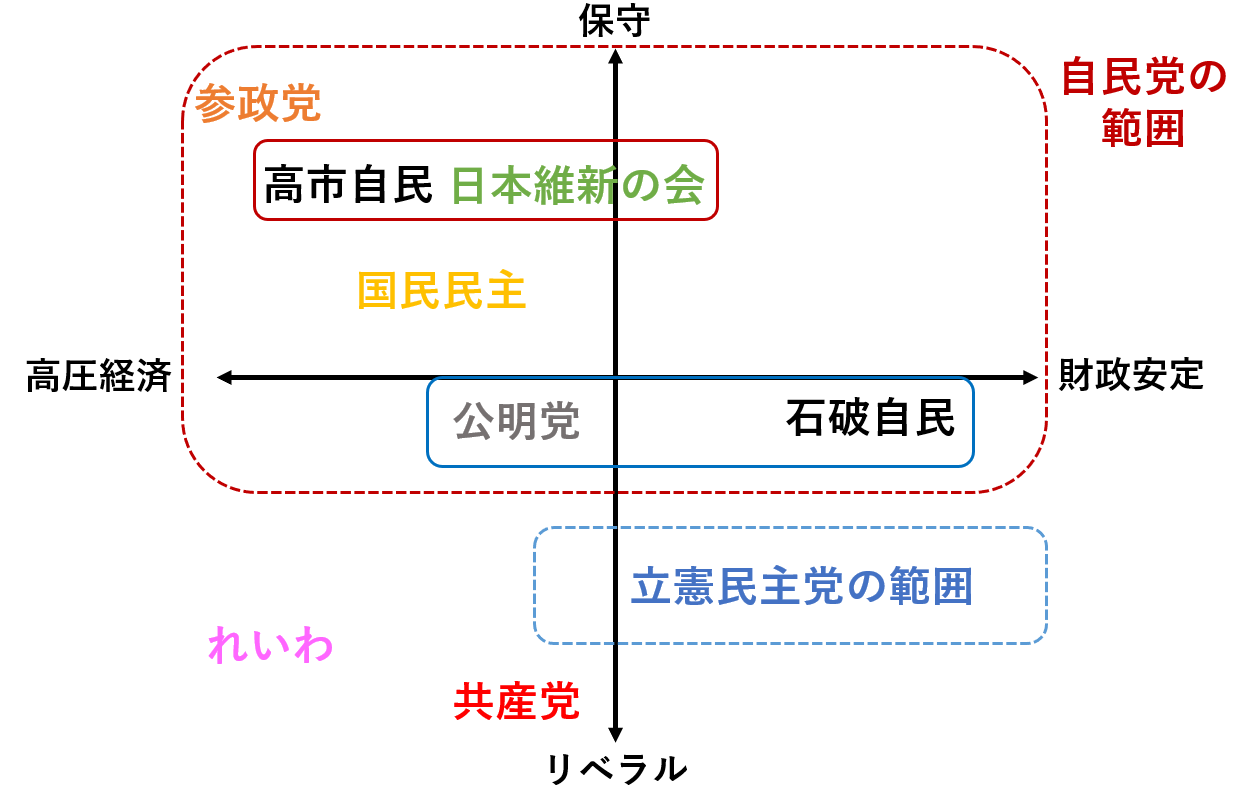

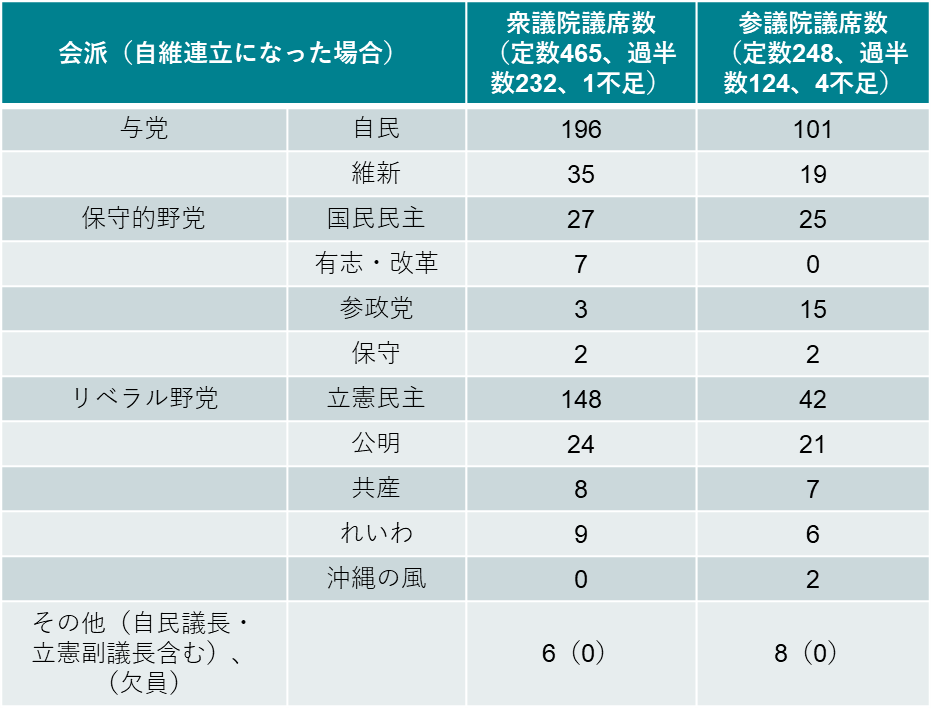

日本の政党の分布図は、保守対リベラル、高圧経済対財政安定(財政健全化優先)の二つの軸で作ることができる。自民党と立憲民主党の二大政党は範囲で、その他の少数政党はピンポイントに位置付けられる。自民党総裁選で、リベラル・財政安定寄りの石破前総裁から、保守・高圧経済寄りの高市総裁の位置に移行した。自民党でよくみられる疑似政権交代の動きだ。リベラル寄りの公明党との連立政権は解消された。一方、高市総裁の位置は、保守系の野党である日本維新の会、国民民主党、参政党と近い。自民党と日本維新の会は、新たな連立政権を樹立することで合意し、臨時国会で高市自民党総裁が女性として初の首相に指名された。自民党と維新の会以外からも票を集め、優越がある衆議院の1回目の投票で過半数の票を獲得し、高市首相の政治的求心力は高まった。今晩、組閣する。野党が結集して、統一の首相候補で政権交代を起こすことはできなかった。野党の立ち位置は大きく異なる。リベラル色が強いれいわと共産党を入れれば、保守系の野党は、国家安全保障などの基本政策が一致できず、離脱含みになり、政権はすぐに不安定化していたとみられる。

現在のところ維新の会は閣外連立だが、「副首都構想」(維新の主張)として「首都機能のバックアップ体制構築」(高市氏の総裁選公約)を推進し、来年の通常国会で関連法案を通すことで閣内に入る本格的な連立政権を目指すことになる。防災の国土強靭化、交通網の整備、経済安全保障の政策と一体的な推進が必要となり、官民連携の投資の拡大で、事実上の「財政あっての経済」から真の「経済あっての財政」への積極財政による転換がなされる。維新の会も、「国内投資促進およびサプライチェーンの戦略的な多角化を推進し、経済安全保障を強化」するとし、官民連携の投資の拡大に積極的だ。自民党と維新の会の連立政権合意書でも、「責任ある積極財政に基づく効果的な官民の投資拡大を進める」と明記されている。石破氏のケースで、総理・総裁を引きずり下ろすのがいかに難しいかが分かり、怪我の功名で、総理・総裁の政治的求心力が高まる結果になったとみられる。高市首相は、党・閣僚人事に関わらず、積極財政の持論で政策を強く推し進めていくだろう。

財務大臣に任命されるとみられる片山さつき氏は、2024年の財政政策検討本部の提言書を、積極財政派とともに岸田元首相に提出し、積極財政に理解がある。内閣の要となる官房長官に任命されるとみられる木原稔氏も、再度入閣するとみられる城内実経済安全保障担当大臣と西田昌司参議院議員とともに、自民党の積極財政派の中心的存在だ。同じく積極財政派である黄川田仁志衆議院議員は国土交通大臣に任命される見込みで、財政措置の必要な「副首都構想」や国土強靭化を推進していくとみられる。高市政権を支える麻生派も、総裁選で高市氏を推薦人として支えた議員が6人もいて、その内、有村治子総務会長と中村裕之責任ある積極財政を推進する議員連盟代表の発言力が強くなってきている。

ただ、自民党と維新の会だけでは、衆参で議席が過半数に若干届かず、国民民主党との連携を模索する動きは続く。まずは、経済対策の補正予算でガソリン・灯油の暫定税率を廃止し、年末までの自民党の税制調査会で、国民民主党が主張する所得税の非課税枠の178万円への引き上げを丸のみすることがスタートだろう。これらの実現を目指す三党合意には公明党も参加していたため、公明党も賛成する可能性がある。日本維新の会が主張する社会保険料や食料品の消費税率の引き下げも俎上にあがる可能性もある。高市政権と共通の政策課題を持つ参政党との連携も模索していくとみられる。2026年の骨太の方針では、官民連携の成長投資の更なる拡大と、供給能力の拡大にそった需要の拡大を可能にするため、成長投資まで税収でまかなう必要があるなど欠陥がある既存のプライマリーバランスの黒字化目標に代わる、新たな財政規律のあり方を議論するだろう。

メインシナリオでは、来年の通常国会で国民民主党が主張する減税策を含む2026年度の政府予算、特例公債法、維新の会が主張する副首都構想の法案を成立させ、本格的な連立政権を目指し、会期末に高市首相が衆議院を解散することだ。自民党と維新の会の協調で総選挙に勝利し、連立政権は過半数の議席を確保し、政権を安定させ、閣内連立に進展する可能性がある。高市氏の自民党総裁としての任期は、石破総裁の残りの2年間だ。国民民主党とも連立ができれば、2年の間に、経済政策の転換の効果を国民が十分に実感した段階で、焦らずに衆議院を解散し、政権は総選挙に勝利することで政治的求心力を高めるとみられる。高市政権のリスクは、石破前総裁に近い議員が自民党から離脱または予算採決で造反し、リベラル系の野党と協働し始めることだ。維新の会も、数名の議員が離脱したばかりであり、更なる離脱のリスクを抱えている。これらの離脱や造反によって、臨時国会で補正予算を成立させられない場合、離脱や造反した議員を国民の生活の改善に必要な補正予算に反対したとして、高市政権は選挙区に対立候補を擁立し、年末までに解散・総選挙に打って出るとみられる。

図1:政党の立ち位置

図2:衆参の会派別の議席数

図3:米国需給ギャップと実質潜在成長率のトレンド

図4:米中長期インフレ期待

図5:米長短金利差(10年-FF金利)

以下は配信したアンダースローのまとめです

国民を疲弊させる財政健全化優先の経済グランドデザインは否定されました(10月16日)

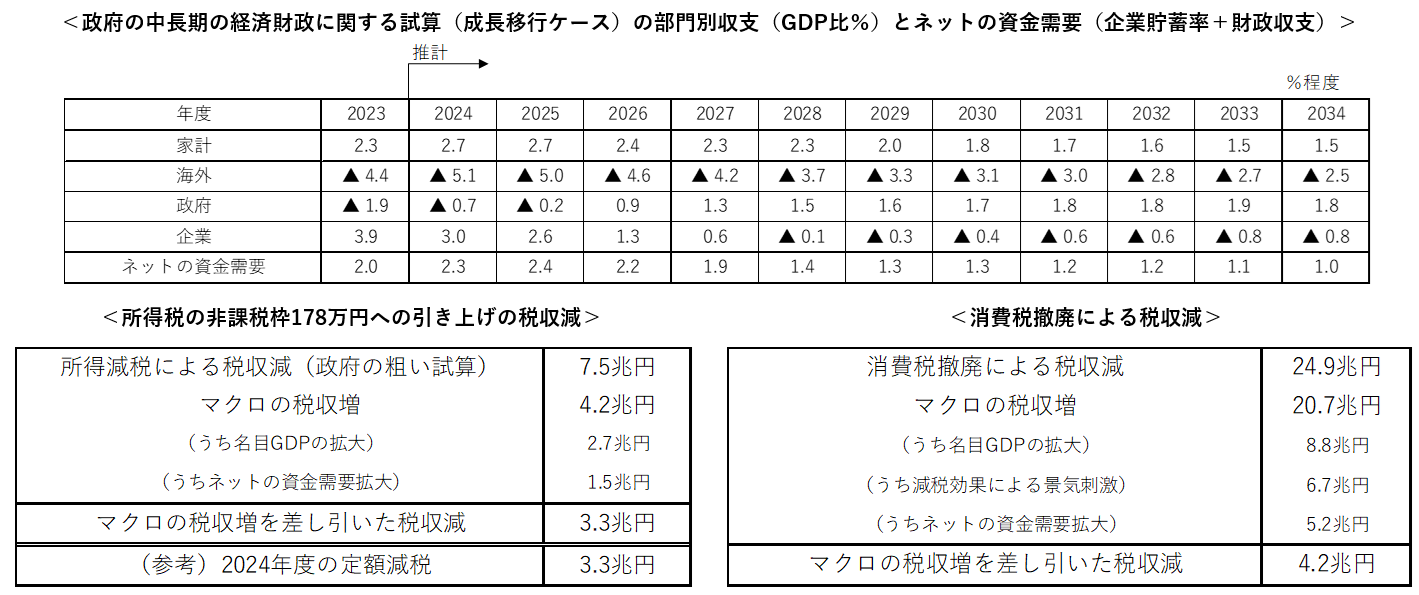

8月の政府の中長期の経済財政に関する試算では、成長移行ケース(実質1.5%)でも、2030年代前半の家計の貯蓄率は+2.0%程度となり、家計のファンダメンタルズが改善しない結果となっています。国際経常収支は黒字を維持する見通しで、国内の資金は余剰で、高齢化が原因ではありません。財政収支が+1.5%程度の黒字になっていて、ネットの資金需要が消滅し、財政政策は経済のファンダメンタルズ対比で緊縮となり、国民からの搾取が継続してしまうことが原因です。

財務省が主導したこれまでの財政再建優先の経済グランドデザインは、財政収支が黒字でなければならないという古いミクロの考え方で、ネットの資金需要が消滅し、家計に所得が回らず、国民が疲弊するという問題があるものでした。報道によれば、既存の経済グランドデザインの死守のため、小泉氏への政策レクチャーに財務官僚が加わり、財務省関係者が新たな連立を想定する折衝をするなどしていたことが明らかになっています。自民党の総裁選では、党員票の圧倒的な支持を積極財政派の高市氏が受けて勝利し、これまでの財政再建優先の経済グランドデザインは否定されました。

高市政権では、経済規模を持続的に拡大し、家計に所得を強く回すために、企業と政府の支出力であるネットの資金需要を十分なマイナスに誘導するような財政運営の新しいマクロの考え方で、経済のグランドデザインは一変します。高市政権では、財政再建優先の経済グランドデザインに向けて政治的な動きをする財務省から、政権の方針を粛々と実行する普通の財務省に変化を求められるとみられます。

自民党は日本維新の会と連立に向けた政策協議に入りました。維新の会が主張する「副首都構想」は、高市氏の総裁選での公約である「首都機能のバックアップ体制構築」と整合的です。社会保険料の引き下げも、マイナス成長の過度に悲観的な将来シナリオに基づく料率を、しっかりとしたプラスの経済成長のシナリオに修正することで、実現可能となります。自民党と維新の会は基本政策で一致する領域が広く、大阪を中心とする選挙区調整も困難ではなく、連立が実現する可能性は高いと考えます。野党が連合できる可能性は低下したため、来週の臨時国会で高市政権が誕生するとみられます。保守派・積極財政の方針の政権運営で、新たな経済のグランドデザインを実現していくことになります。

自民党と維新の会だけでは、衆参で議席が過半数に届きません。国民民主党との連携を模索する動きは続くでしょう。国民民主党などが主張する減税政策を、高市政権が丸のみして、国民民主党とも連携して政権を安定化させることは現実的です。高市氏の自民党総裁としての任期は、石破総裁の残りの2年間です。国民民主党とも連立ができれば、2年の間に、経済政策の転換の効果を国民が十分に実感した段階で、焦らずに衆議院を解散し、政権は総選挙に勝利することで政治的求心力を高めるとみられます。そうでなければ、来年の通常国会末に衆議院が解散され、自民党と維新の会で過半数の議席の確保を目指すとみられます。自民党がどの政党とも連立・連携が進まなかった場合、年末までに解散総選挙が行われるリスクが生まれます。

国民民主党が主張する所得税の非課税枠の178万円への引き上げの直接的な税収減の7.5兆円(政府の粗い試算)から、名目GDPとネットの資金需要が同額拡大(国民所得の増加)するマクロの増収を引くと、税収は3兆円程度しか減少しません。103万円の壁の引き上げによって、労働供給が増加するため、経済の同額拡大の前提は合理的です。憲法の健康的で文化的な最低限の生活を営む国民の権利を保障するため、所得税の基礎控除を大幅に引き上げること(2024年度の定額減税と同規模)は、財政再建の動きを妨げることなくできます。更に、参政党が段階的に撤廃すると主張する消費税の税収減もわずか4兆円程度で、財政再建の動きを妨げない現実的な政策の選択肢です。

減税には増税が必要である(単年度の税収中立のガラパゴス・ルール)として障害となってきた自民党の税制調査会の宮沢会長は退任します。財政再建優先の経済グランドデザインの牙城であった税制調査会は、税制に対する強力な権限を持つ既得権益の異常な組織ではなくなり、政務調査会の下にある普通の一組織という正常な状態に戻るとみられます。これまでインナーの非公式会議で税制が決められてしまうのは、議会制民主主義として疑問がありました。2026年の骨太の方針では、官民連携の成長投資の更なる拡大と、供給能力の拡大にそった需要の拡大を可能にするため、成長投資まで税収でまかなう必要があるなどの欠陥がある既存のプライマリーバランスの黒字化目標に代わる、新たな財政規律のあり方を議論されるでしょう。

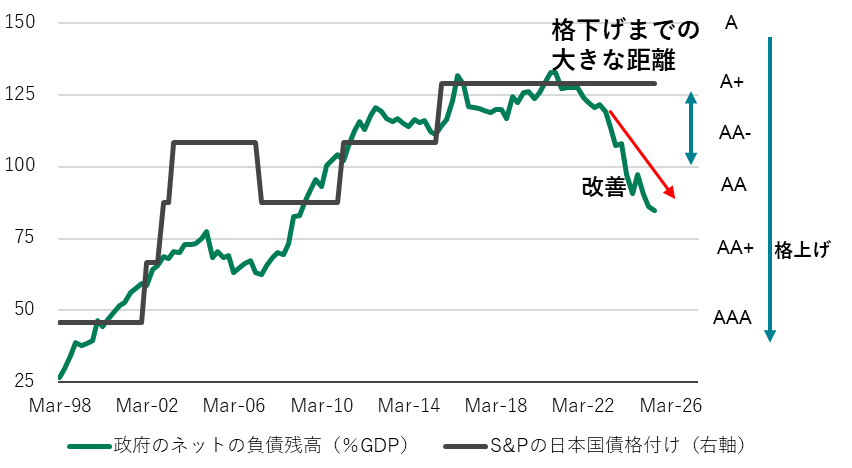

高市氏は、経済規模の持続的な拡大と家計に所得を回すことにコミットするマクロの新しい経済グランドデザインと整合的な財政の健全化の目安として、リアルタイムでトラックが可能な資金循環統計ベースの政府の純債務残高GDP比を挙げています。純債務残高GDP比は133%のピークから、2025年4-6月期には85%まで既に大きく改善し、国債格付けとの過去のトレンドをみれば、2ノッチほどの格上げ相当の改善となっています。数年後には、国債格付けがAAAだったころと同水準である50%程度まで改善していくとみられます。

図1:国民から搾取する形が継続してしまうため、所得税の減税は必要です

図2:資金循環統計ベースの政府の純債務残高GDP比

税収(前年比%)=2.51+2.90 名目GDP(前年比%)-1.72 ネットの国内資金需要(%GDP)-0.54 消費税率(%) + 6.54 アップダミー(04・05・07・14・17・18・20年度)-5.69 ダウンダミー(02・08・23年度);R2=0.94 (アップ・ダウンダミー修正前R2=0.71)

自維連立政権で事実上の『財政あっての経済』から真の『経済あっての財政』への転換(10月20日)

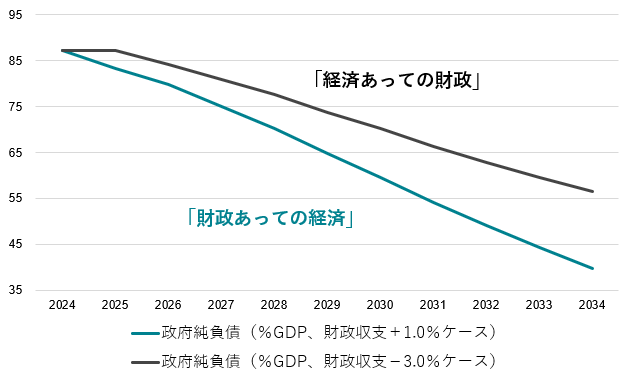

政府の中長期の経済財政に関する試算(成長移行ケース)をベースに、財政健全化優先で財政収支が+1.0%(GDP比%)に改善するケースでは、2034年度で政府純債務残高(GDP比)は-87.2%から-53.2%まで改善します。

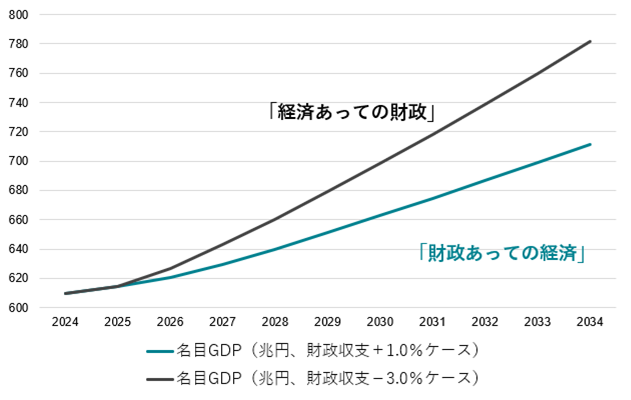

ネットの資金需要(企業貯蓄率+財政収支)が消滅すれば、名目GDP成長率は停滞するため、国民の所得としての名目GDPの拡大は680兆円程度までとなってしまいます。

財政収支を-3%と、高圧経済を目指して赤字を維持するケースでは、政府純債務残高は-65.7%までしか改善しません。しかし、ネットの資金需要が回復し、名目GDP成長率が押し上げられるため、名目GDPの拡大は766兆円程度まで拡大することになります。

経済グランドデザインとして、前者の財務省主導の財政健全化優先の「財政あっての経済」と、後者の高市政権主導の「高圧経済」の「経済あっての財政」の試算では、政府純債務残高の改善の差と比較し、名目GDPの差はあまりに大きく、国民の生活への影響の違いが明確です。

財政収支はいつでも黒字でなければならないという管理通貨制の時代錯誤な考えで、変動相場制であっても黒字を目指して、ネットの資金需要を消滅させることは、名目GDPの拡大を抑制し、国民を困窮させます。

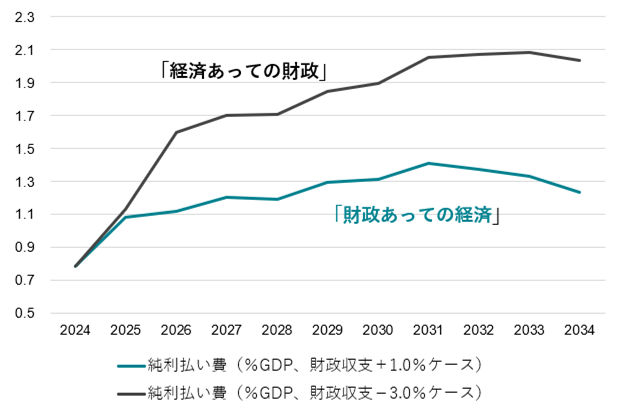

政府の利払い負担の最大額(長期金利X純債務残高、GDP比)は、「財政あっての経済」が1.5%程度までの拡大に対して、「経済あっての財政」は2.3%程度までの拡大にすぎません。

国民を困窮から救うため、事実上の「財政あっての経済」から真の「経済あっての財政」への転換が必要で、そのコストは大きくありません。

名目GDPの拡大を考えないで、利払い費の増加だけで財政不安を煽る議論は全く意味がないばかりか、日本経済に有害です。

自民党と日本維新の会は、党首会談で新たな連立政権を樹立することで合意し、21日に予定される臨時国会で高市自民党総裁が女性として初の首相に指名されることが確実となりました。

現在のところは閣外連立になるとみられますが、「副首都構想」(維新の主張)として「首都機能のバックアップ体制構築」(高市氏の総裁選公約)を推進し、来年の通常国会で関連法案を通すことで閣内に入る本格的な連立を目指すことになります。

防災の国土強靭化、交通網の整備、経済安全保障の政策と一体的な推進が必要となり、官民連携の投資の拡大で、事実上の「財政あっての経済」から真の「経済あっての財政」への積極財政による転換がなされるでしょう。

自民党と維新の会だけでは、衆参で議席が過半数に若干届かず、国民民主党との連携を模索する動きは続くでしょう。

国民民主党などが主張する減税政策を、積極財政の方針で包容力のある高市政権が丸のみして、国民民主党とも連携して政権を安定化させるとみられます。

図1:財政黒字を目指せば政府の債務残高は小さくなるが改善は大きくありません

出所:財務省、内閣府、クレディ・アグリコル証券)

図2:「経済あっての財政」と「財政あっての経済」では名目GDPに大きな差が生まれます

図3:政府の利払費の負担はG7国々の現在の水準と同程度になるだけです

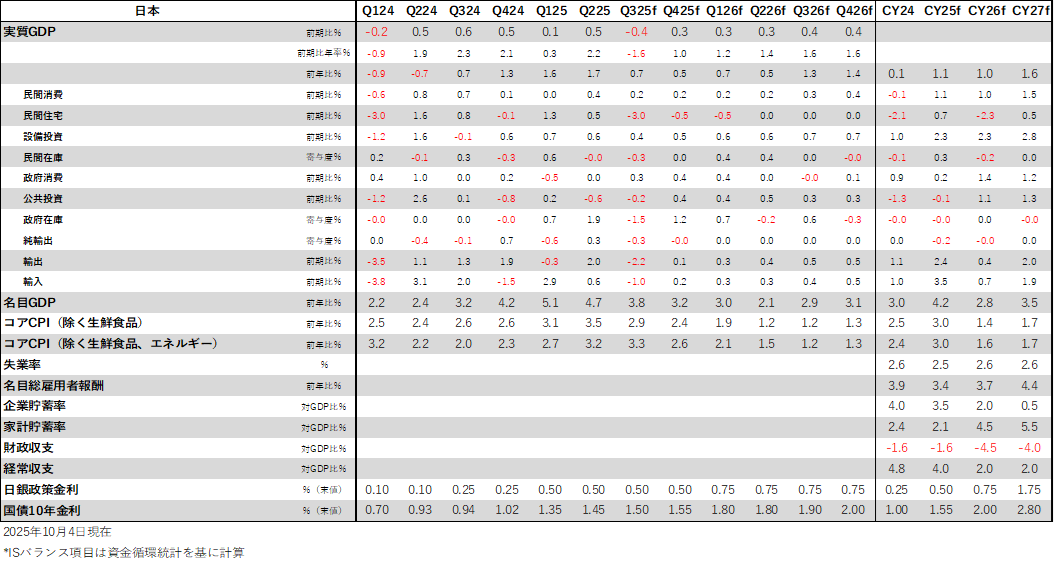

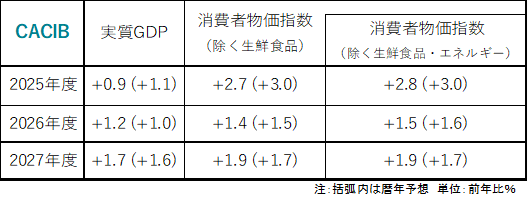

日本経済見通し

本レポートは、投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたものであり、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。また、本レポート中の記載内容、数値、図表等は、本レポート作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。なお、本レポートに記載されたいかなる内容も、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。