ChatGPT登場以降、企業のAI導入は大きな転換点を迎えた。その最前線で企業の“AI変革”を支えるのが自然言語処理の専門家集団、レトリバだ。AIエージェントが協調して業務の流れを変える「Agentic AI」の時代を、企業はいかに向き合うべきか──田口琢也CEOが語る。

創業のDNAと、Agentic AI時代に挑むレトリバの現在地

── レトリバは、スピンアウトによって設立されたと聞きました。創業の経緯と現在の事業展開について教えてください。

田口氏(以下、敬称略) レトリバは、東京大学と京都大学の学生・卒業生を中心に創業されたPreferred Infrastructure(PFI)の製品事業部がスピンアウトする形で2016年に設立されました。PFIは検索や機械学習、自然言語処理技術の研究開発で知られる企業であり、レトリバもその技術的DNAを受け継いでいます。設立以来、自然言語処理の研究知見を社会実装することをミッションに、企業現場の課題に応えるAIシステムの開発に取り組んできました。[TT2] 現在は企業のAI活用を支援するコンサルティングに注力しています。ChatGPTの登場以降、企業のAIプロジェクトの多くがLLM(大規模言語モデル)活用プロジェクトとなっています。弊社もこのテーマに沿って3年間、ユーザー企業と伴走しながら、LLMの活用支援を中心に事業を展開しています。

── 御社の強みはどのような点にあると考えていますか?

田口 強みは、自然言語処理技術を背景とした検索領域での長年の研究実績とノウハウです。この分野は、PFI創業時から継続している領域で、初期からのメンバーは20年間にわたって研究し続けている歴史があります。

日本企業内の文書検索に特化した検索モデル、遺伝子配列の検索に特化したモデルなど、検索技術を多数開発してきました。

LLMと検索は、AIによるデータ活用を進めるうえでの両輪の関係にあります。

この両輪をバランスよく扱えるのは、国内でも数少ない研究者集団である当社の強みです。

AI導入支援はもちろんのこと、「LLMを使ってみたが精度が出なかった」というケースや、「誰も手をつけていない領域でLLMをどう活かすべきかわからない」といった難易度の高い案件に対応できることが、レトリバならではの価値です。

投資と経営の経験を糧に──“わかりやすさ”を軸にした経営へ

──どのようにレトリバの経営に携わるようになったのか。また、経営の中で重視している考え方を教えてください。

田口 新卒でジャフコに入社し投資・ファイナンスを経験し、その後、DYMでは執行役員管理部長として経営管理を統括しました。プライベートでは子どもの心臓病もあり、しばらく家庭に重きを置く時期を経て、レトリバに法務担当として参画しています。そこから約1年後に取締役CFO、さらに約2年後に代表取締役社長に就任しました。

代表交代の経緯については、約1年間、私と前社長、そして社外取締役を中心に議論を重ねました。創業時6人だった社員が、M&Aも経て50人超の規模となり、組織体制や経営判断の在り方を見直す必要があったのです。取締役それぞれの強みをどう活かすかを協議した結果、私が代表を務める形がベストだという結論に至りました。

前代表は、取締役ファウンダーとして今も経営に関わっており、私にとって経営の大先輩であり、いつも頼りにしています。

経営の中心に置いているのは、「わかりやすさ」です。

投資や経営の現場で感じてきたのは、どんなに優れた技術やアイデアでも、それが“伝わらなければ存在しない”のと同じだということ。AIのように抽象度の高い領域では、特にその重要性が増します。だからこそ、組織の内外で“伝わる仕組み”を整えることが、経営の要だと考えています。

いま世界では、膨大なデータが日々生み出され、人々は情報の洪水の中で意思決定を迫られています。その環境下で人の心に届くのは、シンプルで力強いメッセージだけです。だからこそ、企業としても「伝える技術」を磨き続けなければなりません。

まずは、私たち自身が“伝わる組織”であることが大切だと考えています。

外に向けて良い発信をするためには、内側の言葉が整っていなければならない。

そうした考えから、社内でコミュニケーションガイドラインを策定しました。

「こういうコミュニケーションを取っていきたいよね」という思いを、きちんと言葉にしたものです。

技術として言葉を扱う会社だからこそ、社内での言葉のやり取りも大切にしたい。

どう伝えると受け止めやすいのか、どんなリアクションがあると嬉しいのか、助かるのか――人によって感じ方はさまざまです。

そうしたすれ違いをなくすために、「なぜこの言葉を選ぶのか」「どんな反応が相手を助けるのか」までを明確にし、互いの理解を深めるための指針としてまとめました。

レトリバは「言葉を扱う会社」であり、「言葉で組織をつくる会社」でもあります。

“わかりやすさ”とは、相手が納得し、共に動き出せるように伝えることだと思います。

一人ひとりが理解し、同じ方向へ歩み出せるようにすること――それが、私の考える経営の役割です。

「わかりやすさ」を顧客価値へ──プロダクトアウトから顧客中心の発想へ

── お話しいただいた「わかりやすさ」という考え方は、社外との関わりにも影響しているのでしょうか。

田口 まさにそのとおりです。

社内のコミュニケーションだけでなく、外部への発信やお客様との関係づくりにも「わかりやすさ」を重視しています。

事業の起こりからしてどうしてもプロダクトアウト(技術起点)に偏りがちな風土がありましたが、今はそこから顧客中心への転換を進めているところです。

「技術には自信があります」と伝えても、特定領域の専門家でない限り、その価値はなかなか伝わりません。一方で、「こういう課題を解決しました」「このテーマにこうアプローチしました」と事例で語ると、すぐ伝わります。

お客様の側でも「こういう時はレトリバに頼めばいいんだ」と判断できるようになる。

私たちはどうしても「どう売るか」という目線で考えがちですが、むしろ、「お客様から見て、どうすれば“レトリバに任せるのが一番いい”と思ってもらえるか」を起点に考える。

その視点で整理していくと、伝えるべきことの優先順位が自然と見えてきます。

組織を動かす──AI導入を成功に導く「期待駆動開発」

── 経営者はAI活用に積極的でも、現場はそうでもないというケースが多いようですが、このような状況でどのように導入を進めればいいのでしょうか。

田口 現場の考えを大切にしながら進めることが重要です。関係者のAIリテラシーが上がるにつれて参画が進むケースもあり、AI研修が打開策となる場合があります。一方で、現場は使いたいのにIT統制が強すぎてやりたいことできない、あるいは経営がAI領域に関心を持っていない、といった逆の構図もあります。

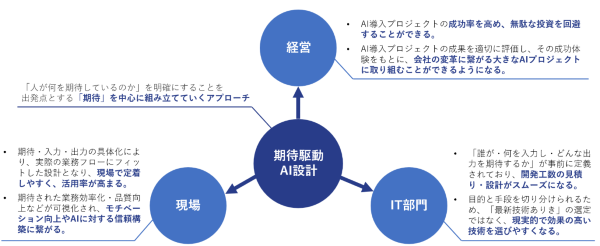

そうしたギャップを緩和するために、私たちは「期待駆動開発」を提案しています。

AI開発に関わる関係者の“期待の同期”を保ちながら進める手法で、現場・IT・経営といった異なる役割の部門が協調してプロジェクトを円滑に進めるための仕組みです。

── 「期待駆動開発」について詳しく教えてください。

田口 AIの出力は常に一定ではありません。この“揺らぎ”はAIの価値でもありますが、特性が誤解されると「何を期待しているのか」の認識がずれ、現場での活用が進まなくなります。

単純なバグ検知だけでは不十分で、「どんな出力をどのように良しとするか」をあらかじめ合意しておく必要があります。

実際、AIプロジェクトを始めても実運用に至るのは半数にも満たないとされ、その多くは技術精度だけでなく、関係者の期待が明確でなかったことに起因しています。だからこそ、プロジェクト初期の段階で関係者の期待をできる限り具体化し、経営・情シス・現場の三者で認識を合わせることが重要です。

その際に有効なのが、簡易的な試作品を使ったプロトタイピングです。

LLMの発展により、これまで以上に高速な試作が可能になりました。初期段階から実際に動くものを見せながら、AIの振る舞いに対する期待をすり合わせるプロセスを重ねていきます。

運用フェーズに入ってからも、期待の同期を維持する工夫が欠かせません。

AIプロジェクトを単発で終わらせず、関係者が継続的に期待を共有し合うことが、最終的な成功率を高める鍵になります。

エージェンティックAI時代の経営ビジョン──変化を捉え、IPOへ挑む

── エージェンティックAIの時代を見据えて、どのような経営ビジョンを描いているのか。そして、その中でIPOをどのように位置づけているのか教えてください。

田口 AIは、これから「エージェンティックAI」が主流になると考えています。日本で一番、企業のエージェンティックAI活用を成功に導ける会社になることが、当面のゴールです。

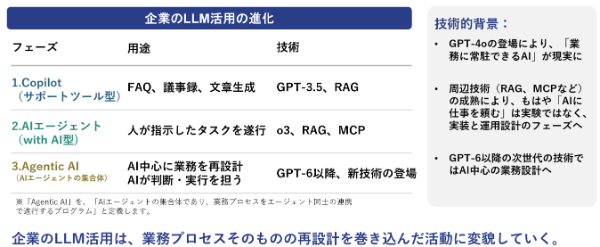

エージェンティックAIとは、複数のAIエージェントが協調し合いながら、一つの目的に向かって自律的に行動する仕組みを指します。

つまり、AIが単体で動くのではなく、役割や専門性を持ったエージェント同士が連携し、チームとして課題を解決していく概念です。

これまで主流だった“コパイロット型”は人の業務を支援する段階でしたが、現在はAIエージェントが人に代わって一部のタスクを遂行するフェーズに入りつつあります。さらにその先では、エージェント同士が協調・連携し、より複雑な目標達成を担うエージェンティックAIの時代へと発展していきます。

こうした変化が進むと、AIは単なるツールではなく、企業の業務プロセスの中に自然と組み込まれ、仕事の流れそのものを変えていく存在になっていくでしょう。

AI技術やLLMの性能、フレームワークの発展により、AIが複数の工程や役割を横断的に連携させ、一つのチームや部署のように動く仕組みが現れ始めています。

単一タスクを支援する段階から、プロジェクト全体の遂行、さらには事業目標の達成までを支える仕組みへと進化していくのです。

ただし、そのとき人の仕事がなくなるわけではありません。

AIをマネジメントし、目的や倫理、方向性を定義していくのは人の役割です。

人はAIと共に新しい創造の領域へシフトしていく。これがエージェンティックAI時代の本質的な変化です。

時代の変化を見据え、私たちはAIを企業の現場に安全かつ効果的に組み込む仕組みを提供していきます。

これらの取り組みを推進しながら、IPOの準備を進めています。

グロース市場の要件は年々厳しくなっていますが、市場から歓迎されるスピードで事業を成長させ、IPOとその後の発展を成功させていきたいと考えています。

── エージェンティックAIの時代における「人の仕事」は、どのように変わっていくとお考えですか?

田口 これから、仕事のあり方は大きく変わっていきます。けれど、それは仕事がなくなるということではありません。

人が担う役割や責任が少しずつ入れ替わり、まるで風景がゆっくりと塗り替わっていくように、新しい仕事が生まれていくのだと思います。

乗り物の世界で、馬車から自動車へと移り変わった時のような変化に近いと思います。

馬車の時代には、馬を育て、健康を管理し、御者が馬を操縦するスキルを磨く必要がありました。

それがエンジンによる自動車に置き換わったとき、人が担う仕事も根本から変わりました。

人は手綱の代わりにハンドルを握り、エンジンを開発・製造するようになりました。

産業の構造は変わり、求められる仕事も入れ替わっていくでしょう。

けれど、人が価値を生み出すという本質は変わりません。

時代が移り変わっても、私たちは常に新しい役割を見つけ出し、次の時代を支える力になっていく。

そうした人間の営みの延長線上に、AIと共に働く未来があるのだと思います。

企業もまた、その営みの中で新しい形へと生まれ変わろうとしています。

AIによって活動の根幹が変わりつつあるいま、求められているのは、技術の導入ではなく“人と組織がどう変化に向き合うか”という姿勢です。

この変化は、企業がビジネスの世界で勝つために不可欠であると同時に、働く一人ひとりが自分の力を発揮し続けるための大きな転換点でもあります。

私たちは、その変化のただ中で、企業と人の両方が可能性を広げていけるように、AI変革の現場に並走しながら、共に未来をつくっていきたいと考えています。

- 氏名

- 田口琢也(たぐち たくや)

- 社名

- 株式会社レトリバ

- 役職

- 代表取締役社長CEO