要旨

日本の女性活躍推進がいかに遅れているかということを顕著に示す国際比較データとしてよく提出される「年齢階層別女性労働力率のM字カーブ」データ。

このM字の谷底部分となるV字の谷の切り込みがかなり緩やかになってきた、という議論や、保育支援によって出産後の労働市場退出を減少させ、この谷を底上げしよう、という議論が一般的である。

しかし、M字カーブの底の解消だけが果たして女性活躍推進において私たちが本当に目指す姿、日本の人々の願いの到達点なのであろうか。

本稿では、複数のデータを検証することによって、日本の女性活躍の問題の本質を示し、その上で、より優先的に検討されるべき「女性活躍推進策」の視点を提示してみたい。

はじめに-年齢階層別女性労働力率M字カーブの国際比較

国際的に見て女性活躍に大きな問題を抱える日本。

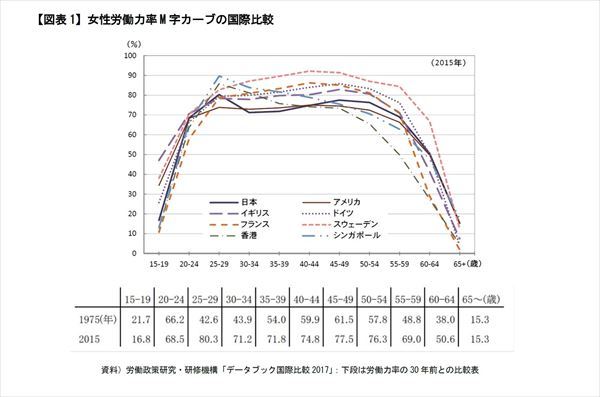

日本の女性活躍推進が国際的に見て非常に遅れているとして必ず提出されるデータが「年齢階層別女医労働力率のM字カーブ」の国際比較である(図表1)。

図表において、日本の年齢階層別の女性労働力率をつないだ線がM字のようになっているのが見て取れる。イギリス、フランス、スウェーデンなど出生率も高く、女性労働力率も高いことで知られている国では、労働力率カーブはM字にはなっておらず、20代後半から50代前半まで女性の労働力率が同程度の水準で推移している。

一方、日本は、20代後半から30代前半にかけて10ポイント近く労働力率が急落する。そして40代後半までは20代後半における水準近くまで回復してこない。

近年では、このM字カーブの底が高くなってきた(逆U時に近くなってきた)、さらなるM字カーブの解消を目指す、といった女性活躍推進策をよく見かける。

日本の労働力率M字カーブを出生率も女性労働力率も高いヨーロッパ先進諸国と同様としたい、というところであろう。

ここで余談であるが、アメリカは日本よりも各年齢層で女性労働力率が低い。

これはあまり日本における一般的な感覚には沿わないと思うが、アメリカは国の育児休業制度もなく、ある意味徹底した実力主義をとっている。ただし、日本とは異なり、新卒・終身雇用主義ではなく労働者の中途市場が大きいため、出産・子育てで一旦市場をでても再チャレンジの道は断たれない。

日本の身近な事例ではあるが、有名国立大学をでて海外留学もした女性が、夫の海外赴任と妊娠にむけた取組を両立させるために銀行を辞めたら、出産後の再就職市場では「元の給与の半額以下の年収400万でのオファーが来た」などという非実力主義社会ではない。

話は元にもどるが、日本における近年のM字カーブを解消する政策として、2017年6月に発表された国の「子育て安心プラン」(*1)をみても、6年間の保育園対策によって保育サポートを強化してM字カーブ解消を目指す、とある。

ただ、図表からもわかるようにM字カーブのV字のくびれは15年間も続いているので、この6年間の保育園対策だけでM字カーブが解消しえないことは、子育て経験のある身としては直感的にも感じるのであるが、その議論はまたの機会としたい。

------------------------------

(*1)2017年5月31日に国が公表した待機児童問題を柱とする子育て支援計画。

------------------------------

M字カーブが解消されることが女性活躍なのか

◆M字カーブのV部分の発生時期

最初に結論から述べると、M字カーブ解消だけ狙うなら、それは量的政策にとどまるだけになりかねないという危惧が生じる。1985年制定の男女雇用機会均等法(*2)から30年以上、1992年施行の育児休業法施行からも20年以上も経過しているが、いまだ解消されないM字カーブの本質は量的問題なのであろうか。

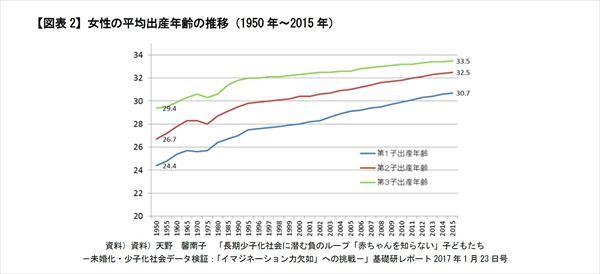

M字カーブが生じる理由として「出産を機とした労働市場からの退出」がよく挙げられる。 なぜそういえるかは、まず、女性の第1子から第3子の平均出産年齢データが示している。図表の通り、第1子から第3子までの平均出産年齢が30代前半にすべておさまっている(図表2)。

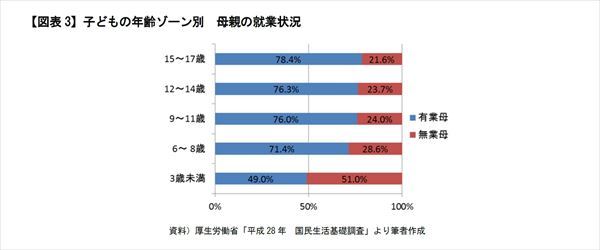

そして、次に母親の就業状況を示すデータが挙げられる(図表3)。

子どもが3歳未満では有業の母親が5割を切っていることがデータからは見て取れる。子どもが出来ることによって30代前半で労働市場からの退出が起こっているというのは確かなようである。そして、子どもが6歳を超えると母親の有業率が上がっているので、保育園政策が重視され、国の子育て安心プランでは、保育園増強化でM字カーブ解消がうたわれているのだろう。

しかし、女性活躍問題の本質が、6歳までの「小学校就学前の保育提供の問題」に本当にあるのだろうか。

------------------------------

(*2)正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」で1985年に制定され、翌86年4月より施行。

------------------------------

◆データで見る、日本の母親の就業トリック

前項では、子どもが6歳を超えると母親の有業率が上がることが示された。このデータ単体では、まるで「小学校就学前の時点での保育問題によって」女性活躍が妨げられているかに見える。

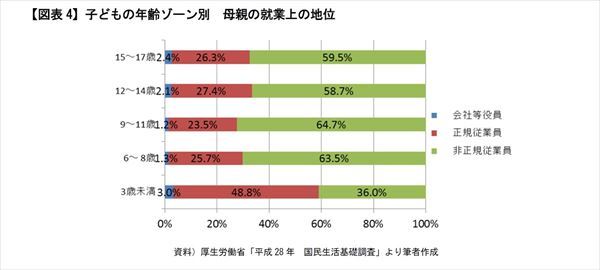

しかし、次の図表を参照されたい(図表4)。

図表3と4からは、

i 子どもが3歳未満までは無業だった母親が6歳以降、非正規として有業となる ii 子どもが3歳未満までは正規で有業だった母親が6歳以降、非正規へ転換する

という母親の子どもの就学を境とした一定の行動パターンの可能性をうかがい知ることが出来る。

3歳未満の子どもを持つ母親ではその5割が正規従業員であるのに対し、小学校就学以降の子をもつ母親では3割未満に減少し、6割以上が非正規(主にパートである)従業員となっている。図表2から、現状では、子どもが小学校就学以降、約20ポイント有業母割合が増加するものの、それは非正規雇用が主体であることを図表4によって知ることが出来る。

一旦子育てのために仕事をやめた場合は、女性は主に非正規として労働市場にもどる道筋しか主に開かれていないのである。もしくは、子どもが就学するあたりで非正規に転換せざるを得ない状況の発生可能性も指摘できる。

一見、母親の就業上の地位変更トリックによって、保育園さえ充実すれば「M字カーブは解消され、女性活躍はすすむ」は正当な議論に見える。しかし、一旦労働市場から子育てのために退出するという人生選択をやめさせて、年齢を問わず頭数をそろえることが目標であるだけの支援策ならば、それは真の女性活躍推進政策ではない。ダイバーシティを無視した、量的労働人口確保策に過ぎなくなってしまう。

保育園等を充実して労働市場から女性が出産を機に退出することがなくなれば、本当に日本は女性活躍推進国となるのだろうか。

女性の長期的な人材育成「後進国」

量的に労働市場に女性を送り込み、出産を機とした退職を防止し、非正規へ転換させない、という考え方だけで、真の女性活躍推進は進むのだろうか。

◆いまだ「後発開発途上国」とならぶ男女格差

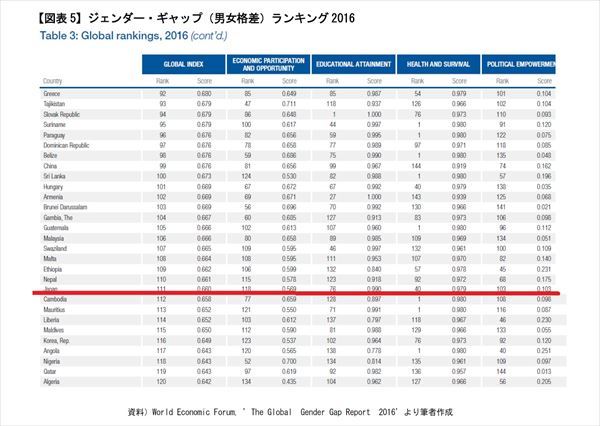

国際的に日本における男女格差を見てみると、2016年10月に世界経済フォーラムが公表したジェンダー・ギャップ指数(男女格差)ランキングでは(男女間格差がない順で)日本はなんと144か国中111位という、非常に低い順位(下位4分の1グループ)となっている。

ジェンダー・ギャップ指数で0.660という日本の値は、エチオピア(0.662)、ネパール(0.661)、カンボジア(0.658)の3国と横に並ぶ値となっている(図表5)。

そしてこの3国はいずれも経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)の定義において、「後発開発途上国」と定義されている国々である。日本のように経済先進国とされてきた国がいまだにこのような経済的には開発途上国とされる状況の国々と同等の女性活躍推進国であることを認識しておく必要がある。

図表からはなぜそのように下位なのかも知ることが出来る。全体順位は111位であるが、もっとも足をひっぱっているのは「経済への参加とその機会」の118位である。つまり女性が男性に比べて経済力をもっていない、またその機会も劣っている、と判定されているのである。

実は、「女性の労働力化」ランキングでは79位、「(同じ仕事の)賃金格差」ランキングでは58位とそこまで低位となっていない。そもそも日本には労働力率よりも、もっと深刻な問題があることが指摘されていることがわかる。

「収入格差」では100位、「司法・行政・民間の上級役職者」では113位、「専門・技術職」では101位、など日本が低位である理由となるランキング部門を数え上げればきりがないが、要は、労働市場における「量よりも質の問題」であるとの指摘を国際的には受けているのである。

「経済への参加とその機会」分野の118位(0.569)とは、同分野で同様の指数の0.56台の国を見てみるとチリ(0.565)、アンゴラ(0.565)となっている。

同調査で、識字率などの教育格差分野では多くの部門で世界1位の良好な水準を獲得している日本。

ということは、いかに女性の教育が「経済市場において大いなる無駄づかい」になっているかを示しているといえよう。

◆女性管理職はいらない?

結論から言えば、いまだ日本の女性活躍推進策は「仕事はやめないで、もてる能力に届かない仕事にどんどん就けるようにしましょう」といった掛け声にしかみえてこない。

実態は低給であったり、仕事の内容の成長・幅の拡大の可能性はゼロであったりしても、育児の傍ら、仕事時間や休日を調整可能な非正規社員を女性が選択する、就業転換マジックが働くことが、今まで見かけ上のM字カーブ緩和(V部分が緩やかになる)がみられるという議論の本当の姿であった。

子育て安心プランが6年間の保育についての話であり、その後の10年をどうするのか、という放課後問題と完全に一体化した上で「M字カーブ解消対策案」となっていないことも、いかに「女性の長期就業継続による能力開発」を考えていないかを示しているように見える。

「女性が就業を続けること」と、「能力開発が行われること」とは別の議論である。就業継続出来るようにしましょう、だけでは女性活躍推進とはいえないのである。

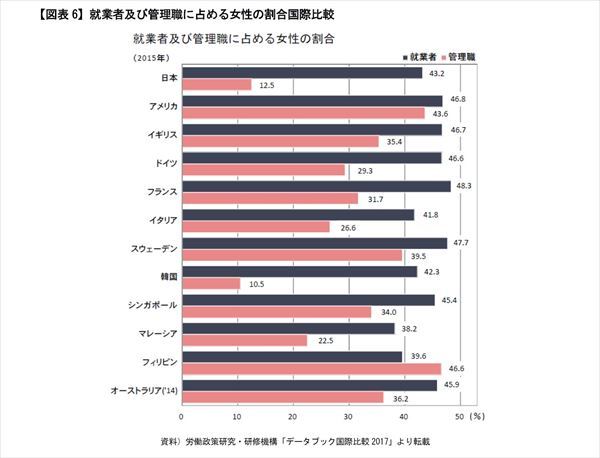

いかにこれまで長期に「世界トップクラスの女性の学力を仕事上で開花させる女性活躍推進がなされてこなかったか」を示す国際比較データがもう1つある(図表6)。

日本における女性管理職比率は韓国と並んでいまだ約1割であり、欧米との比較だけでなくアジアの中でも、女性の長期の人材育成が行われてこなかった姿をあらわしている。

このような状況では、量を増やしても「活躍」につながるかはやはり疑問符である。

おわりに・「一旦離職し、また働きたいニーズ」への対応

筆者は女性活躍推進が、男性の人手不足を補うために単に「伝統的な男性の働き方で女性が働くこと」といった「男性活躍の女性版」としての活躍であってはならないと考えている。このことは、当たり前のことのようで気がついていない方も多い視点である。

「あの男性より私の方がずっと勉強できるし体力もあるのに・・・」という女性向けの活躍が、真の女性活躍ではない。互いの性差を前提にして、互いが自らの能力を最大限に活性化できる労働市場作りが大切である。

質より量という潜在的な意識をもっているかにみえるM字カーブ解消策では、少なくとも、それは「女性のための」施策ではない。日本は、働く箱のあり方は変えずに数だけ足りないから補う、という発想を根本的に見直すべきではないだろうか。

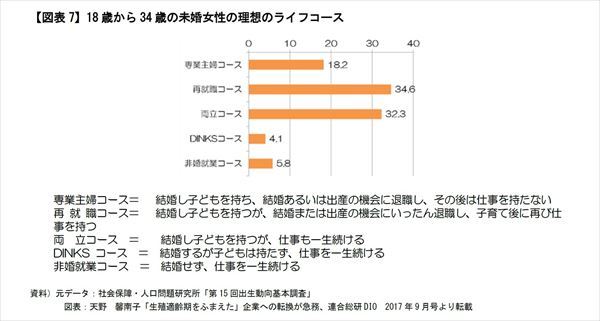

いまの若い未婚女性は「出産を機にやめたくない」と思っている人が過半数であろうか。実はそうではない(図表7)。したくないと思っているライフコースを次世代に上の世代の都合で押し付けることは、女性活躍の目指す姿ではないだろう。

若い世代の未婚女性において今もっとも理想として希望されている「仕事と家庭の場バランス」は、一旦会社を離れて再就職するコースである。子どもを持ちつつ働き続ける両立コースをわずかではあるが上回り、理想のコースの1位となっている。

そうであるならば、彼女たちが出産を機に一旦離職しても、その能力を十分に開花させる中途労働市場作りがまずは必要なのではないだろうか。

そうなると、中途市場・再雇用制度を確立・拡大する、ということになる。つまり、中途市場が不活性な日本において(図表3参照)、いくら保育支援を頑張っても、この未婚女性の理想のライフコース1位の「再就職コース」を志向する女性たちにはあまり響かない、ということになる。

今の量的解消策だけでは「両立コース」を「再就職コース」を希望する女性たちに強いることになりかねない。

そのような転職市場なき「両立コース」のみの応援ならば、それは今の若い女性たちの真のニーズに応えるものではなく、一律な生き方を提案しがちな日本の社会構造は何もかわらないだろう。

誰がための女性活躍推進か。

男女雇用機会均等法制定から約40年、時間の流れは当然、意識変化を伴って常に変化していくものである。

次世代を担う若い女性たちの「今のニーズ」を逃すことのない、時代にあった女性活躍推進策が提案されることを願ってやまない。

国も企業も今、舵取りをしなければならない。

長期にわたる少子化によって生み出された逆三角形の人口ピラミッドが示すように、若い世代がどんどん「人口マイノリティ化」している。多数決の中では、若者の声が軽視されがちな人口構造(少子化トラップ)が今ここにある。次世代を担う若者たちの声にこれまで以上に配慮することが、意欲あふれる日本の未来を創るために、最も必要なことなのではないだろうか。

【参考文献一覧】

- 労働政策研究・研修機構,「データブック国際比較2017」

- 厚生労働省.「平成28年 国民生活基礎調査」

- World Economic Forum, ’The Global Gender Gap Report 2016’

- 官邸ホームページ.「子育て安心プラン」2017年6月2日 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/taikijido/pdf/plan1.pdf

- 外務省ホームページ.「外交政策/経済/後発開発途上国」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ohrlls/ldc_teigi.html

- 国立社会保障・人口問題研究所(2015).「第15回出生動向基本調査」

- 天野 馨南子.“長期少子化社会に潜む負のループ「赤ちゃんを知らない」子どもたち-未婚化・少子化社会データ検証:「イマジネーション力欠如」への挑戦-” ニッセイ基礎研究所「基礎研レポート」2017年01月23日号

- 天野 馨南子, ”「生殖適齢期をふまえた」企業への転換が急務”, 連合総研DIO 2017年9月号

天野馨南子(あまのかなこ)

ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・長期少子化社会に潜む負のループ「赤ちゃんを知らない」子どもたち-未婚化・少子化社会データ検証:「イマジネーション力欠如」への挑戦-

・「専業母と兼業母の出生力」-少子化・女性活躍データ考察-女性労働力率M字カーブ解消はなぜ必要なのか

・データが示す「ニッポンの母の就業の現状」とその問題点-少子化社会・女性活躍データ再考:「働く母」の活躍の道はどのように開かれるのか-

・子どもの数と「世帯主の勤務先」-少子化社会データ再考・親の勤務先はどう影響するか-

・生涯未婚率と「持ち家」の関係性-少子化社会データ再考:「家」がもたらす意外な効果-