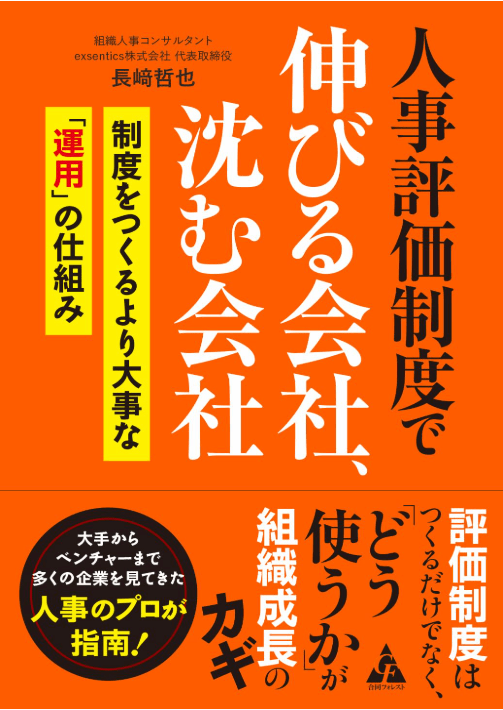

本記事は、長﨑 哲也氏の著書『人事評価制度で伸びる会社、沈む会社:制度をつくるより大事な「運用」の仕組み』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています。

なぜ、売上とコストの話だけになる?

社内の部課長クラスやマネジャーの話に聞き耳をたてると、どこの会社も売上とコストのことばかりです。もちろん、数字は会社経営に不可欠なものであり、重要な要素です。しかし、数字の前に語られるべきものがあってよいはずですが、そのような話はいっこうに語られません。

経営者は誰もが会社の未来を見据えて、さまざまな戦略を講じていると思います。商品・サービスだけでなく、品質、そして業務プロセスの効率化、広報・マーケティング戦略等々。このような施策の必要性を感じてはいるのでしょうが、それらについても、目標と達成基準、責任者を明確にすることを怠っているので、組織の末端に向かい伝言ゲームが繰り返されると、明確になっている売上とコストの話だけにすり替わっていくのです。

経営陣は目指したい未来像を表現しているものの、売上やコスト以外でビジョンを実現するために必要な指標と状態も合わせて、明確にしていないことが根本要因です。

売上やコスト等の数字はわかりやすいですし、面倒な議論も不要ですから、数字が下りてくると、それに向かって真面目に走り出します。不幸なのは、チームに所属する社員たちです。「この数字を達成する意味は?」という疑問を抱いても、その答えを返してくれる人は誰もいません。ただ、闇雲に走り続けることを強要されているのと同じです。

このような状態では、社会貢献への意識を重視する世代は、すぐにモチベーションを失い、転職を検討します。

また、経営者や経営陣がビジョン実現への活動の足を引っ張るケースもあります。たとえば、経営方針に合わせ部門やチームが目標を策定してまい進していても、社長自身が突然、別のプロジェクトを押しつけてきたり、経営陣がチームメンバーを別のプロジェクトを兼任させたりするのです。社長や経営陣が、組織の目標達成を蔑ろにしているわけです。

こうなると、統括する部課長やマネジャーも制御ができません。当初の目標はどこかに行き、最終的に「最低限の売上と利益」を達成しろという、丸め込まれた話になってしまうのです。このようなことが続くと、部課長クラスやメンバーは、経営陣のビジョン実現への本気度がないと判断します。加えて、次の目標設定時期にも、ビジョン実現を意識した目標を設定しても無駄だと考えるでしょう。

私がかかわったことのある会社の例を紹介しましょう。まさに経営者自身が社内のビジョンや目標達成を自ら破壊していました。期初には立派な経営方針の発表を行い、各部署の責任者が今期の目標を数字と共にコミットしていきます。そこから四半期が過ぎる頃になると、経営者自らが特命プロジェクトなるものを発足させ、各部署から要員を引き抜いていくのです。社長指示という名のもとに、各部署から社員がプロジェクトを兼任させられます。

その結果、各部署は当初の計画から大きな狂いが生じ、要員補充もままならず、諦めの境地で期末まで数字を積み上げることに全力を傾けます。可哀そうなのは引き抜かれた社員です。もとの業務とプロジェクトの掛け持ちで多忙を極め、残業の毎日となります。挙げ句の果て、追加プロジェクトは思うように進まず、当初の目標しか達成できなかったから…という理由で標準の評価に。社員たちは、諦めの気持ちで職場を去っていくことになります。

もちろん、売上とコストは会社経営において重要なテーマです。日本経済は失われた30年の間、マーケットが拡大することもなく、企業はいかに効率よく利益をあげるかということに躍起になっていました。

このような経営環境の中で数字重視の思考に陥っていくことは無理もありません。ただ、厳しい市場環境で生き残るためには、他社との差別化が求められる時代です。新たな付加価値の提供が必要な状況において、会社の目指すビジョンやミッションに立ち返り、なにをもって顧客や社会に貢献し、なにをもって事業の競争優位性を築いていくかを検討し、明確にすることは必須だといえます。組織を覆う売上やコスト管理等のみによる閉塞的な思考を打破するためには、経営者や経営陣がビジョンと組織の目標を明確に結びつける意味のある未来志向の意思表示が必要です。覚悟を示すために経営指標として明示し、意思表示を続ける必要があるのです。

exsentics株式会社 代表取締役

1971年兵庫県生まれ。大学卒業後、リクルートにアルバイト入社し、営業成績で全社トップに。その後人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。大阪・東海・首都圏でマネジャー・部長を歴任し、人材アセスメント、教育研修、組織開発、人事制度構築など幅広い領域の支援を行う。 退職後は独立し、2019年にexsentics株式会社を設立。現在は、大手からベンチャー企業まで多くの企業に対して制度の運用設計や管理職育成、組織風土改革など、人と組織に関わる実践的なコンサルティングを多数手がけている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 居酒屋の愚痴の多くは人の「評価」に関することだった!

- マネジメントの道具として機能していない人事評価制度

- なぜ、部課長クラスは売上とコストの話だけになる?

- 目標管理は4つの要素で決まる! デキる組織が重視する「変化」とは

- 人事評価制度に公正さを求め過ぎてはいけないわけ

- 人事評価が機能しない根本原因って? 目標管理を「マネジメント」に変える方法とは

- 人事評価が機能するための「人材育成会議」と評価プロセスの連動とは