本記事は、長﨑 哲也氏の著書『人事評価制度で伸びる会社、沈む会社:制度をつくるより大事な「運用」の仕組み』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています。

居酒屋の愚痴の多くは人の「評価」に関すること

数多くの企業コンサルティングを担当している身として、夜の居酒屋は世の中のサラリーマンの不満の要因を知り得る貴重な場所といえます。休日前となると、スーツ姿で楽しそうに杯を傾ける姿を微笑ましく眺めていますが、酒が進むにつれて、大抵は会社の愚痴大会が始まります。その愚痴の内容に耳を傾けると、なるほど…その会社の内情が手に取るようにわかります。

酒席の愚痴で圧倒的に多いのは人事評価に対する不満です。この不満をもう少し分化してみると、次のように大別できるでしょう。

- 評価の基準になる会社の期待がわからない

- 評価に対する自分自身の思いや行動事実が理解されているのかわからない

そして、興味深いことに、愚痴を漏らすのは会社の人事評価に不満を持ち、評価対象となる一般社員だけでなく、

- 管理職目前の第一線で活躍するプレーヤー

- 部課長クラスの管理職

といった、優秀で会社でも一目置かれるスター社員や、〝評価をする側〞である部課長クラスの管理職も多く含まれていることです。

たとえば、こんな人物像です。

「営業職で30歳前後。会社の中では稼ぎ頭として活躍している。しかし、毎年の人事評価で満足する報酬とポストに至っていない。評価についても自分自身は納得していない。会社の期待には応えているつもりだが、それが正しく評価されていないと悶々としている…」

これは非常にわかりやすい例です。よく見る光景であるが故に「会社だからこんなこともあるよ…」と諦めに近い心境で毎日を過ごしている人も多いかもしれません。しかし、昨今の日本企業を取り巻く環境はそれを許しません。人材が充足し、持続的な成長が見通せた時代ならば、人事評価に多少の不満を抱いても社員は歯を食い縛って働いてくれていたかもしれません。しかし、時代は大きく変わりました。

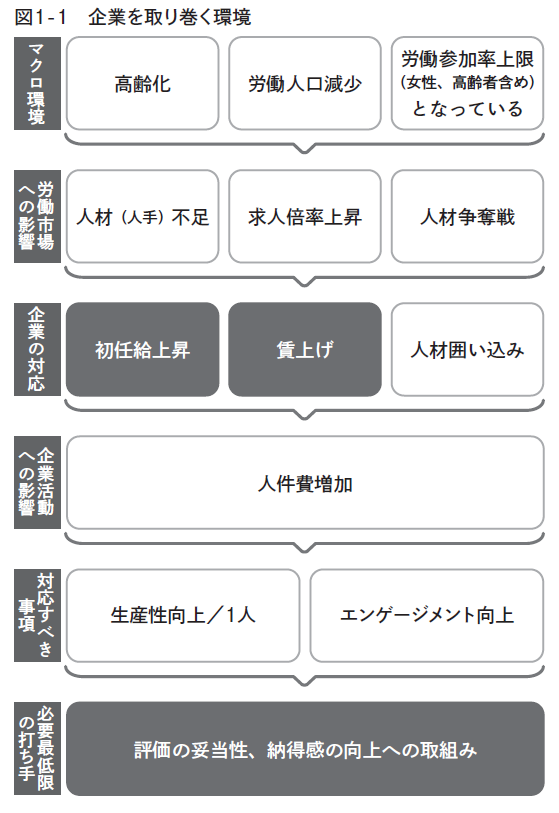

図1-1で示したように、日本は慢性的な人材(人手)不足の時代を迎え、どの会社、どの組織も喉から手が出るほど良い人が欲しい。しかし、採用したくても人が集まらない。若手を中心に優秀な社員ほど、会社への不満を抱き続けて長く働くという選択をとることはありませんし、売り手市場の人材市場では引き受け手となる企業も数多存在します。

そんな中、新しい人材の採用も難しく、さらに既存の社員の離職率が高まるとどうなるでしょう? 経営が困難になることは目に見えています。現に、帝国データバンクの調査によると2024年は人手不足による倒産が過去最多を記録しています。少子高齢化が進む日本において、この傾向は今後もますます拍車がかかると思われます。

就職・転職のための情報サイト「オープンワーク」(https://www.openwork.jp/)には口コミで、各会社の労働環境や平均年収、社員の評価スコアなどが書き込まれています。新卒や転職を検討する人たちがその情報を参考に会社を選定するわけです。

このような情報サイトは他にも多くあり、在職経験のある人たちの情報を頼りに、まさに大きな情報プラットフォームとして確立しているのです。会社側からすれば、このようなサイトに自社の状況を赤裸々に書き込まれることになります。人事評価や処遇も在職していた人からの生々しい情報として就職・転職希望者の目に触れることになるわけですから、悪い情報が蓄積されれば、新卒・転職希望者の選択肢から外れていくことになります。

このような社会情勢の中、トップが「たかが人事評価に不満を持つ社員など放っておけ」という経営姿勢のままであれば、その会社は衰退の一途を辿ることは間違いないでしょう。

だからこそ、たかが居酒屋の愚痴と思うことなかれ。この愚痴の中にも、大きなヒントが隠されているのです。

管理職を迷走させる旧態依然の評価運用

「人事評価に不満を持つ層に管理職が多い」という意味をどう捉えればよいでしょうか? 人事評価は一般的に上司となる管理職が部下を評価するものですが、実は評価する側の管理職も人事評価制度に振り回されている実態があるのです。

まず、世の中の部課長クラスの管理職の多くはプレイングマネジャーであることが挙げられます。管理職でありながら、自身も数字目標を持って走り回るプレーヤーの1人であるケースです。

理想論をいえば、日々の業務において部下の活動にしっかり目くばりをしながら、適宜アドバイスやフォローなどを行い、組織全体の目標達成に導くのが管理職の役割です。しかし、なかなかそのような形態になっていない企業も多いと思われます。

部下が何人いるかにもよりますが、プレイングマネジャーが自分の数字も追いかけながら、部下の動きを把握して管理したり、効果的にフォローアップしたりすることはなかなか難しいものです。そうなると、人事評価において上司と部下の関係性にも微妙なズレが生じます。

自分自身の日々の活動が上司にまともに見てもらえていないことは部下もわかっています。そんな状況で、一方的な人事面談において評価を行うとなっても、お互いに〝できていないことをわかっていながら〞会話を合わせる茶番に見えてくるわけです。

上司となる管理職も、そんな茶番を続けていてよいとは思っていません。しかし、会社の根本的な組織構造のあり方が変わらない限り、自身の役割が劇的に変化することはありません。管理職も全力で責任を果たそうと日々走り回っているのです。

また、評価決定のプロセスの透明性も管理職を振り回す要因のひとつです。部課長クラスにとって、評価の最終決定は社長や役員たちの聖域となっており、評価者である自身の意見が覆ることも多く、諦めに近い気持ちを抱いている人も多いのも事実です。

たとえば、一次評価者である上司がしっかりと部下の評価を行い、その報告を社長や役員へ送ります。すると、二次評価・最終評価で自身の下した評価にズレが生じてくるのです。その理由は日本企業の文化に根づいた旧態依然の人事制度運用の考え方やあり方にあるといっても過言ではありません。

社内の年齢構成などを鑑み、年功序列の昇格を維持しようと、評価結果に手心を加えられるケースが少なくないのです。一次評価者の知らないところで評価に手が加えられ、再度、上司に戻ってきます。その評価を部下に伝える一次評価者として、やりきれない気持ちになるのは当然でしょう。同時に、部下に対して評価の根拠となる明確な理由を説明することもできません。

たとえ、その理由を知っていても「俺の評価はこれなんだけど、社長以下役員の調整の結果、こうなった」と話すわけにはいきません。そんな矛盾をきたした人事評価プロセスや結果は部下のやる気を削ぎ、上司の諦めを引き起こす最大の原因となっているのです。

exsentics株式会社 代表取締役

1971年兵庫県生まれ。大学卒業後、リクルートにアルバイト入社し、営業成績で全社トップに。その後人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。大阪・東海・首都圏でマネジャー・部長を歴任し、人材アセスメント、教育研修、組織開発、人事制度構築など幅広い領域の支援を行う。 退職後は独立し、2019年にexsentics株式会社を設立。現在は、大手からベンチャー企業まで多くの企業に対して制度の運用設計や管理職育成、組織風土改革など、人と組織に関わる実践的なコンサルティングを多数手がけている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 居酒屋の愚痴の多くは人の「評価」に関することだった!

- マネジメントの道具として機能していない人事評価制度

- なぜ、部課長クラスは売上とコストの話だけになる?

- 目標管理は4つの要素で決まる! デキる組織が重視する「変化」とは

- 人事評価制度に公正さを求め過ぎてはいけないわけ

- 人事評価が機能しない根本原因って? 目標管理を「マネジメント」に変える方法とは

- 人事評価が機能するための「人材育成会議」と評価プロセスの連動とは