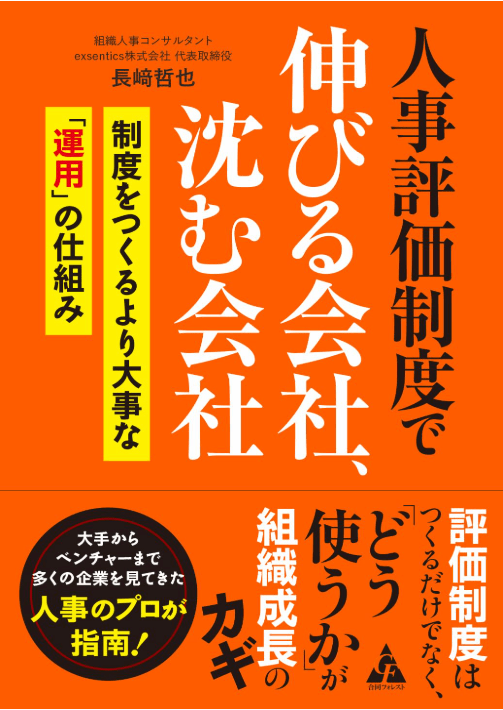

本記事は、長﨑 哲也氏の著書『人事評価制度で伸びる会社、沈む会社:制度をつくるより大事な「運用」の仕組み』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています。

人事評価制度に公正さを求め過ぎない

納得感のある人事評価制度とはいったいどのような仕組みなのでしょうか? その前に、皆さんに大切なことを伝えておきたいと思います。それは、人事評価制度において大切なのは、公正さを求めすぎないことです。

「いや、それはおかしいだろ?」という声が聞こえてきそうですね。それもそのはず。評価において公正さというのは絶対条件に近い存在です。逆に公正さが担保できずに人事評価制度が形骸化し、毎年の事務作業と化してしまったのではないか、と思われるのは不思議ではありません。

しかし、ここでいう「公正さ」とは、あくまで、ありたい会社を目指す上で、組織における評価制度の運用における公正さです。一般社会における公正さとは意味も解釈も異なります。実は、この言葉を捉え違えている方が多いのです。

人事評価制度が語られる際によく使われるキーワードは「納得感」「透明性」そして「公正性」です。私は支援させていただいている企業に対しては、まず「公正さを求め過ぎないでください」と伝えています。公正さという言葉を使うと、多くの方が日本国憲法のような法律の条文を想起し、その条文の中に記載されている内容のように、一般的な社会正義としての評価制度と捉えてしまうからです。

たとえば、憲法11条の中にある「基本的人権の尊重」は「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と記載されています。つまり、誰に対しても平等に与えられる権利であることを保証しているわけです。

しかし、会社の人事評価は社会生活を送る上で適用範囲が広い憲法でもなく、法律でもありません。評価というものは会社が社会に貢献し社員と共に発展、成長していくことにフォーカスした基準を定めるわけです。求める成果と行動も会社の基準であり、それ以上でもそれ以下でもありません。そのため、会社が求める成果と行動以外でいくら頑張っても、それは評価に値しません。

人事評価制度の見直しを検討している経営陣や人事部門の方々は、まずそのことを理解した上で、公正さを語らないとボタンの掛け違いが起こるだけです。会社の人事評価を広く遍あまねく求められる社会正義と混同し、法律的な解釈で公正さを捉えてしまうと、納得感のある人事評価制度からかけ離れていくことになります。

では、話を戻して人事評価制度における「納得感」とはなんでしょうか? 納得感とは評価基準とルールに基づいた、評価決定の際の根拠となる事実認定に対して生まれます。

私は、社内全体で納得感が生まれた先に公正さが担保されると考えています。公正という言葉を使ってしまうと、どうしても「こういう人が評価されるべきだ」という社員それぞれの既成概念にとらわれてしまうことになります。

わかりやすい言葉で置き換えると「正義」ですね。正義という概念は1人ひとりが持ち得ています。しかし、その正義の概念は十人十色であり、それぞれ異なります。Aさんにとっての正義はBさんにとっては若干考え方も異なり、視点も異なる。これは当然です。公正さも同じです。それぞれが一般社会で生活している中で、公正さの捉え方も異なります。

繰り返しますが、人事制度とは会社が定めた成果と行動に対する基準において評価を行うものです。「社会通念上、自分は頑張ったと認められてもおかしくない」といくら訴えても、会社の定めた基準に達していなければ、それは評価されないのは当たり前なのです。このように言葉で説明すると「そんなのは当たり前」と皆さんは納得されるかもしれませんが、多くの企業においては、この公正さという思考停止の言葉が乱用され、具体的な基準が骨抜きにされています。

会社の求める成果と行動への評価こそ、人事制度の根幹となります。極論を言うと、それ以外のことは、その社員がどんなに自身の頑張りを主張しようとも、評価してはならないのです。この前提となる認識がお互いにズレるから、人事評価制度に納得感が生まれないわけです。「納得感がない環境でも公正さは確保している」というのは、残念ながら都合のよい話にすぎないといえます。

exsentics株式会社 代表取締役

1971年兵庫県生まれ。大学卒業後、リクルートにアルバイト入社し、営業成績で全社トップに。その後人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。大阪・東海・首都圏でマネジャー・部長を歴任し、人材アセスメント、教育研修、組織開発、人事制度構築など幅広い領域の支援を行う。 退職後は独立し、2019年にexsentics株式会社を設立。現在は、大手からベンチャー企業まで多くの企業に対して制度の運用設計や管理職育成、組織風土改革など、人と組織に関わる実践的なコンサルティングを多数手がけている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 居酒屋の愚痴の多くは人の「評価」に関することだった!

- マネジメントの道具として機能していない人事評価制度

- なぜ、部課長クラスは売上とコストの話だけになる?

- 目標管理は4つの要素で決まる! デキる組織が重視する「変化」とは

- 人事評価制度に公正さを求め過ぎてはいけないわけ

- 人事評価が機能しない根本原因って? 目標管理を「マネジメント」に変える方法とは

- 人事評価が機能するための「人材育成会議」と評価プロセスの連動とは