本記事は、長﨑 哲也氏の著書『人事評価制度で伸びる会社、沈む会社:制度をつくるより大事な「運用」の仕組み』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています。

人材育成と評価プロセスの両輪を回す

なぜ、組織は人事評価を行うのでしょうか? 人事評価は昇給や昇進、賞与額を決定するための手続きでしょうか?

一部分では、それは正しいかもしれません。しかし、企業の社長や経営陣にとって人事評価はビジョン実現に向けての「未来の組織図」を策定し、それを具現化していくために不可欠な過程のひとつであるはずです。会社が成長していくためには、人材の効果的な配置が必要であり、会社の成長と共に人材の成長も求められます。

人事評価制度が会社全体でマネジメントプロセスとして機能しない要因は、この「未来の組織図」を基にした企業活動のひとつとして位置づけられていないことにあると私は考えています。

人事評価のプロセス構築の議論において外してはいけない視点は、「人材をどのように育成するか」です。この視点が抜け落ちると、処遇決定の単なる手続き論に終始してしまうことになり、結果、マネジメントプロセスとしての定着が困難になります。

この人材育成の視点から、評価プロセスをマネジメントプロセスとして定着させるために、「人材育成会議」を開催することを私は勧めています。前述したように、組織における人事評価の重要な視点として見落としていけないのは、会社の未来を担う人材をいかに育成していくことです。この視点を常に持ち続けるためにも、人材育成に連動した評価プロセスを構築すべきでしょう。

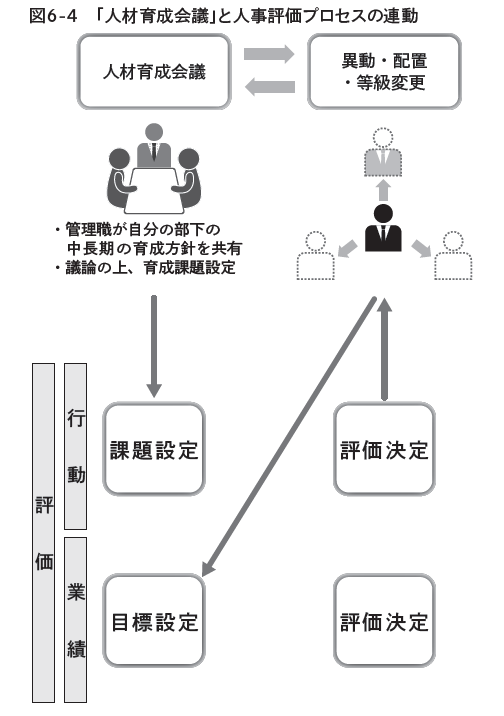

人材育成と人事評価プロセスの連動イメージを図6-4に示しました。「人材育成会議」は次年度の計画に基づいた人材配置を検討する時期に開催するのがベストでしょう。3月決算の企業であれば、1〜2月となります。

ここで、部長クラスであれば課長の育成や配置方針を説明し、社内で共有します。もちろん、課長クラスであれば部下となる課長候補についての説明となります。たとえば、部下の性格や望むキャリアから管理職に向いていないと判断すれば、プレーヤーとして力を発揮できる配置を検討します。逆に管理職として組織を任せられると判断すれば、その方針に基づいて組織編成を行います。

この会議を開催することで、人事評価の目的を明確にすることができるはずです。経営計画に基づいて組織がどのようなフォーメーションを組んでいくのか。そのための人事評価であり、人材の育成方針を社内全体で共有するのです。

「人材育成会議」は、前出の「評価調整会議」と同様に、部課長クラスの管理職としての資質を問う場にもなります。この会議で部下の育成方針や打ち手を明確に説明できない部課長は、「管理職失格」の烙印を押されることになります。

この会議の開催によって、人事評価が単なる事務作業として扱えないという布石を打てるだけでなく、管理職の見極めを行うと同時に、組織の中に「評価」と「育成」の連鎖を生み出すことができると私は考えています。まさに、評価プロセスを人材育成のツールとして効果的に活用することができるわけです。

exsentics株式会社 代表取締役

1971年兵庫県生まれ。大学卒業後、リクルートにアルバイト入社し、営業成績で全社トップに。その後人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。大阪・東海・首都圏でマネジャー・部長を歴任し、人材アセスメント、教育研修、組織開発、人事制度構築など幅広い領域の支援を行う。 退職後は独立し、2019年にexsentics株式会社を設立。現在は、大手からベンチャー企業まで多くの企業に対して制度の運用設計や管理職育成、組織風土改革など、人と組織に関わる実践的なコンサルティングを多数手がけている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。