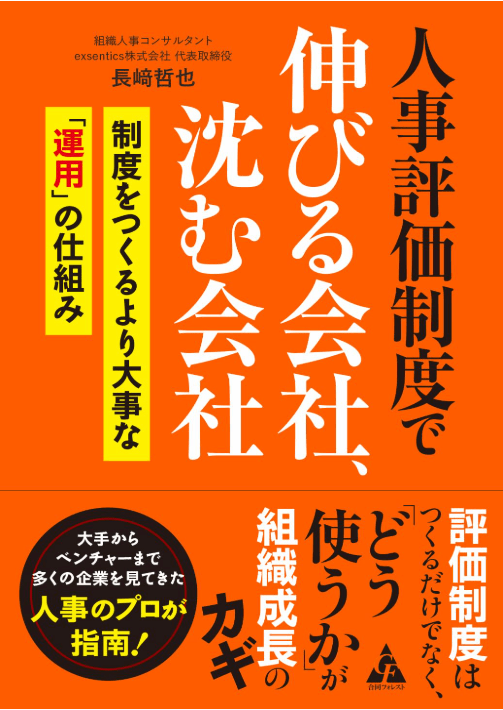

本記事は、長﨑 哲也氏の著書『人事評価制度で伸びる会社、沈む会社:制度をつくるより大事な「運用」の仕組み』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています。

マネジメントの道具として機能していない人事評価制度

会社100あれば100とおりの人事制度があるでしょう。細かい部分では異なりますが、組織における人事制度の基本構造は共通しています。

まず、等級制度を中心として、各等級の定義に基づいて評価基準が設けられます。評価基準は主に、「期待成果」と「期待行動」で構成され、それぞれの等級においてレベル差が生じます。

等級制度は1等級・2等級などいわゆる組織における役割に準じたものです。当然ですが、この等級に応じて評価基準の難易度も変わってきます。等級が上位になればなるほど、求められる成果と役割の難易度が高くなるのは当然です。

求められる成果と行動が明確になり、その達成状況と行動の発揮状況で評価をされる。言葉で説明するとシンプルでわかりやすい人事評価制度がなぜ機能しないのか? 前述の居酒屋での会話のように、なぜ社員の諦めを招き、管理職も矛盾に頭を抱えることになるのでしょうか?

その理由は、人事評価制度が日常のマネジメントの道具として使われず、処遇決定のための儀式として形骸化しているからです。人事評価制度の業績側面において主軸で扱われる目標管理制度は英語でManagement by Objectives (MBO)です。その名称のとおり、「目標によるマネジメント」となります。

私は多くの企業で人事評価制度の運用状態を目の当たりにしてきましたが、何よりも欠落しているのは、この目標によるマネジメントを実践すべき評価者の意識だと思っています。企業の業績は人の動きで大きく変わります。

その中でも、評価者である管理職の働きぶりは、組織に大きな影響を及ぼします。そんなことは経営者であれば、今の時代であればよく理解しているはずです。しかし、わかっていても人事評価制度をマネジメントシステムとして位置づけておらず、評価者である管理職に要望せず、運用していない組織が非常に多いわけです。

マネジメントシステムは組織が目標や方針を定め、その達成に向けてあらゆるリソースをやりくりしていくことです。その際、PDCAサイクルを回しながら、課題の改善を繰り返します。ISO認証を取得している企業であれば、その概念と仕組みはよく理解しているでしょう。

そこで、自社の人事評価を改めて見つめてもらいたいと思います。果たして、あなたの会社の人事評価制度はマネジメントシステム、もしくは、日常のマネジメントの道具として運用されているでしょうか? この問いに自信を持ってイエスと答えられる読者の方々は少ないかもしれません。

では、人事評価制度がマネジメントシステムとして機能しないのはなぜでしょうか? それは、企業、特に経営陣において「人の管理」に関する考え方が、人事評価制度を変更してもまったく変わっていないことが想像以上に根深いからだと私は考えています。

言い換えると、「人の問題に関しては曖昧さを残し、できるだけ悪いようにはしたくない、自分が悪者になりたくない」という日本人特有の性質が如実に人事評価制度に表れているからです。

成果主義の人事制度を進めるならば、毎回の評価を決定する場面では「人や人材として尊重する」ということと「期待成果や期待行動の発揮度」は分けて評価をし、処遇に反映しなければなりません。

会社は多様な世代が集い、階層的な組織構造で運営されているケースが多いと思います。各階層と期待成果や期待役割に基づく等級が対応し、それらの基準のもと各社員を評価していけば、期待する成果を残し、期待する行動を発揮した場合は高い評価を受けられるわけですから、等級の変更と報酬の2つの視点においても大きな齟齬は生まれないはずです。しかし、ここに齟齬が生じるから納得感を抱かない社員が増えるのです。

齟齬が起きる原因をトレースしてみると、いわゆる事業成長と人口増加を前提とした人材管理の考え方に辿り着きます。

「数字はイマイチだけであいつは頑張ってるからなぁ」

「さすがにこの年齢で昇進させるのはどうかなぁ」

「年齢的に○○さんにはこのポジションのままでいてもらわないとなぁ」

評価基準に従って、評価結果を決定するならば、このような検討・調整行為は不要です。しかし、人事評価や人材管理の根底の考え方が、成果主義の考え方になっていなければ、こんな手心を評価決定者が加えることが頻繁に起こります。

もちろん、人事評価制度としてまともな運用ではありません。しかし、こんな行為は多くの企業で頻繁に行われています。「人」そのものを尊重する姿勢と「成果や仕事ぶり」に対する評価を混同しているからです。

部課長クラスの人間がどんなに頑張って部下を評価しても、こんな「神の手」による采配で評価がひっくり返る―社員も管理職もしらけるのは当然でしょう。何より問題なのは、こんな制度運用を暗黙の了解で認めているのは、社長や役員などということです。それは、自分たちの影響力を行使できなくなるからです。

exsentics株式会社 代表取締役

1971年兵庫県生まれ。大学卒業後、リクルートにアルバイト入社し、営業成績で全社トップに。その後人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。大阪・東海・首都圏でマネジャー・部長を歴任し、人材アセスメント、教育研修、組織開発、人事制度構築など幅広い領域の支援を行う。 退職後は独立し、2019年にexsentics株式会社を設立。現在は、大手からベンチャー企業まで多くの企業に対して制度の運用設計や管理職育成、組織風土改革など、人と組織に関わる実践的なコンサルティングを多数手がけている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 居酒屋の愚痴の多くは人の「評価」に関することだった!

- マネジメントの道具として機能していない人事評価制度

- なぜ、部課長クラスは売上とコストの話だけになる?

- 目標管理は4つの要素で決まる! デキる組織が重視する「変化」とは

- 人事評価制度に公正さを求め過ぎてはいけないわけ

- 人事評価が機能しない根本原因って? 目標管理を「マネジメント」に変える方法とは

- 人事評価が機能するための「人材育成会議」と評価プロセスの連動とは