本記事は、長﨑 哲也氏の著書『人事評価制度で伸びる会社、沈む会社:制度をつくるより大事な「運用」の仕組み』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています。

「評価運用=マネジメント」という認識へ

多くの企業において、人事評価制度が機能しない最大の理由はマネジメントシステムとして運用されていないことにあります。日常業務に付加される業務と認識されており、とても残念です。このことはすでに述べてきましたが、本章においても大切な要素ですので、より詳細に説明したいと思います。そこで改めて、目標管理について考えていきます。

目標管理は英語で「Management by Objectives(MBO)」の名称です。この名称を見れば一目瞭然ですが、つまり「目標によるマネジメント」を意味するのです。日本語的に「管理」となっていると、意味がぼやけてしまいますが、会社経営からしたらマネジメントのほうが伝わりやすいでしょう。

マネジメントであるならば、当たり前の話ですが、しっかりと目的に向かって運用が適切にされているかの検証は不可欠です。事業推進そのものとして扱えばよいわけです。

ところが、目標管理の実態はマネジメントとして扱われていないのです。これは前章まで説明してきたとおり、社長や経営陣のご都合主義、社内文化など事情は各社さまざまでしょう。

結局、多くの企業の人事評価制度は昇格や昇級の決め事だけを扱う都合のよいツールと化しています。目標管理においても、達成の可否が問題ではなく、目標を作成し、上司に提出することが重要になるわけです。上司も提出された目標の確認もろくにしません。そうなると、目標管理は半年、年に1回の定期的な事務作業と同じ扱いです。

このような状況下において、目標管理自体が無駄であるし、不要なのではないかと考える向きもあります。しかし、それは的外れの議論です。冒頭から述べてきたように、今の時代の人事制度運用は30〜40年前の常識が通用しません。かつての日本企業のように、若手社員は多少我慢しても、将来的には年功序列で役職も報酬も上がっていく…などという時代は過ぎ去っています。

社員が透明性のある評価を会社に求める中で、納得感のある指標のベースとなるのが期待成果を明確にした上での目標管理であり、その運用が会社の未来を左右するといっても過言ではありません。この「運用の納得感」次第で、社員のエンゲージメントが高まったり、もしくは低まった結果、最悪は退職したりするからです。

目標がチェックされていない

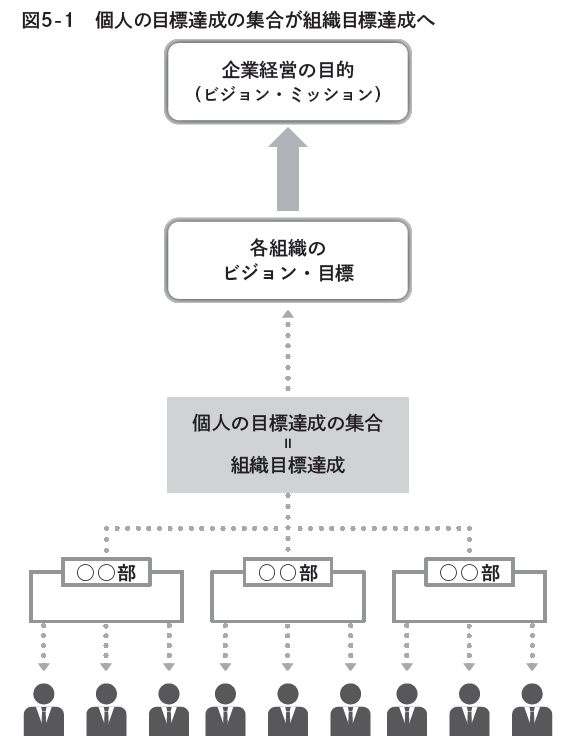

多くの企業の目標管理の運用実態をつぶさに見ていると、最大の問題点は「目標と達成基準がまともにチェックされていない」という点です。目標管理について重要なのは、組織内の各個人の役割別に割り当てられ、その目標と達成基準の総和が、組織の目標達成に必要十分なのか、という視点です。このチェックが機能していないわけです。

目標は次のような連鎖で設定されます。

会社の目標 → 部署・部門の目標 → 各個人の目標

当然ですが、会社の目指す姿があり、その目標達成のために各部署・部門でそれぞれの達成すべき目標が設定されます。そして、各部署・部門に所属する各個人の業績目標が振り分けられていく流れです。

このように、目標というものは、会社の目標からブレイクダウンを繰り返していきます。会社からしたら、各部署・部門がそれぞれ目標を達成していくことが大事なわけです。そして、各部署・部門からすると、そこに所属する各個人の活動が業績目標達成の鍵を握るのです(図5-1)。

その連鎖の流れを理解していれば、社長や経営陣は各部署・部門の業績目標をつぶさに確認するのは当然のことでしょう。そこを怠れば、会社の存続が危うくなります。同じように、各部署・部門の管理職やマネジャーも、所属する各個人の業績目標の積み重ねが目標達成につながるわけですから、最重要事項として扱われるのは必然かと思います。

しかし、現実はそうなっていません。先に紹介した目標のブレイクダウンをしっかりチェックできていないのです。このチェックができていないという問題の根本原因は、会社によってさまざまでしょう。

たとえば、会社の目標自体を管理職やマネジャーが明確に理解していないこともあるでしょう。また、管理職やマネジャーが、会社の目標を理解し、自身の部署・部門の目標も知りながら、あえて期待成果の割り当て・配分という部下のマネジメントを放棄しているケースもあるかと思います。

いずれにせよ、目標をチェック・修正・合意できていないという実態が、目標管理による業績評価制度をマネジメントシステムとしての役割から放棄させ、毎年恒例の事務作業に変容させていることは間違いない事実です。

exsentics株式会社 代表取締役

1971年兵庫県生まれ。大学卒業後、リクルートにアルバイト入社し、営業成績で全社トップに。その後人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。大阪・東海・首都圏でマネジャー・部長を歴任し、人材アセスメント、教育研修、組織開発、人事制度構築など幅広い領域の支援を行う。 退職後は独立し、2019年にexsentics株式会社を設立。現在は、大手からベンチャー企業まで多くの企業に対して制度の運用設計や管理職育成、組織風土改革など、人と組織に関わる実践的なコンサルティングを多数手がけている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。