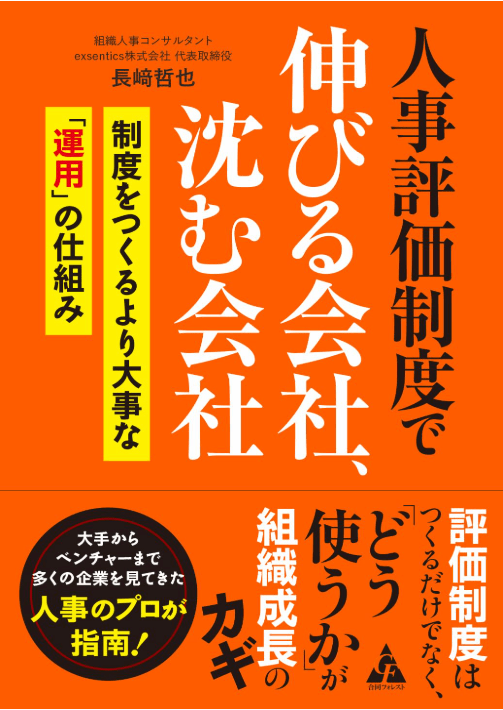

本記事は、長﨑 哲也氏の著書『人事評価制度で伸びる会社、沈む会社:制度をつくるより大事な「運用」の仕組み』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています。

結局、目標がよくわからない…

愚痴の矛先の多くは、自分の評価への納得感についてです。なぜ、当事者が矛盾を感じる人事評価が横行するのでしょうか。

私は、そもそも社員自身が目標を重要視していないのではないかと思っています。上司と部下は、毎年、目標管理シートを作成し、内容についても面談を行っているでしょう。しかし、その状況でお互いの認識が合致しないというのは、何かがかみ合っていないわけです。そのかみ合っていない原因があるはずです。

その原因のひとつは目標が曖昧という現象です。言い換えると「ゴールがわからない」ということ。自分は何を目指しているのかがわからないわけです。フルマラソンには42.195㎞という明確なゴールラインが存在します。突然、20㎞になるわけでもないですし、100㎞になることもありません。しかし、会社における社員の目標は、ゴールの変更が頻繁に行われている不思議な世界にあるともいえます。

自分は42.195㎞だと思って走っていたが、上司から「実は80㎞だった」と告げられるのが期末の評価面談だったりします。「いやいや、そんなわけないでしょう」と当然、反論します。ところが、上司は「とりあえず走ってくれと伝えていたわけだから、お互い誤解があったようだね」と丸め込みます。何だか腑に落ちない着地となるわけですが、確かに目標自体にどこまで走れとは記載されていません。

「いや、そんなことはありえない」と思われる方は、ぜひ実際に自社の目標について改めて眺めてもらいたいのです。目標は具体化されているでしょうか? いつでもゴールラインを動かすことのできる目標になっていないでしょうか?

曖昧な「目標」の正体

組織において目標が正しく機能するためには、何が必要なのでしょうか。それは、目標の本質を正しく理解することだと私は思っています。では、そもそも目標とはなんでしょうか?

先ほど説明したように目標は評価における「業績」領域に紐づくものです。この業績がどうなるのか? という部分が明確になっていなければならないわけです。

わかりやすく言うと、「目標設定時とどう変化するの?」ということです。当たり前ですが、目標を設定するということは、そこに到達するまでに現状が変化していくわけです。顧客数がどう変化するのか? 顧客満足度がどう変化するのか? 生産能力がどう変化するのか? すべての変化が結果となって表れます。この変化が明確になっていなければ、それは目標とは言い難いのです。

ここで、皆さんの会社における目標にはこの変化が明確に記載しているかを確認してみてください。変化することではなく、「やること」になっていませんか? 抽象的で曖昧な表現になっていると、先ほど紹介したようにゴールラインが動き続ける目標といえます。これでは、この変化が明確ではありません。

目標においては次の4つの要素が簡潔に説明されている必要があります。

①何を?(どうするのか?)

②いつまでに?

③達成基準(達成の内容や基準)

④どのような計画で達成するか?

大切なのは「何がどう変化するのか?」という点です。それを踏まえると、①〜③が極めて重要であることはわかると思います。しかし、多くの会社の目標はこのような構造にはなっていません。何をするのかが曖昧だけでなく、期限も達成基準も抽象的。それでいて、なんとなく目標のように見えるのは、④について色々と作文してしまうからです。④は目標において補足的な位置づけです。繰り返しますが、重要なのは①〜③の項目です。逆にいえば、この項目をしっかり押さえていれば、④はスルーしてもよいのです。

しかし、多くの企業では④の「どのように」という部分を重要視します。上司たちもここを念入りに確認しています。無駄とは言いませんが、目標管理においては主客転倒です。この大きな誤解に誰も気づかず、目標が設定されてしまうことが人事評価における不幸の連鎖を生み出していると言っても過言ではありません。多くの企業は、目標について認識を改めるべきでしょう。

目標に向かって進む際に大切なのはゴール地点であり、そして、それにより何がどう変わるかという点です。極論をいえば、変化による結果だけにフォーカスすれば、手段や方法はどうでもよいのです。どうでもよいは言い過ぎかもしれませんが、そこが業績評価における重要ポイントではないということは理解してもらえると思います。しかし、多くの目標は「自分自身がどうやるか」という点が多くを占めてしまっています。

たとえば、「1年間で現状○○の顧客数を△△まで増やす」という目標はわかりやすいでしょう。達成基準についてはそれぞれだと思いますが、現状を起点にして、最終的にはどう変化するのか(ビフォーとアフター)が一目瞭然です。

目標は、ビフォーからアフターへの変化が端的に記されていなければ意味がありません。しかし、この目標の大半の部分を「何をするのか」が占めると、とたんに曖昧なものとなります。

「現状のAサービスの顧客数は○○です。まず、既存顧客のさらなる深耕と新規顧客の開拓の両面に力を入れていきたいと思います。既存顧客の深耕については○○○○に力を入れ、新規顧客の開拓は企業の○○分野での導入が円滑に進むと思います。第1四半期では新規顧客の開拓において○○社へのアプローチを行い、第2四半期以降はその数を維持しながら既存顧客の深耕を進めていきます」

なんとなくそれなりの目標の要約に見えます。しかし、目標と達成基準としての中身がスカスカです。目標管理をしっかり運用している会社の上司なら、こんなスカスカの目標を部下が作成してきたら一発で差し戻すはずです。しかし、こんな目標でも目標だと信じ込んで運用している会社が非常に多いのです。

この目標の最大の問題点は変化(ビフォーとアフター)がわからない点です。その結果、達成基準もわかりません。単に「頑張ります」と記載しているのとたいして変わりはないのです。

exsentics株式会社 代表取締役

1971年兵庫県生まれ。大学卒業後、リクルートにアルバイト入社し、営業成績で全社トップに。その後人事測定研究所(現リクルートマネジメントソリューションズ)に入社。大阪・東海・首都圏でマネジャー・部長を歴任し、人材アセスメント、教育研修、組織開発、人事制度構築など幅広い領域の支援を行う。 退職後は独立し、2019年にexsentics株式会社を設立。現在は、大手からベンチャー企業まで多くの企業に対して制度の運用設計や管理職育成、組織風土改革など、人と組織に関わる実践的なコンサルティングを多数手がけている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 居酒屋の愚痴の多くは人の「評価」に関することだった!

- マネジメントの道具として機能していない人事評価制度

- なぜ、部課長クラスは売上とコストの話だけになる?

- 目標管理は4つの要素で決まる! デキる組織が重視する「変化」とは

- 人事評価制度に公正さを求め過ぎてはいけないわけ

- 人事評価が機能しない根本原因って? 目標管理を「マネジメント」に変える方法とは

- 人事評価が機能するための「人材育成会議」と評価プロセスの連動とは