景気回復でもボーナスが十分に増えないのは何故だろうか。企業業績が良くなっても、賞与は総額として増えていない。給与所得者の階層別の変化から調べると、年収700~1,500 万円の中堅所得者が過去10 年間で減った効果が大きい。景気が良くなっても、中堅層は増えにくく、賞与もそれに応じて伸び悩む。日本的雇用のシステムには、経済危機の後で、賃金を大きく戻していく作用が乏しい性質がある。

2009 年を大底に回復するボーナス

企業業績が良くなっても、ボーナス(賞与)は増えにくい。7 月11 日の拙稿「不十分なボーナス還元の理由」に続いて、この点にこだわってみた。景気が良くなっても、月例給与はすぐに増えないから、私たちはより柔軟に賞与が増えることを期待する。そして、多くの人が景気連動で賞与が増えていると信じている。筆者は、逆に賞与が景気連動で増えにくくなっていることが、景気実感を弱めている原因とみている。

本稿では、国税庁「民間給与実態統計」の時系列データを調べることで実態に迫りたいと考えている。この統計は、従業員数1 人の事業所から5000 人以上の大事業所を対象にしているので、カバレッジは他の賃金統計※よりも広いことが強みだ。反面、直近値が2015 年遅く速報性がないデメリットもある。

※厚生労働省「毎月勤労統計」は、常時5人以上の事業所であり、カバレッジは相対的に狭い。

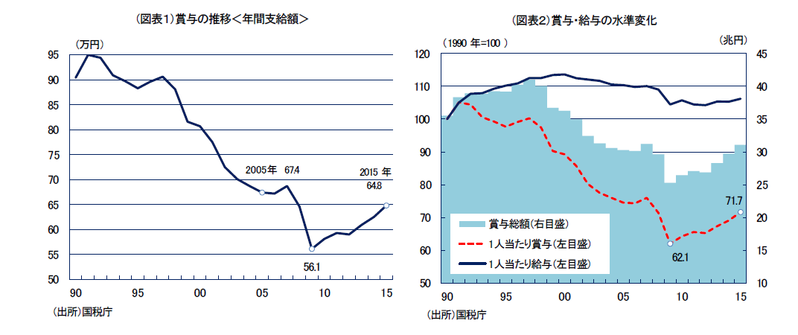

過去、1990 年から2015 年までの給与所得者(1年以上の勤務者)1人当たりの賞与は、2009 年まで下がり続けたが、2010~2015 年は回復している(図表1)。もっとも、その回復ペースは鈍く、まだ10 年前(2005 年)を2015 年は上回っていない。

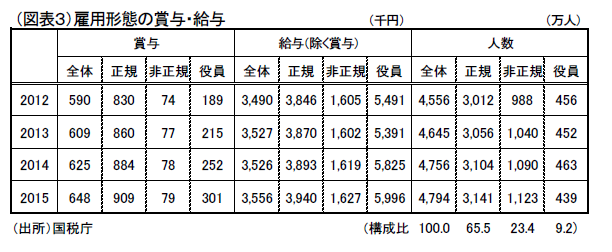

過去からの賞与の減少を振り返ると、月例給与に比べて低下ペースが速く、最近でもピーク時(1991 年)から3割以上も減少してしまっている(図表2)。1 人当たり賞与に、給与所有者数を掛けた賞与総額でみても、2015 年は31.0 兆円とピーク時(1997 年、41.0 兆円)から大きく落ち込んでいる。企業の業績改善が賞与で還元されるというチャネルは弱体化したままである。

中堅所有層の減少

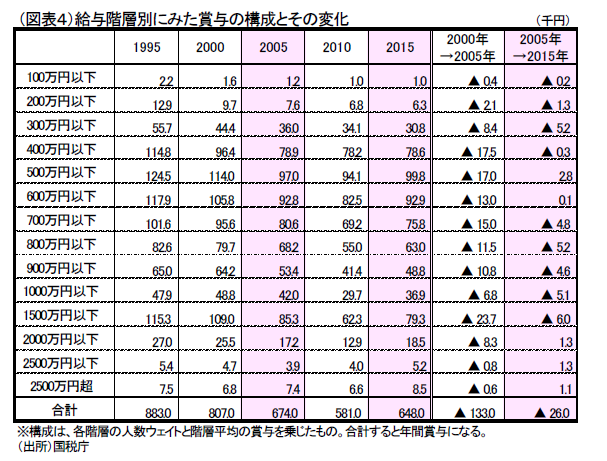

賞与が長期不況で大きく切り下がり、リーマンショック後も回復が鈍い理由は何であろうか。直感的には、賞与を受け取らない非正規労働者が増えたことだと考えられる。民間給与実態調査では、ここ数年は雇用形態別の区分を設けて給与分布を調べているが、過去の長期時系列データはない。類推すると、非正規化の影響はそれほど大きくはない。従業員1~4人の事業所を含めると、非正規比率は23.4%(2015 年)まで下がる(図表3)。しかも、非正規労働者はほとんど賞与を受け取っておらず、むしろ役員の賞与の変化の方が相対的に影響が大きい。役員といっても、大企業(資本金10 億円以上)の割合はごく少ない(2015 年5.8%)。役員の大部分は中小企業の役員であり、彼らは年間30 万円前後しか賞与を受け取っていない。趨勢として中小企業が弱体化していることが、中小企業を通じて役員賞与が増えるというチャネルを細くしたということは言える。

問題の中核は、正規労働者の賞与の変化の中にある。2015 年の賞与(雇用形態の合計)64.8 万円と、その10 年前の賞与67.4 万円の変化を、年収階層別に調べてみた(図表4)。10 年間に賞与が▲2.6 万円減ったのはどの年収階層のマイナス寄与が大きかったのかを調べると、年収700~1,500万円のところの下押しが大きかった。これは、中堅所得層の人数が2005~2015 年にかけて大きく減少した効果である。

もう少し前まで調べると、2000~2005 年は中堅所得層も減り方は大きいが、この期間では年収300~600 万円の階層のマイナス寄与も目立つ。ここには非正規化によって、この階層で賞与をもらわない人が増えた効果であろう。同じく、1995~2000 年でも非正規化による賞与減は目立っている。まとめると、1995~2005 年は非正規化が相対的に大きかったが、2000~2015 年は中堅所得層の下押しがより強まったことがわかる。

賃金が増えない構造

中堅層がいなくなった理由としては、2006~2009 年にかけて団塊世代がリタイア、あるいは再雇用扱いになったことが考えられる。しかし、データをみると、それだけではないことがわかる。年収700~1,500 万円の給与所得者は、平均年齢が45~51 歳(平均勤続年数17~22 年)の人々である。彼らの入社年を逆算すると、1986~1992 年である。いわゆるバブル入社組である。多くの人は、バブル入社組は、その後の世代よりも恵まれていると信じているが、2005 年に45~51 歳だった人々(1976~1982 年入社)に比べると、得られている年収は下がっている。

これは、90 年代後半、2000 年代前半、そしてリーマンショック後に給与カットが行われたり、定期昇給が停止したことが原因だろう。月例給与水準が下がるので、賞与も減ってしまう。

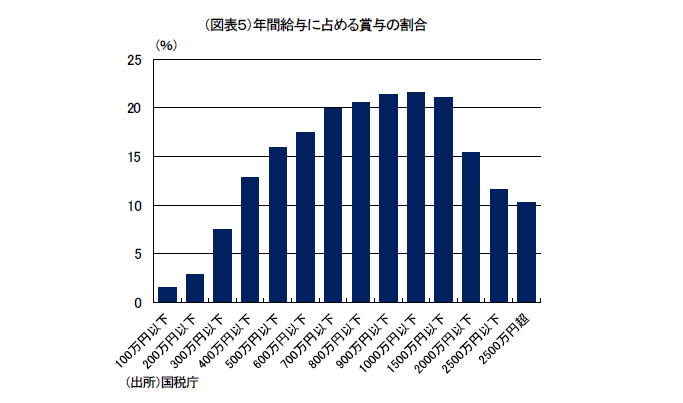

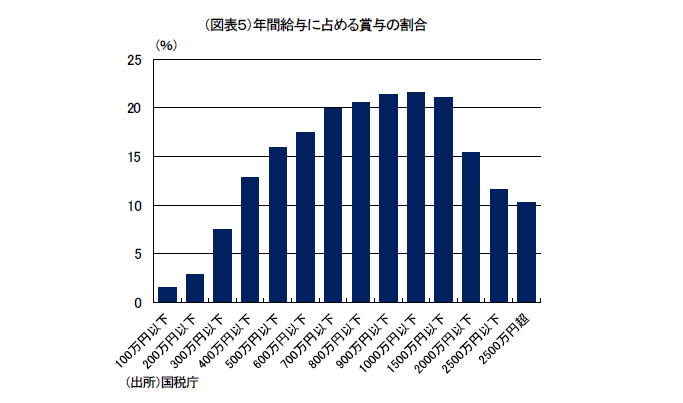

年代別に、年収から賞与として支払われる割合が20%前後と高いのが、まさに700~1,500 万円の人々である(図表5)。こうしたボリュームゾーンが長期不況によって昇給が遅らされたことで、この10 年間の賞与減少は起こっている。

では、リーマンショック後の2011 年頃から賞与の増加ペースが鈍いのは何故だろうか。1 人当たり生産性は、リーマンショックで大きく落ち込んだ後、2014 年以降は2000 年代の水準を超えている。つまり、2014 年以降は、労働分配率が大きく下がったことが示唆される。この時期は、ベースアップがそれなりの伸びをみせた期間だから、結果的にベースアップ率が鈍かったことになる。表現を変えると、ベースアップは過去の40・50 歳代がもらっていた年収水準を最近の同世代が回復させるのに十分な力を持っていなかったと言える。

このことは、経済が危機に直面すると、賃金が大きく切り下がるが、平時に戻っても賃金は段階的にしか増えていかないメカニズムがあると言える。多くの識者は、金融危機やリーマンショックがやってきて「日本的雇用が崩れた」と言っていた。しかし、厳密に考えるとそれは間違いであり、変容という方が正しい。昔の石油危機の時代から日本的雇用は、雇用数量よりも賃金調整を選んできた。雇用調整は90 年代後半から行われたが、やはり賃金調整はもっと広範囲に行われた。日本的雇用は、90 年代後半から非正規労働というバッファーを持って、正規労働の雇用調整を最小限に止めたのである。

日本的雇用が崩壊していないことは、リーマンショックの回復期に賃金が少しずつしか上昇しなかったことに表れている。集団主義的な日本企業は、一旦落ち込んだ給与を、賞与を通じて一気に元の水準に戻すようなことはせず、定期昇給やベースアップといった既存のルールに基づいて、ゆっくりと給与水準を時間をかけて戻す行動を採った。なぜならば、リーマンショックで大きな雇用調整圧力を受けたので、将来も雇用調整を避けたいという思いが企業に強かったのだろう。企業は、すぐには賃金を戻さずに雇用維持のためのバッファーを収益の中に確保したいと考えたのである。

リーマンショック後、賃金に上方硬直性が表れているのは、雇用ショックを経験して、上記のように日本企業が将来の雇用維持をしたいと考えたからだろう。この原理は、欧米型でなく、日本的雇用の文脈として説明する方が筋が通る。識者が錯覚したのは、賃金下落をみて、それが賃金の下方硬直性を崩した、つまり日本的雇用がイレギュラーな動きをしたと感じたからである。この認識は一時的なものだったのだろう。

今後、中堅所得者を増やせるか

給与所得者の年収分布は、中堅所得層が減って、低所得層が増える構造変化が起こってきた。これは、非正規化の影響が大きいことは言うまでもない。では、非正規が正規に転換すると、構造変化を是正できるのであろうか。

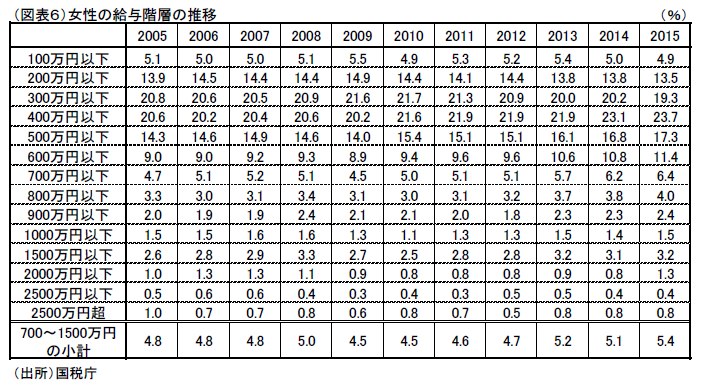

現在、正社員に転換する人々は、正社員になったからといって、すぐに700~1,500 万円の所得を得られる訳ではない。正社員への転換は、年功を積んでスキルを向上させるスタートラインに立ったということであり、10数年をかけて中堅所得層へと階段を登っていく。例えば、女性の給与所得者の分布をみてみよう(図表6)。2015 年は、約9割(89.5%)が年収500 万円未満である。「女性の活躍」が叫ばれているのに、分布は10 年前とは大きく変わっていない。2005 年の年収500 万円未満の割合は同じく約9割(90.3%)だった。女性の中に正社員化した人は増えていると思うが、年功を積まなくては、700~1,500 万円の中堅所得を得られない。問題は、正社員になっても年功を通じてしか昇給していかない仕組みになっていることである。

そう考えると、今まで年功賃金体系の下で働いている400~600 万円の所得層を700~1,500 万円へとステップアップさせることは容易ではない。ボーナスの金額は、やはり年功に応じて高くなるので、月例給与を大きく上回ったペースで企業業績の改善を分配として受け取ることが難しいからである。

逆に、今後さらに中堅所得者層が減っていく可能性すらある。なぜならば、1993~2004 年にかけて新卒の採用抑制が行われていて、年功賃金が700~1,500 万円にステップアップする正社員の人数が増えにくくなっているからだ。以前よりも、年功賃金の階段を早く昇進すれば、700~1,500 万円になる人数を増やすことはできるだろうが、それは容易ではないだろう。

人口減少と賃金デフレ

賃金デフレが、労働力の非正規化によって起きたことは、改めて説明を要しないだろう。筆者が強調したいのは、そうした流れが不可逆的な側面を持っていることだ。簡単に言えば、「そうなったならば、元には戻りにくい」という性質を持っている。正規から非正規に転換して再び正規に戻っても、昔の所得に戻るのは数年間を要する。

さらに、人口減少トレンドによって、中堅所得層は漸次減少していくので、賞与として雇用者に還元される所得の全体額も増えにくい。企業内の人口ピラミッドは、90 年代から新卒採用を抑制して先細りする構成に変化してしまった。2010 年代は、若者人口が減っていく傾向によって、先細りが続くことになっている。このことは、たとえ以前と同じ定期昇給を続けても、1 人当たり賞与の多い中堅層が相対的に減少するので、賞与の平均支給額も減少トレンドを辿っていくことを示している。

エコノミストや経済学者の中には、人口減少とデフレは関係ないという人が多い。しかし、企業内の人口ピラミッドが逆三角形になって、定期昇給ペースが全く変わらないとすれば、人口減に応じて新卒者数が減れば、総賃金(総人件費)も減っていく。このトレンドが変わるためには、前年よりも軽減される総賃金が誰かの賃金に上乗せされる配分が行われる必要がある。そうした配分が行われないから、人件費が軽くなり、金余りが起こったという説明は的外れではないと思う。

この発想を逆方向に考えると、もっとすっきりと理解できる。かつては、企業内の人口ピラミッドが三角形であり、同じ年齢の人が同じペースで昇給していると、総賃金は右肩上がりで増えていく。だから、企業は人件費の自然増を、販売価格に転嫁しようとした。それが物価の上昇トレンドを生み出したのである。

日銀は、欧米では販売価格を毎年2%で引き上げていくトレンドがあり、そのことを「物価が2%でアンカーされる」と説明する。この説明は、日本が2%の物価上昇トレンドにないことを欧米と違うという点をイレギュラーだとする。しかし、筆者は、企業内の人口ピラミッドが三角形だった頃は、こうした物価上昇トレンドが減少時代へと「アンカー」されて、右肩上がりの上昇トレンドを消滅させたのである。ならば、中央銀行が2%の物価上昇を実現するという呪文をいくら唱えても、トレンドは蘇らない。日銀のインフ目標とは関係なく、人件費の右肩上がりの構造が人口要因で崩れたことが問題だ。ならば、今後は次善の策として、雇用面で年功賃金の上昇ペースを上げて総賃金をより大きく膨らませる方が効果的である。

ただ、すでに進んでいる非正規化を逆回転させ、かつ新しく正社員になった人のスキルアップと昇進加速のところまで進めようと考えると、その実行は甚だしく難しいと思われる。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生