本記事は、島田 弘樹氏の著書『退職・転職前後にやっておくべき「お金」のチェックノート』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

次の再就職まで時間があるなら、まず国民健康保険に加入しよう

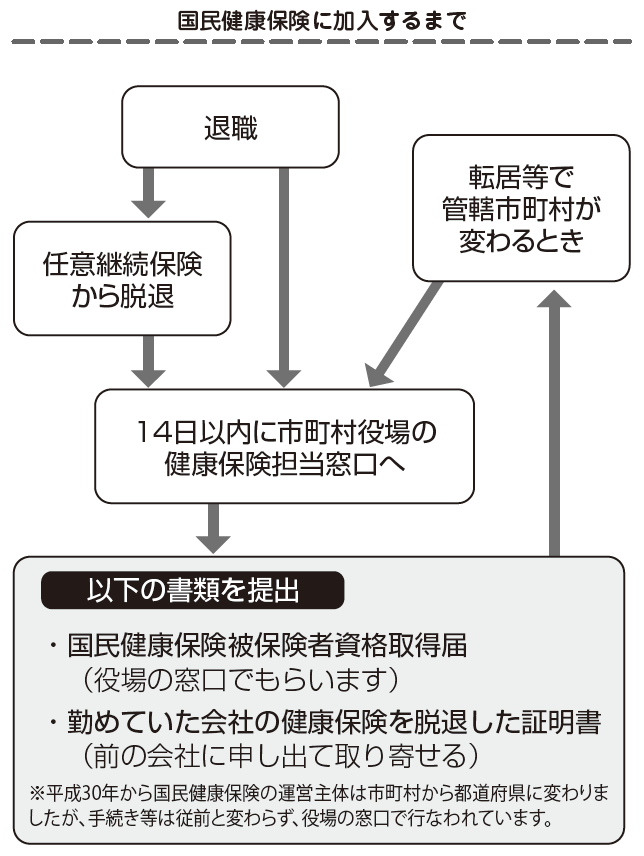

退職から転職までに間がある場合、前の会社の保険を任意継続しない限り、無保険の状態になってしまいます。任意継続を選択しないのであれば、やはり国民健康保険に加入するのが基本です。

国民健康保険は、会社の健康保険組合や全国健康保険協会の代わりに、市町村が窓口となって運営される健康保険です。健保組合や協会けんぽに加入していない自営業者なども国民健康保険の被保険者となるので、退職後にフリーランス活動などをする人も加入対象です。

住まいを移転して、管轄する市町村が変わったときも、その都度脱退・加入することになります。

国民健康保険に加入する場合は、自分から手続きをすることが必要です。この手続きは、退職した日(あるいは任意継続保険からぬけた日)の翌日から14日以内に行ないましょう。14日を過ぎてしまうと、その間に病気やケガをした場合、医療費は全額自己負担となってしまいます。

また、届出が遅れて無保険者の期間が生じたとしても、その間の保険料もさかのぼって支払わなければなりません。「その間に病気・ケガをしなければいい」というものではないわけです。

手続きの方法は、自分が住む市町村役場の窓口に行って「国民健康保険被保険者資格取得届」を提出します。その際、在職時の健康保険を脱退したことを証明する書類が求められます。あらかじめ、市町村役場に問い合わせて必要な書類を確認し、勤めていた会社から「健康保険資格喪失届」のコピーや健康保険脱退証明書(退職証明書)などを取り寄せておくようにしましょう。

国民健康保険の保険料はいくらになるのか?

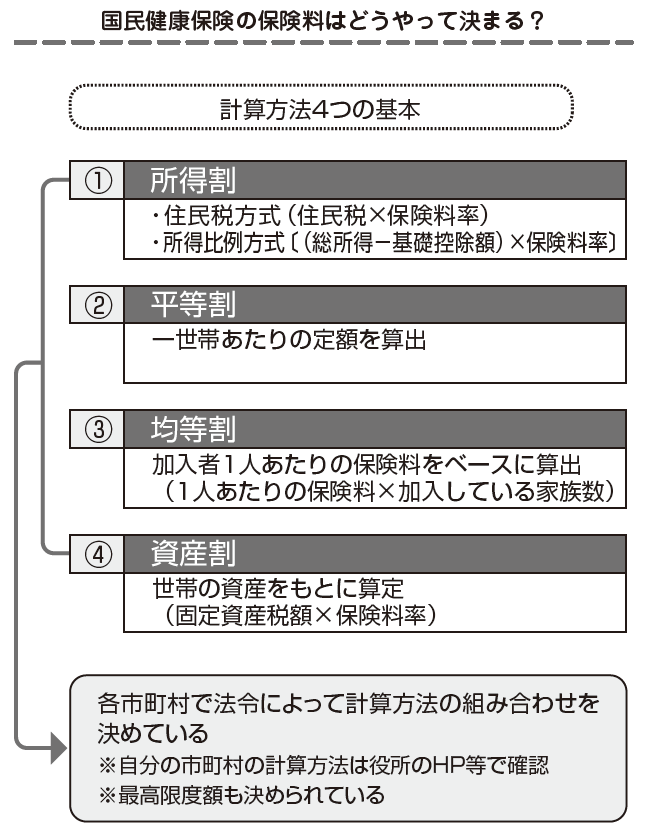

国民健康保険の保険料は、あなたの前年の所得をベースに計算されます。つまり、加入初年度は、あなたが会社勤めをしていたときの所得によって計算されるわけです。「退職直後は無収入だから保険料も安くなる」ことはないので、注意したいポイントです。

不動産などを所有している場合は、所有財産として保険料計算に加わる点にも注意しましょう。

計算方法については、市町村によって4つのパターンに分けられます。それぞれ、①所得割(前年1年間の所得をもとに算出)、②平等割(1世帯あたりの定額制)、③均等割(一定額を家族加入者数にかけて計算)、④資産割(世帯の資産をもとに計算)となっています。

これら4つのパターンを組み合わせて計算することもあるので、計算方法は市町村によって千差万別といえます。あなたが住んでいる市町村の詳しい保険料計算については、役場の健康保険担当に直接問い合わせてください。国民健康保険に加入すると、保険料の納付書が送られてきますが、そこにも保険料の計算方法が記されています。

保険料の払い込みについては、送付された納付書をもって、役場の窓口やコンビニで払い込んでください。納付書には納付期限が記されているので、それまでに支払いましょう。収入が厳しいなど納付期限を守れないような事情がある場合は、あらかじめ役場の担当窓口に相談してください。また、希望すれば、銀行口座からの引き落としにすることもできます。

退職後の収入によっては、親族の「被扶養者」になる手もある

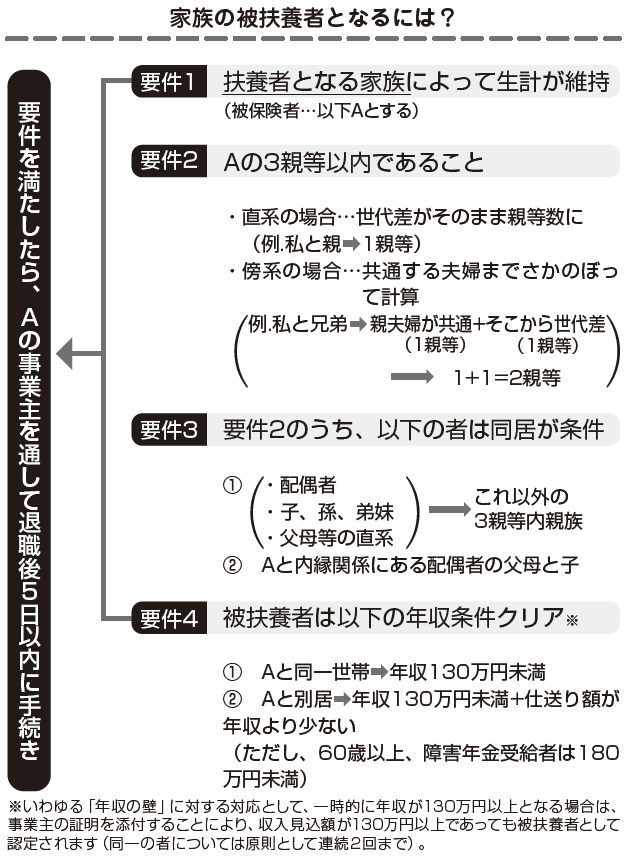

退職後の収入が著しく少なくなるなど、自分で国民健康保険の保険料などを支払うのが厳しい場合、自分の親など親族の被扶養者となる方法があります。被扶養者となった場合は、扶養者である親族の加入している健康保険に「被扶養者」として加入することになります。ただし、被扶養者となるには、日本国内に住所を有するほか、以下の条件をクリアしなければなりません。

① 扶養者である健康保険の被保険者によって、生計が維持されていること

② 扶養者との間柄が3親等以内であること。ただし、直系尊属や配偶者、子、孫、兄弟以外の場合は、同居していることも条件となる

③ 扶養者と同一世帯にいるときは、被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上や障害年金受給者の場合は180万円未満)で、扶養者の年間収入の半分以下であること(ただし、この年間収入の中には、雇用保険の失業等給付も含まれるので注意を)

④ 扶養者と同一世帯にいないときは、③の条件に加えて、年間収入が被扶養者からの仕送り額よりも少ないこと

なお、手続きについては、扶養者である被保険者の所属する健康保険組合等を通じて手続きを行ないます。求められる必要書類は、健康保険の運営主体によって異なりますが、被扶養者となる人の課税証明書や離職票、住民票などが必要になるケースが目立ちます。