本記事は、飯田 剛弘氏の著書『仕事は「段取りとスケジュール」で9割決まる!』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

自分の「タスク置き場」を洗い出そう

タスク置き場とは、やらなければいけない仕事関連の資料や情報が保管・管理されているところです。タスク置き場の数が多いと、探しものの回数が増えます。すると頭を切り替える回数も増えるので、時間もかかり、効率が悪くなります。未完了作業があちこちにあれば、ミスやモレも起きます。

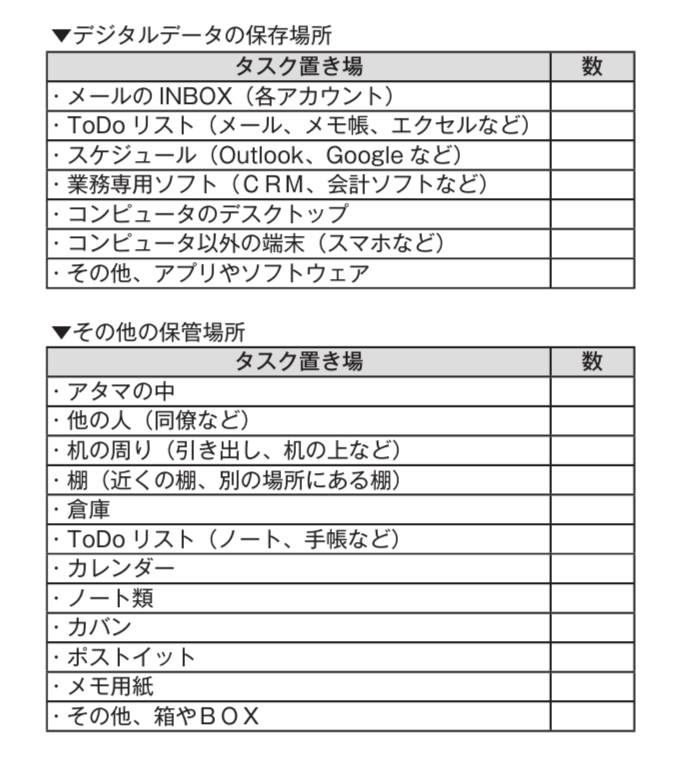

下の表を参考に、あなたのタスク置き場の数を数えてみましょう。

それぞれのタスク置き場は、さらに細分化されています。それらを別々のものとカウントします。例えば、メールのタスク置き場に、「個人」と「グループ」と2つアカウントがあれば、タスク置き場の数は2つとして数えます。

いくつありましたか?

タスク置き場の数が10、20の人もいれば、30以上の人もいると思います。もし、50を超えるようであれば深刻な状況です。

逆に考えれば、タスク置き場の数が多い人は、大きく改善できるチャンスです。

情報や資料を同じところにまとめて管理し、タスク置き場の数を減らしていくことが重要です。

「タスク置き場」の数が減れば管理がラクになる

タスク置き場の数が一桁になるように減らしていきましょう。ポイントは同じところに資料や情報を集め、まとめることです。さらに業務の種類で整理すると効果的です。

おすすめのタスク置き場をいくつか紹介します。これを参考に自分流にカスタマイズして、タスク置き場の数を減らしましょう。

1. 大きめの箱やボックス(ファイルボックス、書類ケース)

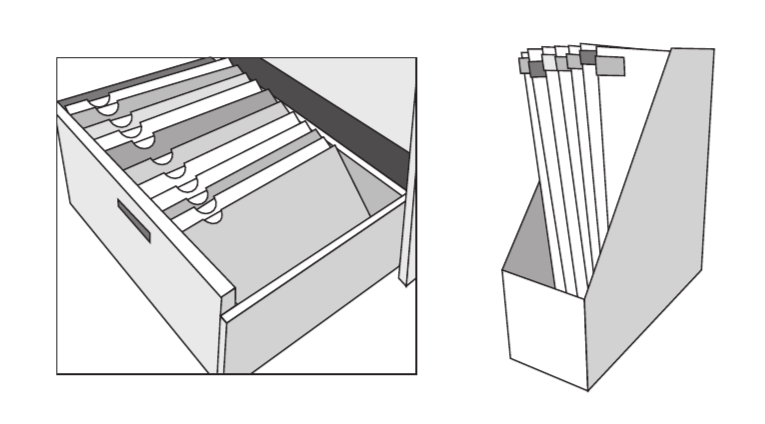

A4サイズの資料やクリアファイルが簡単に入る十分なサイズの箱やボックスです。この箱の中に、書類だけではなくメモや裏紙、領収書など、処理すべきものをすべて入れます。小さく紛失する不安があるものはクリアファイルに入れて、それをこの箱に入れます。

書類は立てて置いてあると識別しやすく、取りやすいです

2. 持ち運びできるボックス(ファイルボックスやファイルケース)

書類やクリアファイルが入れやすく、まとめて持ち運びできるボックスです。カバンのポケット、財布、名刺入れなど、いろいろなところにあるものすべてを、このボックスにまとめて整理します。

3. メール

仕事をする上では最も便利なタスク置き場かもしれません。メールは情報伝達手段のみならず、情報保存手段としても必要不可欠なコミュニケーションツールです。

複数のアカウントを使用している場合は、できるだけひとつにまとめます。別のソフトウェアを立ち上げたり、違うウェブサイトへログインしたりする手間を減らします。

メモやアイデア、写真などあらゆるものを自分にメールし、情報を一元化していくことで、他のタスク置き場を減らすことができます。

4. チャットツール

会社によっては使用が制限されている場合もありますが、リアルタイムにコミュニケーションがとれ、情報やファイル共有が簡単なチャットツールは、メールと同様に必要不可欠なツールです。ライン、メッセンジャーもしくは、フェイスブック・メッセンジャーなどを使う人は多いですが、複数のチャットツールを使用している場合は、使用するツールをできるだけ絞ります。また、Slackやチャットワーク、Microsoft Teamsなどのビジネス用途のチャットツールを使うのも有効です。

重要なやりとりはコピーやスクリーンショットをして、自分にメールをしておくといいでしょう。

5. クラウド(オンライン)ストレージ

インターネット上にファイル保存・共有できるストレージです。こちらも会社によっては使用が制限されている場合があります。

代表的なサービスとしては、Googleドライブ、OneDriveなどがあります。

ノートを整理し情報を蓄積するツールとして、EvernoteやNotionがあります。どこからもアクセスでき、ファイル共有や共同作業が容易です。

例えば、容量の大きなファイル共有がラクになり、メールに添付されたファイルのどれが最新なのか迷う必要もありません。データはバックアップされ、履歴管理により過去のデータも参照できます。

タスク置き場を減らしていく中で、捨てていいのかわからない書類やデータは必ずあります。すぐに捨てられない場合は、保持期間を決めて一時的に保管し、保持期間が過ぎたら破棄するようにします。破棄することに不安な場合は、スキャンや写真を撮って、デジタルデータとして残しておくのも手です。

メモも同じところに集める

メモは仕事に欠かせませんが、付箋やノートなど、あちこちでメモしていると、いざ必要な情報を探すときに、「あれ、どこに書いたっけ?」「見つからない」となってしまい、時間を浪費してしまいます。これを防ぐポイントは、メモをできるだけ一か所にまとめて管理することが重要です。

手帳や紙のノートを好む方であれば、書いた内容を破りとり、ファイルボックスにまとめて保管するのも手ですが、できれば、メモはスマホで写真を撮り、自分にメールやメッセージを送っておくと便利です。この際、本文にキーワードを入れておくと後から検索が簡単になり、紙を保管する手間も大幅に減らせます。OCR(文字認識)機能を使えば、手書きのメモの全文が検索できるため、後から情報を引き出しやすいです。

さらに効率を上げるには、はじめからクラウドのメモや情報を管理できるサービスを活用することです。クラウドでひとまとめにしておけば、どこからでも簡単にアクセスでき、検索や他の人との共有もスムーズです。

AI技術の進歩によって、写真や文字データから内容を自動で認識し、欲しい情報を簡単に得られるようになりました。生成AIを搭載したサービスを利用することで、過去のメモを探しやすくなり、さらに効率的な情報管理が可能になります。昔のノートをめくって探す労力が大幅に減ります。

結局のところ、「メモをいろんな所に置かない」ことがポイントです。もし紙をまったく使わないのが難しくても、それをデジタル化を習慣にするだけで、探し物の心配が減り、仕事の切り替え回数も少なくなります。ぜひメモの集約を進めて、今ある情報をより効率的かつ柔軟に活用してみてください。

一般社団法人中小企業AI活用協会代表理事

一般社団法人ライフウィズスポーツ協会理事

愛知県生まれ。南オレゴン州立大学卒業後、インサイトテクノロジー入社。インド企業とのソフトウェア共同開発プロジェクトに従事。その傍ら、プロジェクトマネジメント協会(PMI)の標準本を出版翻訳。

マーケティング担当になってからは、データベース監査市場でシェア1位獲得に貢献(ミック経済研究所)。外資系企業のFAROでは、日本、韓国、東南アジア、オセアニアのマーケティング責任者を務める。ビジネスファイターズ合同会社を設立。

現在は、マーケティングやAI活用のコンサルティングやアドバイザー、講演研修を行いながら、公的機関や民間企業や団体で、プロジェクトマネジメントやスケジュール管理の研修など、人材教育にも力を入れている。また、中小企業AI活用協会の代表理事として、AIの普及にも尽力し、中小機構やあいち産業振興機構などの公的機関で経営相談も行う。

著書に『PMBOK対応童話でわかるプロジェクトマネジメント』(秀和システム)など7冊ある。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。