本記事は、島田 弘樹氏の著書『退職・転職前後にやっておくべき「お金」のチェックノート』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

基本手当とは別にもらえる技能習得手当

雇用保険による失業等給付には、基本手当以外にも様々なメニューがあります。まずは、基本手当とは別に、求職者の様々な状況に応じてプラスされる給付を紹介しましょう。

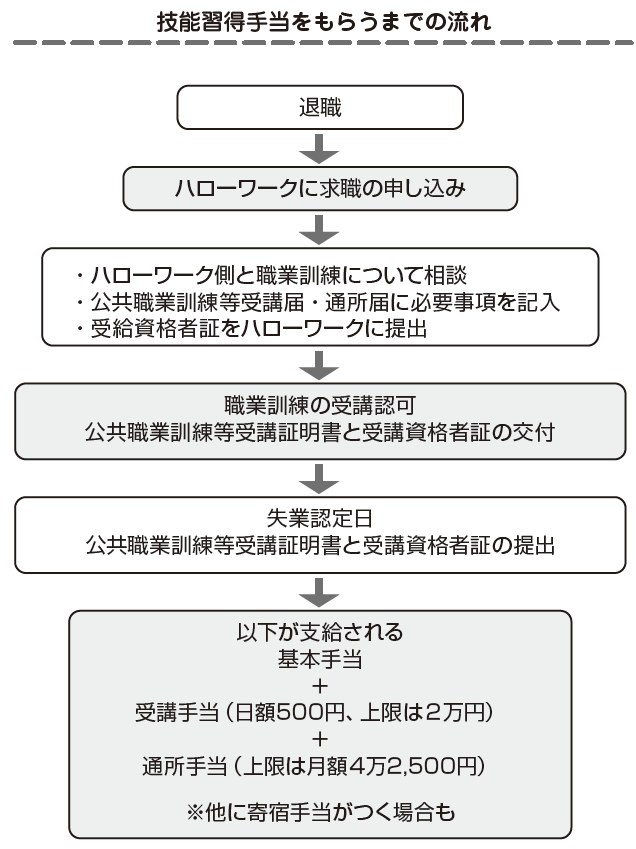

1つは「技能習得手当」です。これは、基本手当の受給資格がある人が、ハローワーク所長の指示を受けて公共職業訓練等を受けるときに受給するものです。

技能習得手当には、公共職業訓練等を受ける際にもらえる受講手当のほか、職業訓練施設に通うための交通費等にあてる通所手当があります。ともに、退職後に求職申し込みをした際、ハローワーク側と相談したうえで「公共職業訓練等受講届・通所届」をもらって必要事項を記入し、受給資格者証を添えてハローワークに提出してください。

職業訓練の受講が認められると、公共職業訓練等受講証明書と受講資格者証が渡されます。失業認定日に、両証明書を提出すれば、基本手当に加えて技能習得手当が支給されます。

受講手当については、基本手当の支給対象となる期間に、公共職業訓練を受けた日数分が支給されます。日額500円で上限は2万円となっています。

一方、通所手当については、その人がどのような方法で職業訓練施設に通うかによりますが、上限は月額4万2,500円と定められています。この他に、施設に通ううえで寄宿が必要となる場合には、月額1万700円の寄宿手当を受給できるケースもあります。

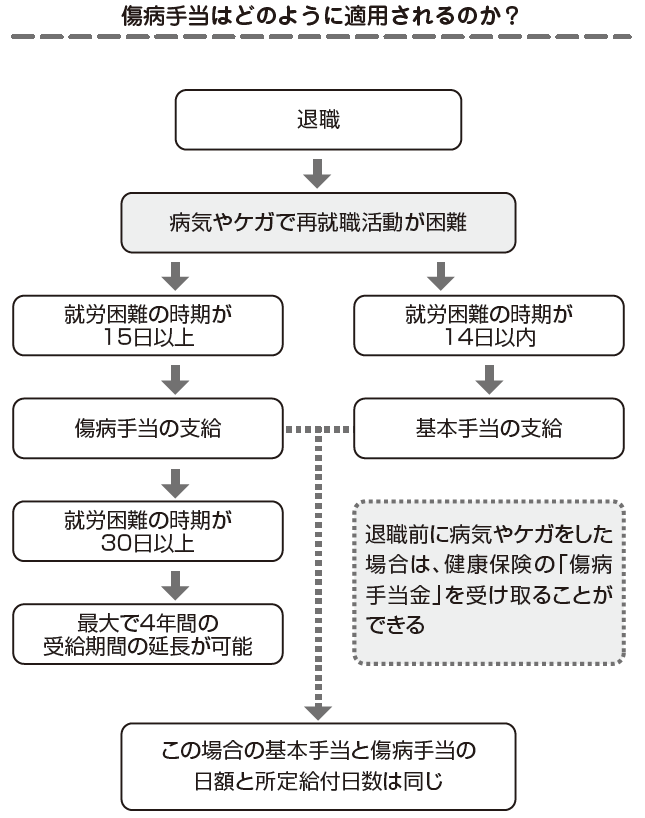

病気やケガで再就職がすぐには難しい場合の傷病手当

求職の申し込みをしたのはいいけれど、その後に病気やケガを負い、すぐには再就職ができないという場合、基本手当の受給に必要な「働く能力」という要件が満たせなくなります。そこで、基本手当の代わりに傷病手当という仕組みを設け、基本手当と同額の受給が受けられるようにしたものです。

要件としては、15日以上引き続いて就労が難しいという状況にあることです。14日以内であれば、「働く能力はある」ものとして基本手当が支給されます。

基本手当と大きく変わるのは、病気やケガの状態が重く、30日以上就業できないといったケースです。その場合は、最大で4年間受給期間を延長できます。ただし、所定給付日数を伸ばすことはできないので注意してください。あくまで、病気やケガの治癒に専念したうえで、健康な状態に戻ってから求職活動をスタートし、その間に基本手当と同額の給付が受けられると解釈しましょう。

傷病手当の申請については、病気やケガによって自ら申請におもむけないということもあります。そこで、傷病手当の申請に限って、代理人や郵送による申請が認められています。

なお、雇用保険の傷病手当は、あくまで求職申し込みをした後に「病気やケガを負った」ことが要件になります。例えば、在職中に病気やケガを負って長期に休まなければならなくなったというケースでは、健康保険による「傷病手当金」が支給されます。

早く再就職するほどトクになる再就職手当

失業給付の基本手当は、再就職をした時点で受給できなくなります(ちなみに、再就職を果たしたにもかかわらず、その旨を申告せず、失業認定を受け続けると不正受給となります。その場合、不正受給分の3倍の金額を支払わなければならなくなるので注意が必要です)。

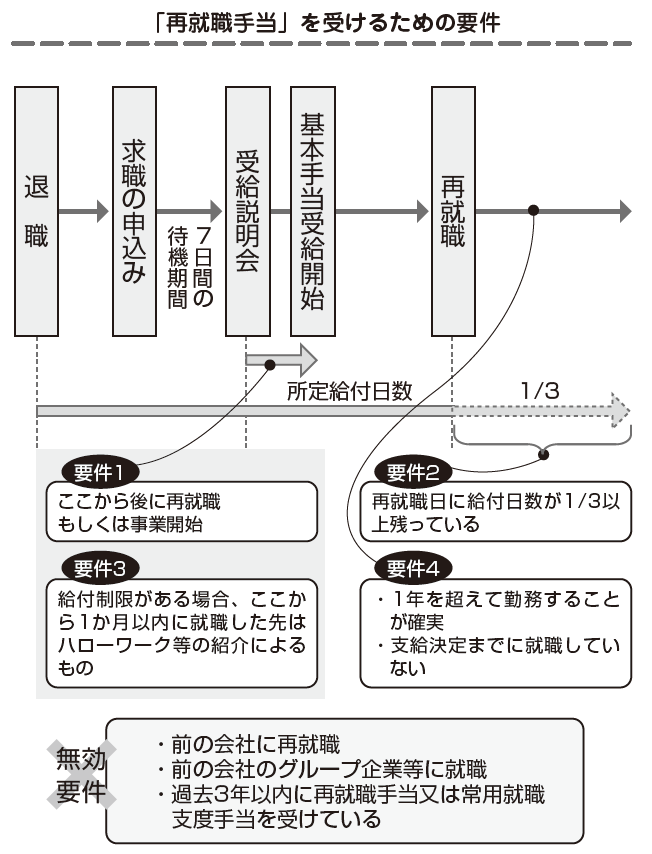

ただし、早期に再就職を果たした場合には、残っている給付日数分の基本手当のうち、一定の割合をもらうことができます。これを就職促進給付の中の「再就職手当」といいます。再就職だけでなく、自分で事業を始めた場合でも給付の対象となります。受給要件は以下のとおりです。

① 受給手続き後、7日間の待機期間が過ぎた後に再就職、または事業を開始したこと

② 再就職した日の前日に、基本手当の給付日数が3分の1以上残っていること

③ 退職した前の会社に再就職したり、グループ企業などに就職したものでないこと。また、受給手続き前に再就職が決定していたといったケースも無効

④ 自己都合による退職などで給付制限がある場合、待期期間満了後1か月以内に就職した先について、ハローワーク等の紹介によるものであること

⑤ 再就職先に、1年を超えて勤務することが確実であること。また、再就職手当の支給決定日までに離職をしていないこと。過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当を受けている場合も無効

不正受給が発生しやすい手当なので、要件が厳しく定められている点に注意しましょう。