本記事は、前田 鎌利氏の著書『シンプルだけど、人を動かす77のルール プレゼン力の基本』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

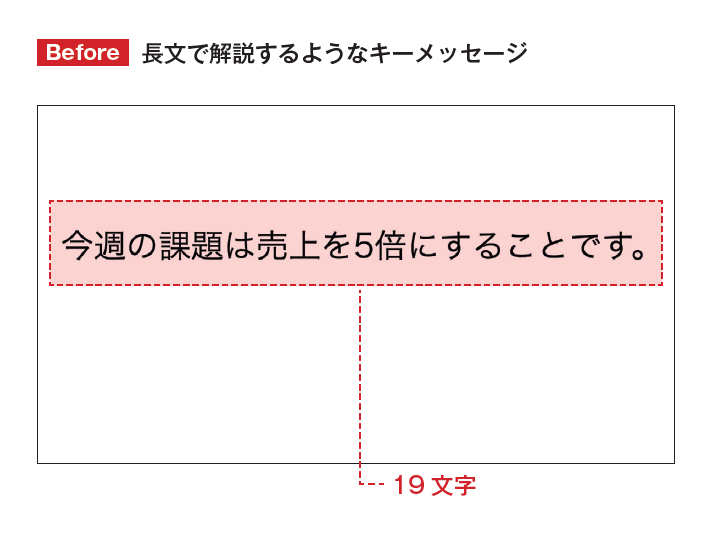

13文字の法則

- 人が一度に認識できる文字数は、13文字程度です。

キーメッセージは一番伝えたいことです。短い時間で理解してもらうには、文字数にも気を使いましょう。

人は13文字程度であれば、瞬時に内容を理解することが可能だといわれています。それが「13文字の法則」です。

場面によって文字数は変化する新聞の大見出しは9文字前後です。Yahoo! Japanのトピックスは13文字の法則が使用されていましたが、昨今フェイクニュースが多くなってきたため、15.5文字まで増やし、正確性を高めています。このように、メディアによって多少の文字数の違いはありますが、根本的には短い時間で内容を理解させる、興味を持たせるといったところが目的です。

もちろん、時には13文字では書ききれない案件もありますし、企業文化もありますから、目安として、可能な限り、短文化を目指しましょう。

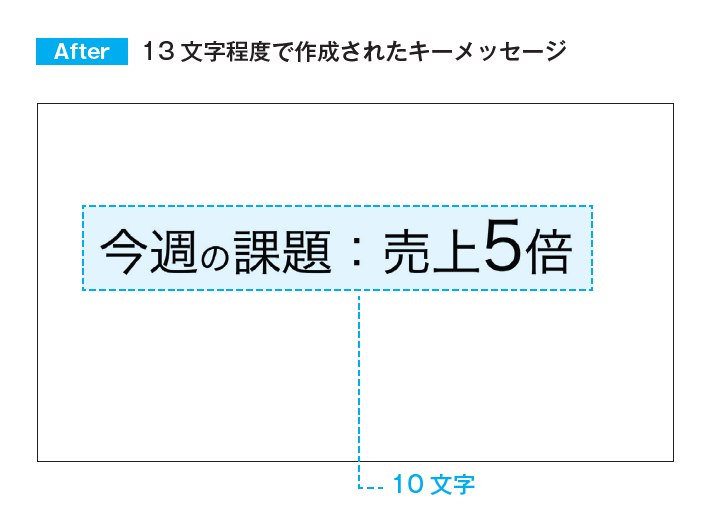

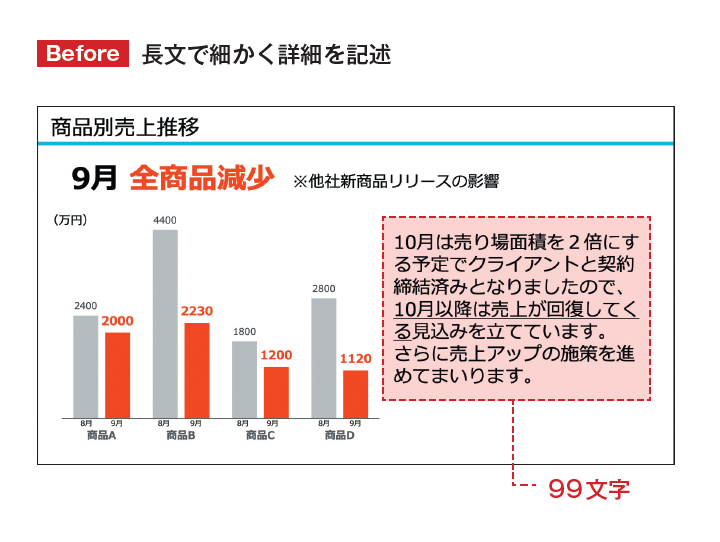

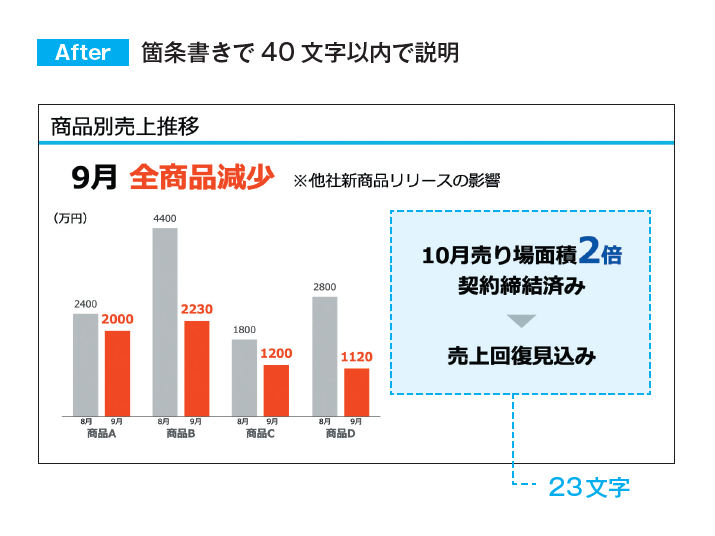

40文字の法則

- キーメッセージ以外で補足する文章は、40文字以内に収めましょう。

ビジネスパーソンが最も読み慣れているものは、ワードの文章です。通知、規約、規則など多くの社内文書がワードで書かれています。40文字の法則とは、この慣れ親しんだワードのスタイルで1行に収められている文字数をベースにした法則です。

読み慣れているからこそ、理解することも容易になるのです。

40文字の法則は、企業に合わせて応用できる

補足説明は、全体で40文字以内で収められればベストですが、実際には、もっと詳細を記述しなければならない場合も多々あります。こうした企業文化は一朝一夕には変わりません。その場合は、40文字以内の文章で箇条書きにするようにしてください。

1文が長すぎる場合は、プレゼンではなく単なる資料としての読み物になってしまいますから、プレゼンを聞いてもらう、共感してもらうという結果につながりません。いずれにしても長い文章が書かれたプレゼンスライドは、理解するのに時間がかかりすぎますので、注意をしましょう。

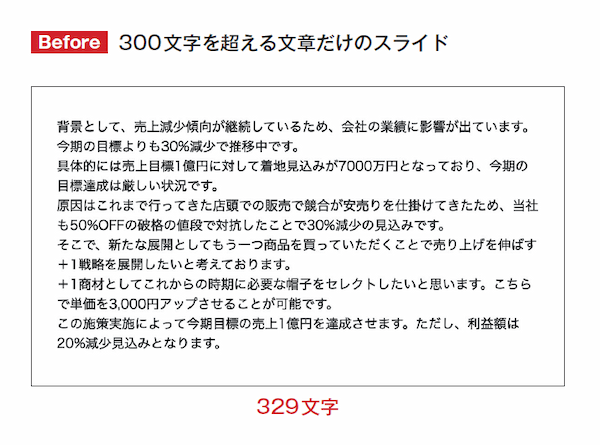

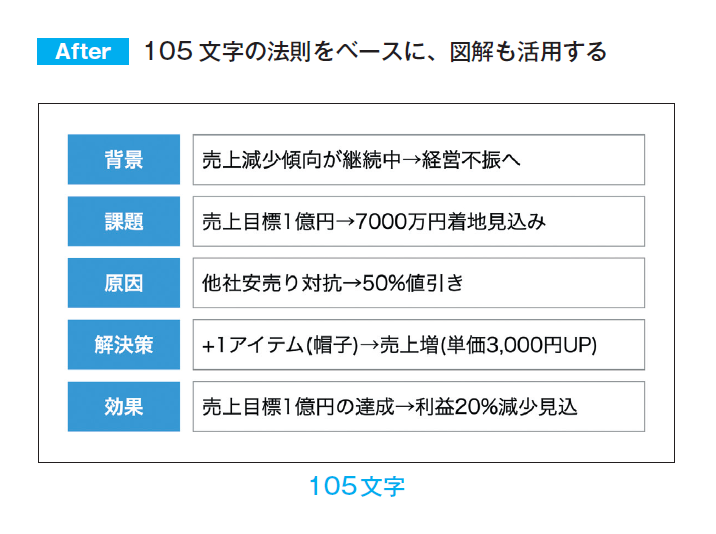

105文字の法則

- 1枚のスライドの最大文字数は、105文字を目安にしましょう。

『トップ5%リーダーの習慣』(ディスカヴァー・トゥエンティワン/越川慎司著)によると、リーダー層のプレゼンをAIで分析したところ、1枚のスライドの平均文字数は105文字だったそうです。優秀なリーダーたちは、短い文章で決裁を勝ち取っているのです。

どの文字量であっても「相手が読みやすく」することがコツ

単に105文字にすれば伝わるというものではありません。文字が少なくても、直感的に相手に理解させる工夫が必要となります。その際におすすめなのが図解化・短文化・アニメーションの3つを駆使する方法です。

図解化は、ボックスごとに短文化したものを記載するものです。こうすることによって、内容量が多い文章も、聞き手の頭の中で整理されながら伝わるようになります。

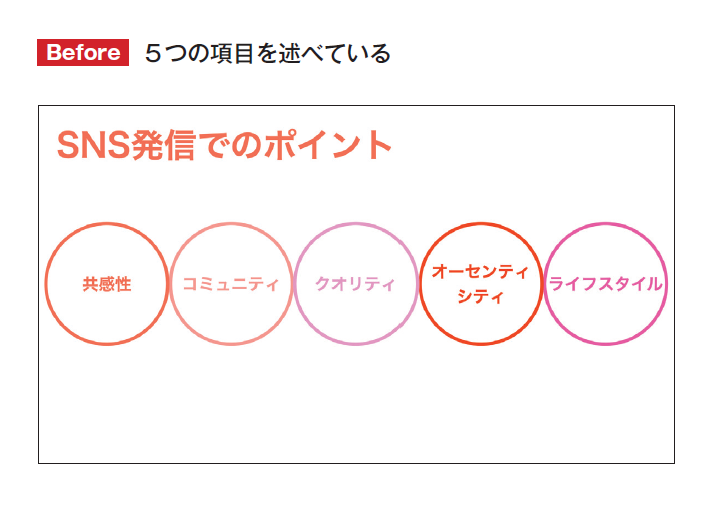

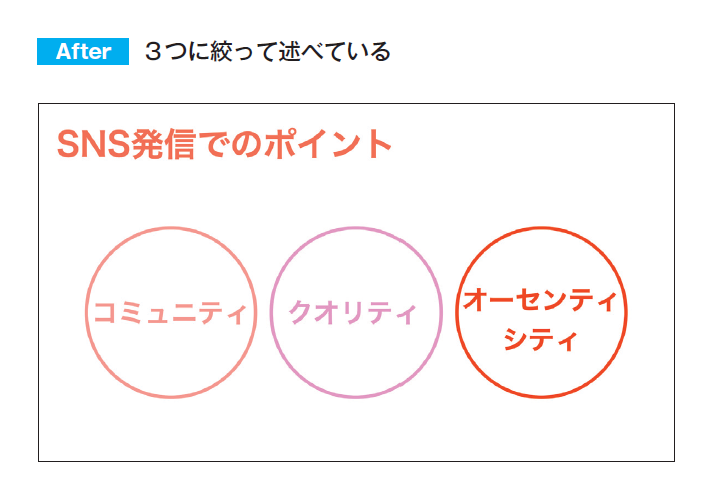

マジックナンバー3

- 人間の短期記憶で覚えられるのは、3つまでです。絞って伝えましょう。

一般的な人の短期記憶(15秒程度)で覚えられる数には限りがあります。3つまでであれば、短時間で内容を把握することが可能です。一度にたくさんのことを伝えられても、覚えられないものです。たとえ図解のような整理された表現であっても、数が多ければ1枚のスライドに文字を詰め込んでたくさんの情報を伝える行為と同様です。

絞ることは伝えないことではなく、補足資料にすること

絞ることができない時は、相手の立場に立って、必ずターゲットが何を求めているのか仮説を立ててみましょう。

仮に絞って削った内容であっても、その削った部分は補足資料に置いておけば、聞かれた際に提示することができます。すべてを書き込んでせっかく伝えたいことから脱線するよりも、絞ることで有効にアプローチすることが可能です。あらかじめ3つに絞っておくことで、話すこともシンプルになり、話す内容も覚えやすくなります。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 伝えるだけでは動かない、相手を“自走”させるプレゼン設計術

- 写真1枚で未来は変わる! “視覚で語る”プレゼン設計術

- 「13・40・105の文字」が導くプレゼン設計の極意とは

- 数字は語らない、意思決定を加速するデータ活用の本質

- 多画像効果で聴衆を魅了! 相手を「自分ごと」にする4つのつかみ

- デキる人はしない! 信頼を失うNGな話し方3つとは