本記事は、前田 鎌利氏の著書『シンプルだけど、人を動かす77のルール プレゼン力の基本』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

プレゼンはシンプル×チューニングが要

- プレゼンは限られた時間で伝えて相手を動かすツールです。

プレゼン力はビジネスで必須のスキルです。ビジネスではスピード感を求められる場面も多く、プレゼンに使える時間も限られています。

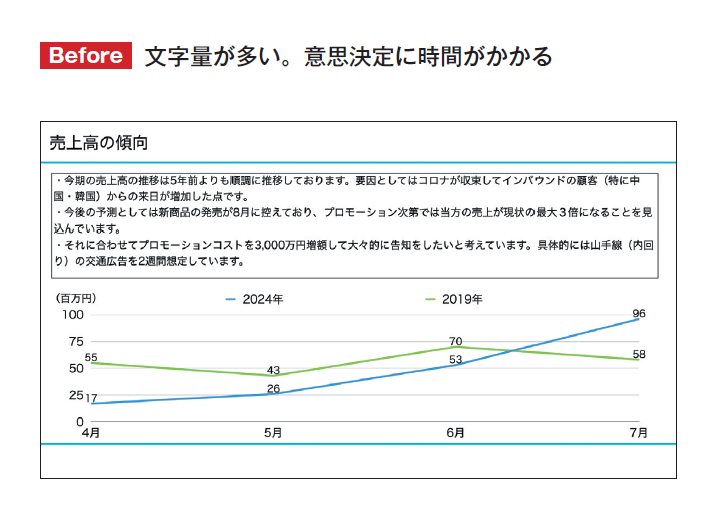

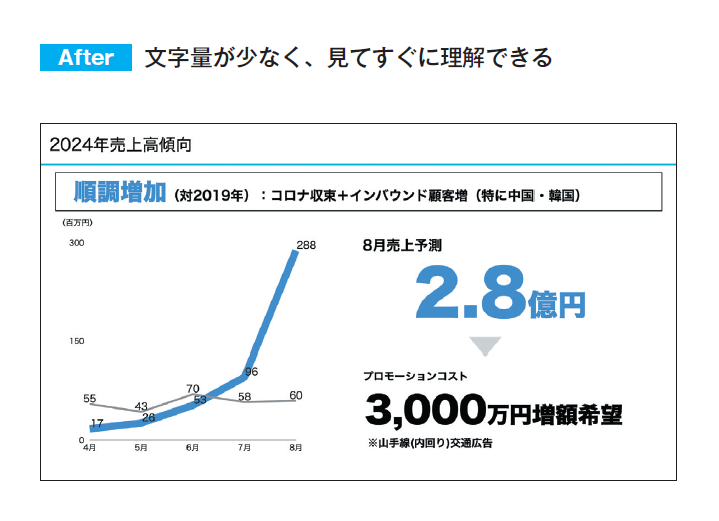

1枚のスライドにたくさんの文字を入れてしまうと、理解に時間がかかります。

プレゼンは、「見せるもの」です。まず、シンプルであることを心がけましょう。

大切なのはチューニング力

企業によってプレゼンには社風や企業文化的なものが存在します。たとえば、スライドのサイズや文字量、結論を書く場所、色使いなどです。

しかしこれがバラバラだと、決裁者が意思決定するには、とても不便なものになります。企業で使用しているプレゼンの特徴を基本としながらも、さらに読みやすく・理解しやすく・納得しやすく・意思決定しやすくなるようにしていきましょう。そのためには、まず自社でどんなプレゼン形式を使用しているか知っておきましょう。

「ただ伝える」のではなく「自走」を促す

- メカニズムをおさえて、相手を行動変容させましょう。

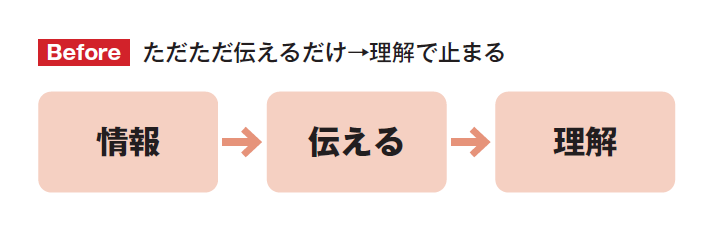

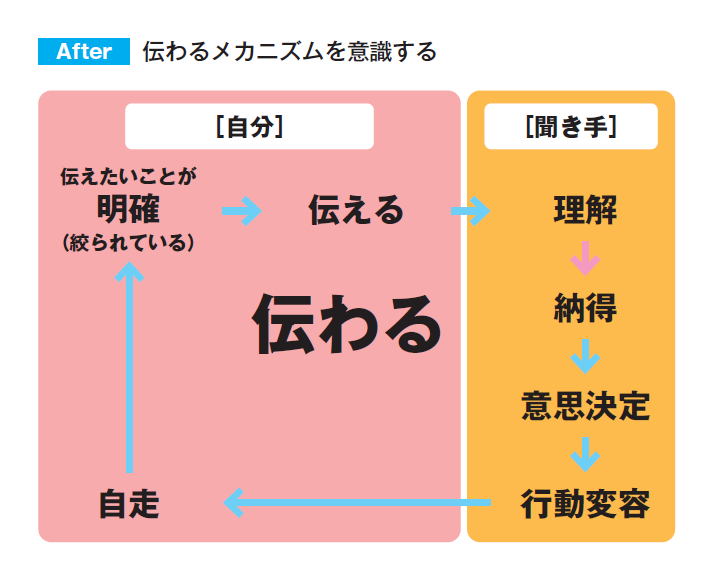

プレゼンの時間は限られていますから、内容を絞って伝えます。ただし、ただ伝えるだけでは「理解」で終わってしまいます。

必要なのは、伝えたいことを明確にし、それを相手に伝え、そこから納得させて決断させ、相手の行動変容を促すことで、自走(自らの意思でアクションすること)につながります。

伝わるメカニズムは日常生活にも

自己紹介や病院の診察室などをはじめ、私たちの日常の中には限られた時間で人に伝えるシーンはたくさんあります。それぞれのシチュエーションでもまさに、明確化〜自走の流れを実践しています。

病院では自分の症状を問診票に書いて伝えますが、それだけだと先生は内容を理解しただけの状態です。その後、診察室に入って患者と先生で質疑応答を行ない診察をし、患者の状況に納得して症状を特定(決断)します。その後診断書を書いて、薬が処方されます。自分で薬を飲めば治りますから、回復に向けて自走していきます。プレゼンを作成する時は、このような「伝わる」メカニズムを常に意識しましょう。

プレゼンの最終目的は、相手が自走できる状態になることです。そのためには、プレゼンの相手に行動変容をさせる必要があります。

行動変容には意思決定が伴います。そこには納得感を得ることが必要です。納得感がなければ、意思決定、さらにその先の行動変容につながりません。

伝わるメカニズムが機能する4つのポイント

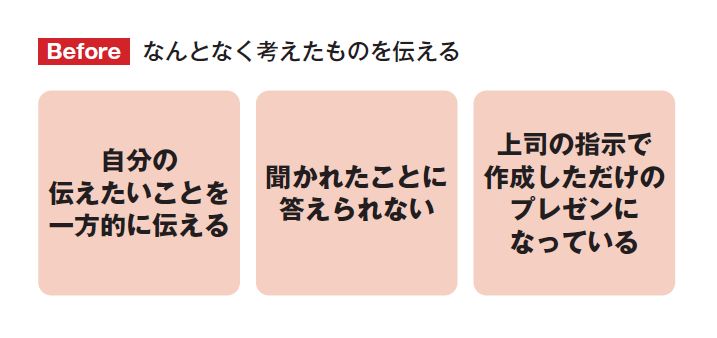

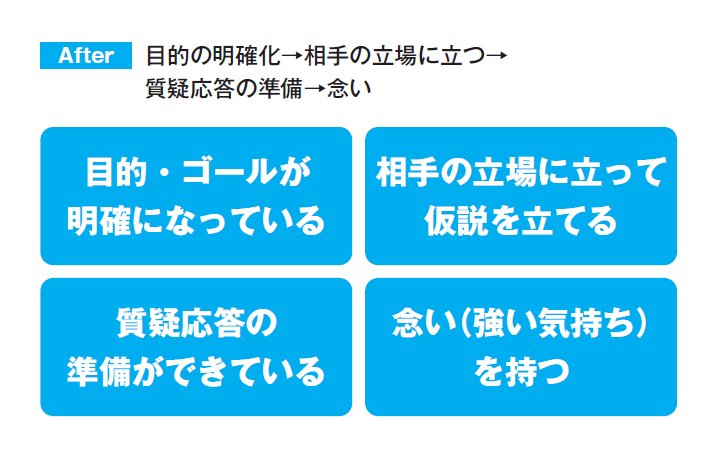

- プレゼンは、4つのポイントさえおさえれば伝わります。

4つのポイントとは、①目的・ゴール、②相手の欲、③質疑応答、④念いです。何のためにプレゼンをするのかを明確にして、相手の立場に立ち、質疑応答の準備をして自分の強い気持ち(念い:おもい)を伝えるのです。

4つに共通するものは「思考する時間を持つこと」です。

念いとは強い気持ち

念いとは、企業の場合だと「経営理念」にあたるものです。企業はこの経営理念を実現させるために、社員を雇用しています。

決裁者は「理念を実現させるための提案」に関する承認を行なっているわけです。ですから、それぞれからの提案は各自の強い「念い」であって欲しいと願っています。何が何でもやりたい、やり切りたい気持ちであることが大前提です。

そして決裁者が質問したことに答えられるように、準備を怠らないことです。質問した時に「わかりません」「想定外です」「なんとなくです」と言われたら、いくら良い提案であっても、承認したくないものです。

あなたのプレゼンは「目的・ゴールが明確になっていないプレゼン」になっていませんか? 上司に言われたからプレゼンをするのではなく、このプレゼンをすることで何を実現したいのかを明確にしましょう。

プレゼンは必ず誰かに聞いてもらうものですから、相手が存在します。プレゼンを聞く相手はどんな立場で、どんなことを求めているからあなたのプレゼンを聞くのか。相手の立場に立った仮説を立ててプレゼンをする必要があるのです。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 伝えるだけでは動かない、相手を“自走”させるプレゼン設計術

- 写真1枚で未来は変わる! “視覚で語る”プレゼン設計術

- 「13・40・105の文字」が導くプレゼン設計の極意とは

- 数字は語らない、意思決定を加速するデータ活用の本質

- 多画像効果で聴衆を魅了! 相手を「自分ごと」にする4つのつかみ

- デキる人はしない! 信頼を失うNGな話し方3つとは