本記事は、橋本 之克氏の著書『100円のコーヒーが1000円で売れる理由、説明できますか?』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

「賢い節約」のつもりが浪費になる瞬間

つい大量に買ってしまう巨大カートの心理効果

「コストコに行くとテンションが上がる」という人は多いのではないでしょうか。コストコは、1983年にシアトルに生まれた倉庫型小売店です。日本には2025年4月時点で37店舗あります。

巨大な倉庫のような店の構造、運送後のパレットに載った状態で陳列された商品、一度に販売される商品の数やボリュームの大きさ、ホットドッグをはじめ本場アメリカの味が楽しめるフードコートなど、日本でよく見られる店舗とは異なる非日常的な雰囲気です。国内にいながら、外国で買い物をしているかのような気分が味わえます。

コストコの第一の特徴は、価格が安いことです。大量に売ることで、商品の単価を下げています。また、管理や陳列にかかるコストを抑える「倉庫式陳列」なので、その分、商品を安くすることが可能になるのです。

さらに、人々が買いたくなるさまざまな仕組みをコストコは備えています。

たとえば、カートの大きさです。来店客は、国内の他店では見ることのできない巨大なカートを使って買い物をします。店内の通路が広いため、大型カートを操る余裕があります。大きなパッケージの商品が多いので、確かに大きいほうが便利です。

カートの大きさには、それなりの理由があるわけです。

しかし、このカートで少しずつ買い物をしても、なかなかスペースが埋まりません。

徐々に、カート内のスペースを余らせていることが不自然に見えてきます。どうにかして埋めなければいけない気がしてくるのです。

その結果、商品をたくさん買いこんでしまいます。

一方、店内では何を買うべきか迷わないよう、品ぞろえも考えられています。

ビールのように好みが分かれる嗜好品は、さまざまなブランドがそろっていますが、赤ちゃん用の紙オムツのように、ブランドごとの製品特徴が似ている商品は、ブランドを絞りこんで販売するといった具合です。

つまり、商品の種類は膨大にあるのですが、同じジャンルにおけるブランドの数は絞られているのです。これにより「商品が多過ぎて迷った結果、買うのをやめる」という事態を防げます。

こういった、さまざまな利益をあげる工夫により、安い価格を維持することができるものと考えられます。

コストコに限らず、まとめ買いは、買い手が支払うコストを低くできるものです。

理由の1つは、輸送コストが下がることです。とくに通販の場合は、1個買っても10個買っても、宅配便で店から自宅まで届けるために、必要なガソリン代や人件費はあまり変わりません。まとめ買いする顧客に対しては省コスト分、割引することができます。

もう1つの理由は、売り手が収入を得るタイミングです。同じ200万円のモノを販売するにしても、最初に一括で200万円支払われれば、そのお金を運用することも可能です。また、請求や発送などの処理にかかる手間が減り、人件費も少なくなります。同じ金額を1年に10万円ずつ20年かけて支払われるよりも、利益を確保しやすいのです。

また、商品によっては、管理にリスクを伴うものもあります。たとえば、賞味期限がある食品などは、売れる前に期限切れになって、廃棄せざるを得ない可能性もあります。

したがって、まとめ買いしてもらったほうが、ムダを減らせるため価格を下げることができるのです。

このように、まとめ買いは、関わる多くの人々の手間やコストを減らせます。

安くなる理由も明確なので、安かろう悪かろうの心配も少ない買い方です。いろいろな意味で「いい買い物」だといえるでしょう。

これら「低価格商品のまとめ買い」の特徴をあげていくと、いいことずくめのように思えるかもしれません。しかし、やり方を間違えると「ダメな買い物」になる可能性もあるのです。

「損したくない気持ち」がまとめ買いに走らせる

最も注意すべきは、安いからという理由で、まとめ買いしすぎてしまうことです。

行動経済学の視点では、安く買える機会をみすみす逃すことは、「損失」ととらえます。人は、同じ額の損と得があった際に、「損したときの悲しみや不満」を「得したときの喜びや満足」よりも大きく感じる傾向があります。ゆえに、損失を必要以上に避けようとするのです。

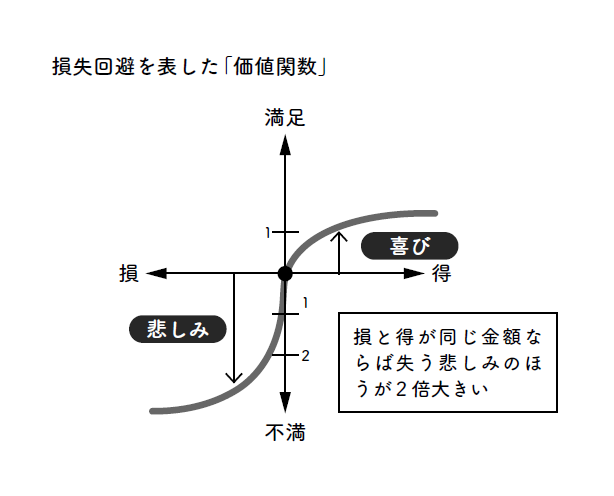

図は、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンらによる、損失回避を表した「価値関数」のグラフです。

損や得と、それに伴う感情を曲線で表しました。グラフ上で右に寄るほど「得」で、左に寄るほど「損」だとします。上に行くと「満足や喜び」があり、下に行くと「不満や悲しみ」がある状態です。

得した状態で右に寄ると、満足が高くなって曲線は上へ、損をして左に寄ると不満が高まり曲線は下に向かいます。ここで同じだけの得と損で、満足と不満の違いがどのくらいあるかを曲線で見てみましょう。

すると、不満が満足を大きく上回って2倍以上になっています。同じだけの得と損ならば、不満のほうが大きくなることが、研究によって明らかにされているのです。

このように人は、目前の損失を回避しようとするものなのです。

この心理が働くと、低価格商品を必要以上に、大量に買いすぎる危険があります。

目の前にある「安く買えるチャンス」を逃すことを、人の脳は「損失」ととらえるからです。

まとめ買いしすぎると、いろいろな問題が起きます。まず、ためこんだ商品は徐々に古くなっていきます。消費されて一瞬でなくなるわけではないので、保管する場所が必要になります。そのスペースは、必ずしも無料ではありません。家賃や地代という形で支払っていることでしょう。

とくに、地価の高い都心に住む人にとって、居住スペースを占有されることは、本来自由に使える空間のムダづかいです。

賞味期限がある食品の場合は、期限を逃したり、腐らせたりする可能性もあります。

洋服などの場合、しまい込んで着るべきシーズンを逃すこともあるでしょう。流行が変わってしまったり、虫に食われるなどによって、着られなくなることもあり得ます。

企業のまとめ買いに学ぶ「ムダを防ぐ知恵」

では、買いすぎ問題を避けるためには、どうすればいいのでしょう。

大量のモノを安く買う「買い物のプロ」といえば、企業の仕入れ担当です。生産に必要な原材料を安く購入することでコストを削減し、利益を増やすことを目指しています。そこには、買いすぎの失敗を防ぐ知恵があるはずです。アマチュアである一般消費者も、知っておくべきノウハウです。

企業がまとめ買いで狙うのは、「ボリュームディスカウント」です。これは、たくさん購入すれば単価が下がり、原価コストを抑えられるという仕組みです。

とくに原材料の調達では欠品を避けるために、個人よりも多めに、そして早めに発注する傾向があります。しかし、企業にとっても、買いすぎはリスクになります。なぜなら、「在庫」=「コスト」でしかないからです。

単に「原材料を安く買えたからOK」とはなりません。買った原材料が使われずに、在庫として倉庫に眠っている状態は、支払ったお金がコストとして、ただ積み重なっているのと同じです。

そのため、企業の財務担当は倉庫にある原材料の在庫量を常にチェックし、それらが使われて生産が進み、販売されて利益となるまでの見通しをしっかり立てるようにします。

また、関連部署が連携して、在庫を適正な量に保つことも重要です。まだ在庫が十分に残っているのに次々購入するというのは、保管する倉庫代が余計にかかったりして利益を圧迫します。原材料の在庫が適正かどうかは、企業が効率よく利益を上げられる「必要なものを、必要なタイミングで、必要な量だけ買えているか」という状態にあるかどうかを示すバロメーターなのです。

一般の家庭でも、買ったものが使われずに残っている状態は、企業の不良在庫と同じです。企業の購買管理から学べることは、買い物は「単にお金を払って終わり」ではなく、その後の使い道や管理までしっかり考える必要がある、ということです。

これを怠ると、結果的に「無駄な買い物」になってしまうのです。

価格が安いと、ついたくさん買いたくなるものです。これを避けるための最大の注意点は、「損失回避」の心理が働いて「買わないと損」と感じる心理に注意することです。

次に、買う物やタイミング、保管場所、購入後の使用などについて、十分に考えて判断しましょう。これらをきちんとできるなら、安く買えるのはもちろんいいことです。どうせ同じ商品を何度も買うなら、まとめ買いすればいいのです。

その際は、賞味期限や、使用するまでのタイムラグを読む精度を上げることです。

そうすれば、まとめ買いは「いい買い物」になるでしょう。

東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。

2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。

昭和女子大学「現代ビジネス研究所」研究員、戸板女子短期大学非常勤講師、文教大学非常勤講師を兼任。『世界は行動経済学でできている』(アスコム)、『世界最先端の研究が教える新事実 行動経済学BEST100』(総合法令出版)、『ミクロ・マクロの前に 今さら聞けない行動経済学の超基本』(朝日新聞出版)などの著書や、関連する講演・執筆も多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 「返品無料」の罠! 衝動買いを引き起こす“ある効果”の正体とは

- 「クチコミ」に騙されるな! あなたの判断を狂わせる3つの心理効果

- 「賢い節約」が浪費に変わる瞬間! 巨大カートのコストコに学ぶ消費心理

- 「やめたいのに、やめられない」の正体:あなたを支配する脳の罠

- 得した気分に要注意! 賢い人が知る「フレーミング効果」とは

- 住宅ローンは「サラ金」と同じ? 約1,800万円損する仕組みの真実