要旨

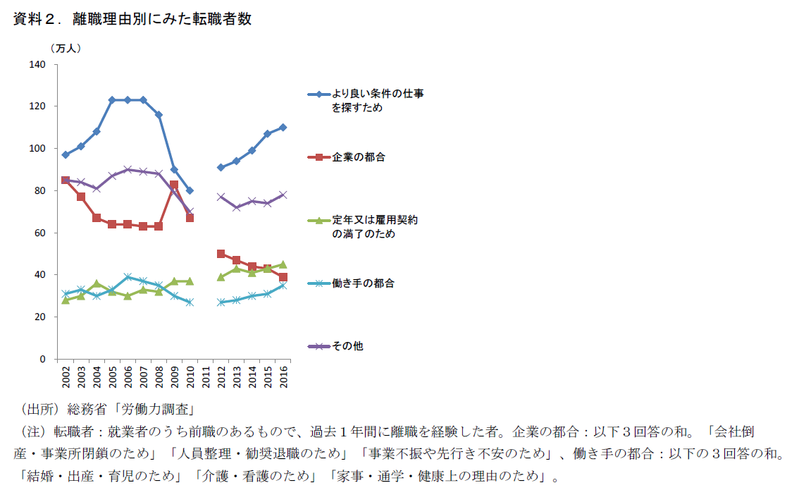

●転職者数が増加している。内容をみても、離職理由を「より良い条件の仕事を探すため」とする前向きな転職が増加している。各種の求人統計も労働需給の改善(逼迫)を示しており、これに伴う求人増、求人条件の改善が転職市場の回復に繋がっていることが示唆される。

●転職者数に占める「34歳以下」の割合は2006年の55.8%から2016年には44.6%と、若年層割合は低下している(中高年齢層は上昇)。転職者数は増加しているが、相対的に転職率の高い若年層の就業人口減などによって、増加の頭が抑えられている。

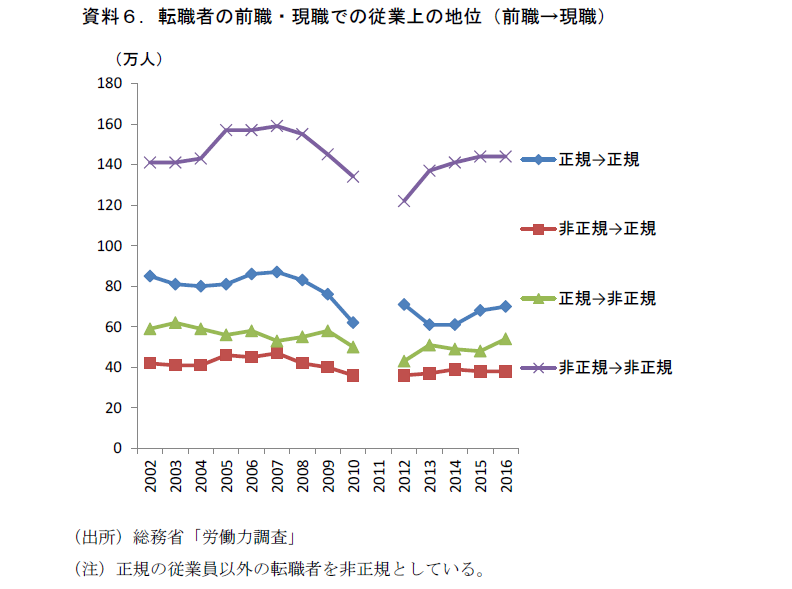

●正規・非正規社員の切り口でみると、回復しているのは「正規→正規」の転職や「非正規→非正規」の転職である。労働需給は改善しているが、「非正規→正規」の転職が進むほどのインパクトはない。また産業毎にみると、同業種や低生産性業種同士のシフトが中心だ。「低生産性→高生産性」業種への労働移動も進んでいるとは言い難い。

●人手不足は転職市場の改善をもたらしているものの、長年問題視されている労働移動の硬直性を解消するためには、政策や企業慣行の見直しを通じた後押しも不可欠だ。「働き方改革実行計画」には職業教育の充実や転職者受入拡大を経済界に働きかけるなどの方針が示された。こうした施策を通じた転職の成功事例を積み上げ、労働者自身が前向きに労働移動を行うことの出来る環境を築いていくことが望まれる。

人手不足下で転職が増加傾向

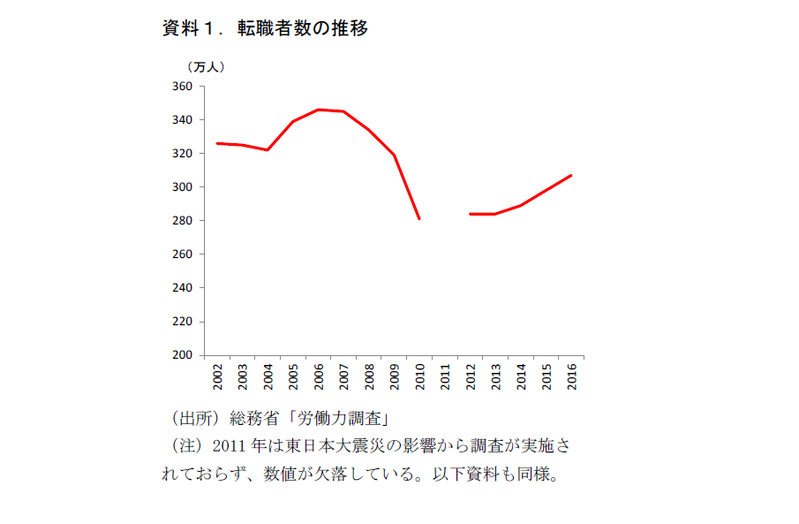

2016年の転職者数が306万人に達した。総務省「労働力調査」によれば、転職者数は2000年代の景気回復局面におけるピークにあたる2006年に346万人に上ったが、世界金融危機に伴う景気悪化によって2010年には281万人まで減少、足もとでは緩やかな増加傾向に転じている。

「より良い条件の仕事を探すため」とする数が着実に増加している。他方で「会社倒産や人員整理、先行き不安」など企業側の経営難に起因する後ろ向きな転職者数は2009年をピークに減少傾向が続いている。ハローワーク(公共職業安定所)の労働需給を示す厚生労働省公表の有効求人倍率のほか、民間転職サイトの公表する転職求人倍率も改善方向にある(例えば、(株)リクルートキャリアが公表している転職求人倍率は直近2017年3月で前年同月比+0.12ptの1.86倍)。転職者数の増加は労働市場の改善に伴う前向きなものである。

就業人口の中高年齢化とともに“転職者の中高年齢化”が進んでいる

このように、転職者数は確かに増加している。しかし見方を変えると、労働市場の改善が進んでいるにも関わらず、2000年代半ばの水準(2006年:346万人)には達していないともいえる。

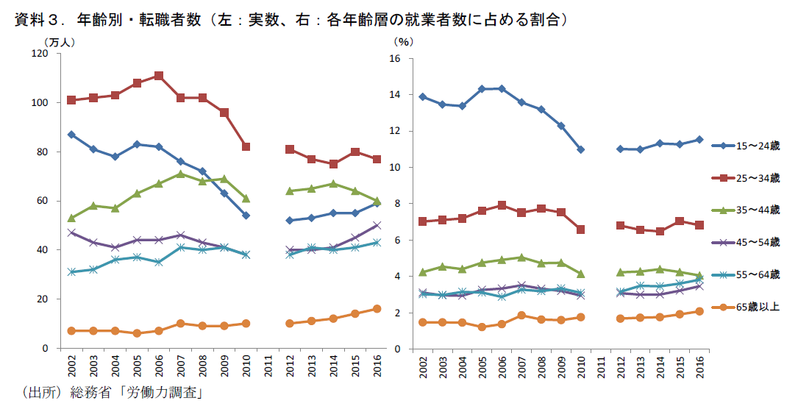

この理由は年齢別の転職者数をみていくと明らかになる。資料3左図で転職者数の年齢別推移をみると、45歳以上の転職者数増加が牽引役となっている。定年後再雇用者や65歳以後の再就職者が増加していることに加えて、就業人口のボリュームゾーンである団塊ジュニア世代が40代後半に達し始めていることが背景にあると考えられる。

一方で、15~24歳、および25~34歳の転職者数は2000年代半ばの景気回復局面と比較してそれぞれ約20万人ずつ減少していることが確認できる(資料3左図)。転職者の中心である若年世代の転職者数の水準が2000年代半ばの景気回復局面とくらべて一段切り下がっていることが、転職者数増加の頭を抑えているのだ。

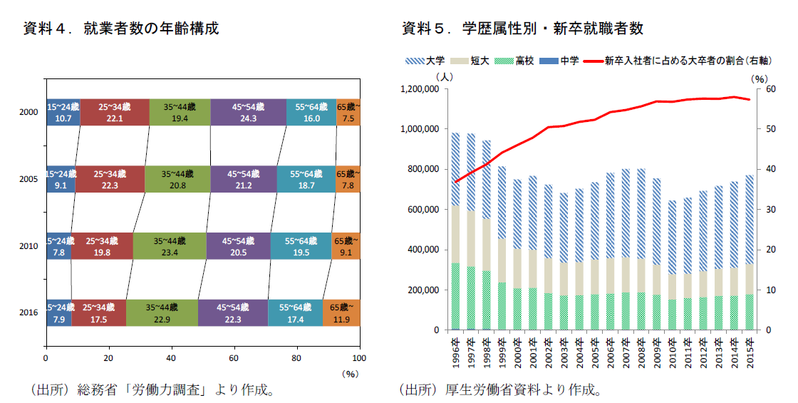

若年層の転職者数が切り下がっている理由として挙げられるのが働き手全体の年齢構成の変化だ。25~34歳の転職者数は確かに減っているのだが、その就業者数に占める割合をみると大きく低下しているわけではない(資料3右図)。つまり、「25~34歳の働き手自体が少なくなっていること」が、転職者数の減にも影響しているということだ(資料4)。

15~24歳の年齢層でも同様の作用が働いているが、転職者数の就業者数に占める割合も低下が著しい(資料3右図)。この変化の背景には、内閣府「日本経済2013-2014」でも指摘されているように、若年層が一つの企業でのキャリア形成を希望する傾向が強まっていることがあるとみられる(内閣府(2013)は、労働政策・研修機構の調査をもとに「特に20歳台では、2007年から2011年にかけて大幅に上昇し、一企業キャリア意識の最も高い世代となっている。景気低迷が長引いたことを背景に、若い世代が終身雇用を希望する割合が高まっていることが考えられる」としている)。また、若年世代の学歴属性の変化、大卒者の増加も一因であろう。新規学卒者の早期離職率については「七・五・三」問題(中学卒では7割、高校卒では5割、大卒では3割が3年以内に離職すること)と表現された。近年でも離職率の高さ自体に大きな変化は無い(厚生労働省「新規学卒者の離職状況」の直近公表値(2013年3月卒業者)における新卒就職者の3年以内離職率は、大卒者31.9%、高卒者40.9%、中卒者63.7%)ものの、新規学卒就職者の大卒者の割合が上昇している(資料5)ことで、全体としての離職率は低下する方向にある。これが15~24 歳層の転職者減に繋がっていると考えられる。

こうした若年世代の就業人口の減少や15~24 歳層の転職率の低下を主因として、転職者数に占める若年世代の割合は低下、中高年世代の割合は上昇している。「34 歳以下」の転職者の割合は2006 年の55.8%から2016 年には44.6%と10%pt 強の低下となっている。

「非正規→正規」の転職には依然としてハードルがある

次に、従業上の地位(正規の従業員、非正規の従業員)ごとの転職者数の動向をみていく(資料6)。これをみると、労働移動の中心は「非正規雇用から非正規雇用」への転職(2016年:144万人)だ。次点は「正規雇用から正規雇用」(同:70万人)、「正規雇用から非正規雇用」(同:54万人)、「非正規雇用から正規雇用」(同:38万人)の順に続く。非正規雇用から正規雇用への転職者数は40万人程度で横ばいでの推移が続いている。転職市場においては、正規雇用市場と非正規雇用市場の分断状況に改善はみられていない(なお、2016年は正規雇用者が前年から+51万人増、非正規雇用者が+36万人増となり、これまで続いてきた正規雇用者比率の低下に歯止めがかかりつつある。これは①新規就業者の正規社員の比率が上がっている、②1年以上離職後に再就職した人の正規比率が上がっている、③離職を経ずに非正規雇用から正規雇用になる、例えば同じ企業で非正規雇用から正規雇用に転換する人が増えている、といったことによるものといえる)。

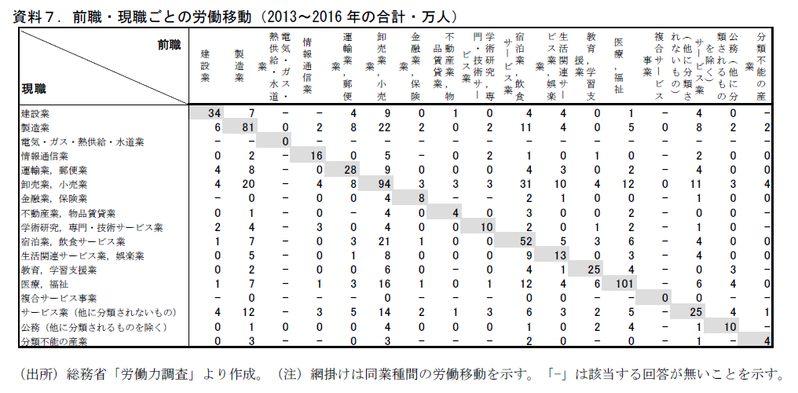

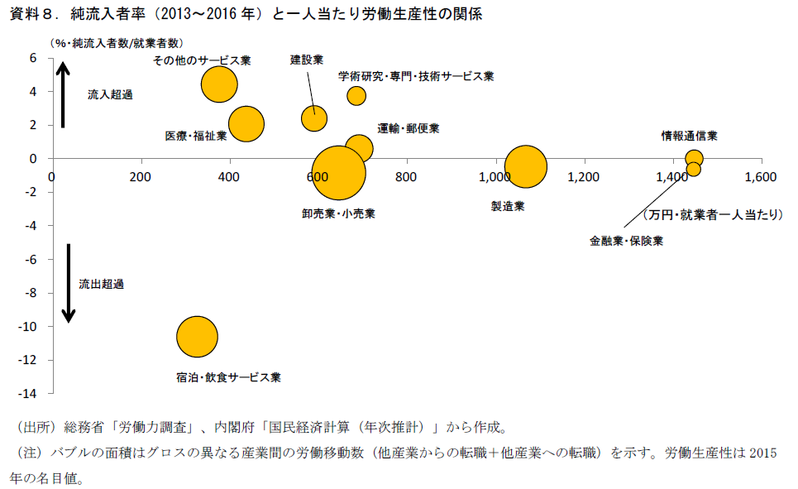

同業種や低生産性業種間の労働移動が中心

最後に、産業ごとに転職者数の動向を確認する。資料7は、2013年から2016年の転職者数を、前職・現職の産業ごとにみたものである。基本的には同業種の転職が中心となっていることが確認される。資料8は、異なる産業間の労働移動の動向をみるために、各産業の純流入者率(「産業iに他産業から転職した人数-産業iから他産業に転職した人数」を産業iの就業者数で除した値)を縦軸に、産業iの名目労働生産性を横軸にとり産業ごとにプロットしたものである。バブルの面積はグロスの労働移動数(他産業からの転職+他産業への転職)の相対的な規模を表している。ここから確認できるのは、労働移動が活発なのはサービス業や医療・福祉業などの低生産性業種であることだ。製造業や金融保険業などの高生産性業種は流出超過となっており、転職市場において「低生産性→高生産性」業種への労働移動も進んでいるとは言い難い。

労働移動促進のために、政策の後押しはやはり必要である

人手不足に伴う“労働市場の売り手市場化”は、転職市場の活性化に繋がっている。今後予想される人手不足の深まりに伴う労働需給の逼迫とそれによる労働条件の改善は、非正規雇用から正規雇用への転換や、低生産性(低賃金)産業から高生産性(高賃金)産業への雇用シフトを促す効果が期待される。これは生産年齢人口の減少が進む日本にとって良い変化といえるだろう。しかし現時点においては、人手不足がこうした望ましい形での構造変化をもたらしている様子は窺われない。中高年齢層の転職率が相対的に低い点、非正規雇用市場と正規雇用市場が分断されている点にも依然変化はない。また、異なる産業間の労働移動も、主に進んでいるのは生産性の低い業種であり、一国全体の労働生産性の上昇をもたらすものではない。

国内の労働市場に関しては、その硬直性が問題視されて久しい。年功序列や退職金制度など同企業での長期勤労にインセンティブのある日本型雇用慣行のあり方に加え、働き手の再教育制度をはじめとした積極的労働市場政策の不充実といった要因が問題点として挙げられている。今後、労働移動の少ない中高年齢層の就業人口の増加が近年の転職者数の増加を抑えていることに鑑みれば、こうした傾向の深化が将来的に労働移動の硬直性を一層高める可能性もあろう。政策や企業慣行の見直しを通じた後押しは不可欠だ。

3月に公表された「働き方改革実行計画」では、こうした問題への対処として、「個人への学び直しへの支援や職業訓練などの充実」、「転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定」が掲げられている。具体的には、離職中の職業教育に対して給付を行う雇用保険の教育訓練給付の充実や、子育て女性の再教育(リカレント教育)機会の充実、転職者の受入促進を経済界に働きかける等の措置が今後実施されていく見込みだ。こうした政策を通じた転職の成功事例を積み上げることで、労働者自身がより労働移動に前向きになれる状態を築いていくことが望まれよう。(提供:第一生命経済研究所)

(参考文献) 内閣府(2013) 「日本経済2013-2014」

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 副主任エコノミスト 星野 卓也