国立社会保障・人口問題研究所の人口推計が新しく発表された。出生率が近年上昇していることを受けて、推計結果は2012年よりも今回2017年は上振れしている。今後、外国人の流入も上振れする可能性がある。人口減少の未来はそう簡単には変えられないだろうが、筆者は2019・2020年が支援の効果が出やすい最後のチャンスに思える。

上振れした推計結果

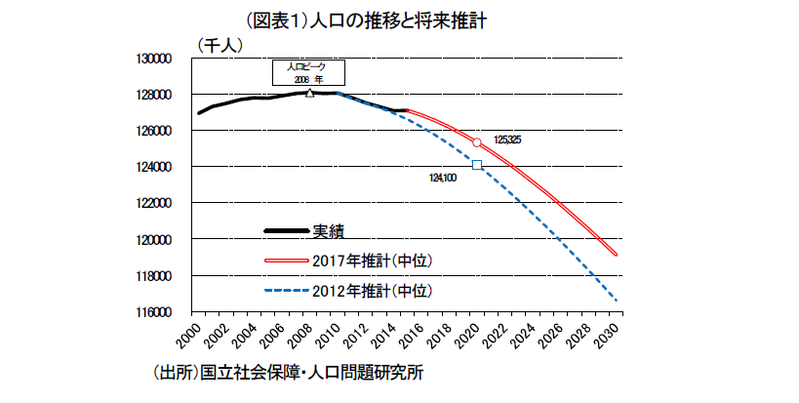

わが国の総人口は2008年に12,808千人とピークをつけた。しばらく横ばいだったが、2011年から減少となって直近2016年10月は、126,932千人とピーク比△0.96%となっている。この先の人口減少の見通しは、国立社会保障・人口問題研究所が2017年(平成29年)推計として4月10日に発表している。この推計は、5年に一度の新しい見通しであり、前回2012年の推計を更新したものとなる(図表1)。

一言で2017年推計を特徴づけると、人口減少の予測が上方修正となった点だ。無論、先々のわが国人口が減っていく未来は変わっていない。それでも、マイナス幅の見通しは若干ながら小幅に修正されている。例えば、2020年の見通しは、出生・死亡の仮定を中間にした中位推計(以下、前提を断らない限り中位推計)で、2012年推計の124,100千人から125,325千人(今回)へと+0.99%ほど上方修正となった。ざっくり言えば、毎年のマイナス幅が△0.11%ポイントほど縮小されている。この主因は、2012年時点から見通していた出生数の減少がそれほど大きくならなかったことである。死亡者数も前の見通しほど伸びなかった。2016年の出生数の実績は、2012年推計の予想よりも+8.5%ほど上振れている。また、死亡者数は△2.9%ほど少なかった。

これは、2012年には少子化をより深刻にみていたことを反映している。今回、いくつかの出生・死亡の仮定ののち、最も悲観なシナリオ(出生低位・死亡高位の仮定)は2012年推計よりもましな結果となっている(2021年まででの予想値について)。

鍵を握る出生ペース

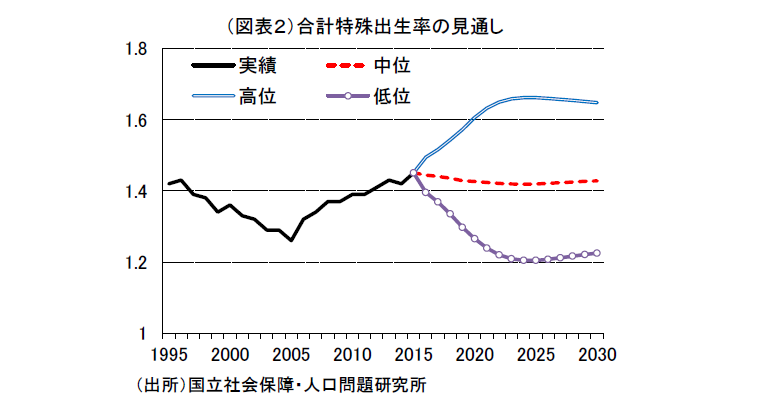

2012年に考えていたよりも2017年の出生数が改善した背景は何であろうか。ひとつは、合計特殊出生率(以下、出生率と略)の持ち直しが進んでいることである。出生率は、2004年までほぼ一貫して低下を続けていた(図表2)。それが2005年の1.26を大底にして2015年1.45まで改善している。この改善傾向を2012年推計は十分に織り込まなかったといえる。実は、2017年推計も中位推計の前提となる出生率は1.4台で概ね横ばいの見通しとなっていて、今後の出生率の持ち直しの継続を想定してはいない。

女性の年齢別出生率がここ数年でどう変化したかに注目すると、30歳から40歳代前半の出生率が上昇している。特に、30歳代後半の上昇が目立つ。団塊世代の子供に該当するボリュームゾーンもこの出生率の上昇によって出生数の増加に寄与した。ただし、2017年時点で20歳代の女性は約600万人いるが、その人数は10年後に約20万人ほど減少していく。そうした流れを踏まえると、今後は相当な出生率がなければ出生数を大きく上振れさせられないだろう。

筆者は、2010年代の出生率の上昇には若者を中心とした雇用改善があるとみている。企業がもっと若者に対して賃金上昇を認めるように変われば、想定以上に出生数が上昇することも否定できないとみている。2017年推計でも、1.6台の出生率を見込んでいる高位の仮定も、もしかすると現実化する可能性を一応はみておく必要があるだろう。

海外からの人口流入の想定

もうひとつ、重要な論点がある。将来の人口減少を和らげる要因として、社会増減をどうみればよいかという点である。総務省「人口推計」では、2013~2016年にかけて社会増が4年連続でプラスとなり、しかもプラス幅が拡大している。特に、2015年9.4万人増、2016年13.4万人増は際立っている。4年間の平均でみて、約7.0万人である。同じ期間の自然減が△26.4万人なので、自然減の1/4の部分が社会増でカバーされている格好だ。この社会増は、主に海外からの流入である。実習生・留学生などで、国内滞在期間90日以内の者(含む帰国者)を除いている。

今後、わが国の人手不足がさらに厳しさを増すと、海外からの流入はもっと増えても不思議はない。2017年推計では、7万人前後の増加を前提にして総人口を見通している。仮に、人手不足から外国人労働力の受け入れを積極化するのならば、推計値は上振れすると考えられる。筆者は7万人前後の前提は基本ラインとして妥当だと思うが、同時に上振れの可能性も無視できないとみている。

反対に、リーマンショックに近い世界経済の変動に見舞われれば、2009~2012年のように海外からの流入は逆流することもある。この社会増減は、変動が大きくなっていると心得た方がよいかもしれない。

未来は変わるか

将来の人口推計が皆の関心を集めるのは、労働力が減っていき、高齢者の手厚い社会保障の水準を維持できなくなるのではないかと思っているからだ。平均寿命は、男性が2015年80.75歳から2065年84.19歳へと延びる(+3.44年、中位推計)。女性は2015年86.98歳から2065年91.35歳になる(+4.35年)。2012年推計では男性が2060年84.19歳、女性が同90.93歳だった。特に、女性は平均値が90歳以上と驚くばかりだ。

その反面、15~64歳の生産年齢人口は、2015年に総人口の60.8%だったところから、中位推計で2040年53.9%、2060年51.6%とウェイトを落としていく。ごく単純に生産年齢人口を支える割合は、2040年1.33倍(=46.1/53.9÷39.2/60.8)、2060年1.45倍(=48.4/51.6÷39.2/60.8)となる。この数字は、今の労働力人口が推計通りに減っていくシナリオを前提としている。労働参加率を上げることに限界があるとすれば、1人当たり生産性を相応に上げていくしかない。

この未来図を少しでも変えるには、出生率を全力で上げて増やすしかない。政策的にもっと積極策に打って出てもよいはずだ。筆者は、2019年と2020年はチャンスに思える。新元号の年が始まって、そのタイミングで結婚したいと感じる若者は多いはずである。2020年の東京五輪の時に子供を産みたいと思う夫婦も多いだろう。中には、元年に結婚して、2年の五輪の年に第一子をもうけたいという人もいるに違いない。この節目を活かして、婚活・出産支援をすると、推計のシナリオよりも成果が表れると考える。子育て・保育に加えて手前の結婚・出産にも力点を置いて社会全体が少子化にストップをかける。このタイミングをうまく利用できなければ、筆者はもっとうまくいくシナリオを思いつかない。それだけに最後のチャンスに思える。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生