企業の景況感や雇用環境の改善持続。景気判断の見直しが必要

要旨

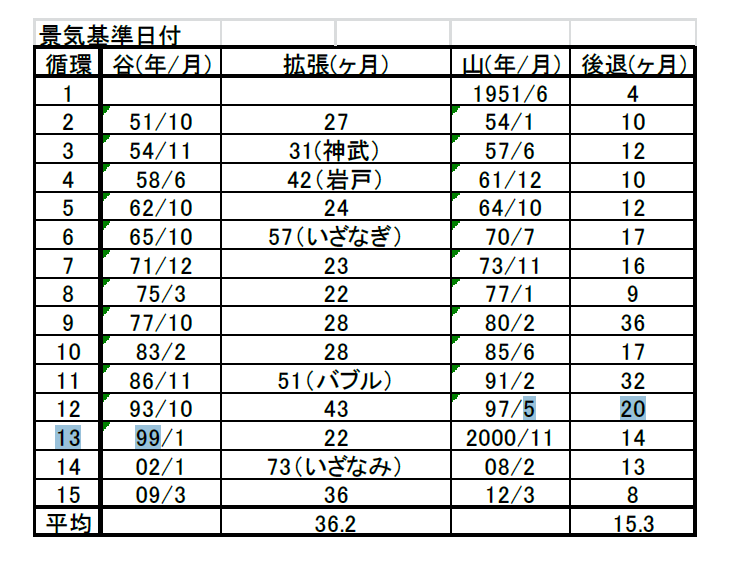

● 内閣府の景気動向指数研究会によれば、2015年7月24日に公表した資料で直近の景気の山・谷をそれぞれ2012年3月、2012年11月に確定して以降、景気の転換点は設定されていない。

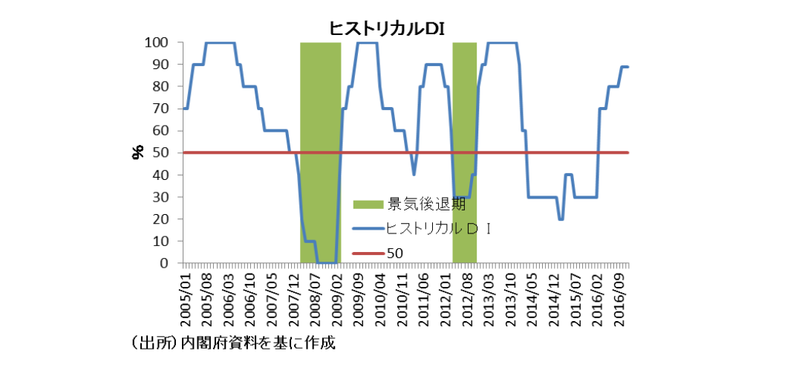

● 正確な景気の山谷は、政府の景気基準日付検討委員会によって、ヒストリカルDI(以下、HDI)を計算して決められる。機械的にHDIの結果だけを基に判断すれば、日本経済は消費税率引き上げ後の2014年4月から景気後退局面入りしたことになる。そして、23か月間の景気後退後、2016年3月から景気回復局面入りしている可能性がある。

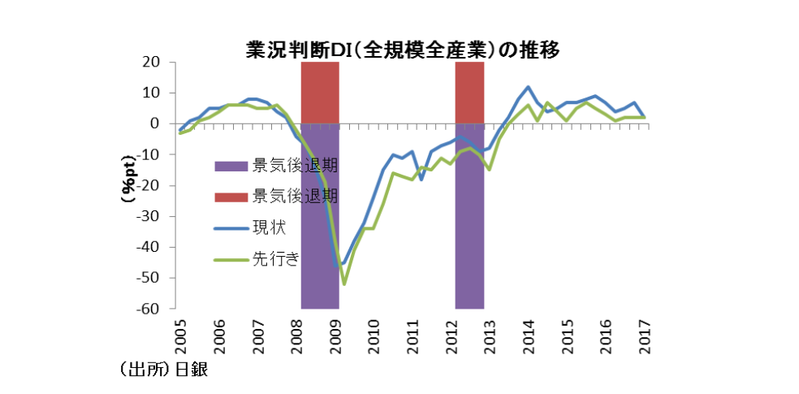

● ただ、政府の公式な景気基準日付委員会で景気の山・谷を設定するに当たっては、企業の景況感を表すとされる日銀短観の業況判断DI等の動向も考慮して総合的に判断される。日銀短観の業況判断DIは全規模全産業ベースで2013年9月調査以降、現状判断DIも先行き判断DIも50%ポイントを一度も下回っていない。

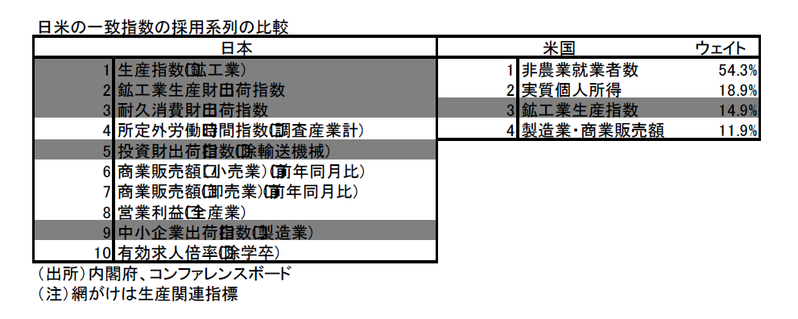

● 企業の景況感まで含めて定性的に判断すれば、景気は2014年3月に山を付けていた可能性は低下し、消費増税後も後退局面入りしていなかった結論に至る。ただ、一致指数の構成系列を見ると、GDPベースで2割強を占めるに過ぎない製造業の動向に強く影響される。したがって、今後の景気局面の実態を判断する際には、製造業の生産活動以外の動向も充分注視することが必要。

● これに対して、米国における景気の転換点は、NBER(全米経済研究所)が労働、所得、生産、需要関連の各指標の動向を偏りなく反映して、定性的に判断されることが知られている。米国を参考に、一日も早い景気動向指数の構成系列の改良と景気の山谷の判定の見直しが望まれる。

はじめに

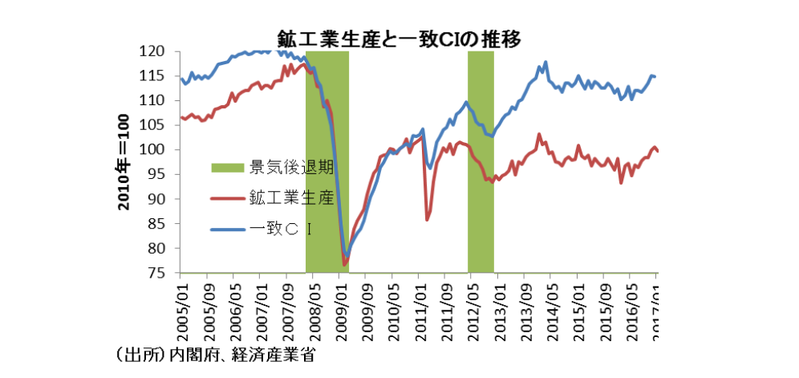

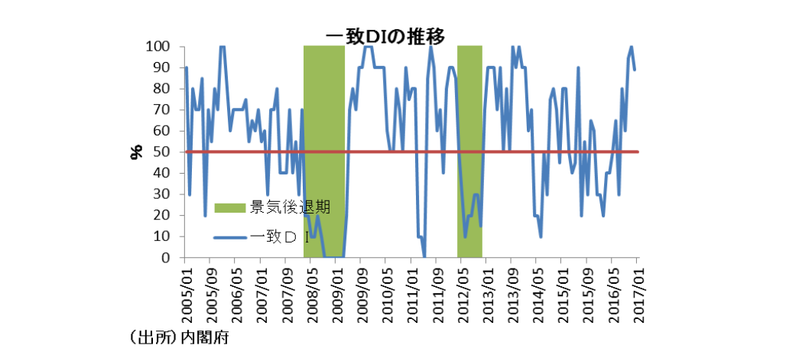

景気の現状を示す代表的な指標とされる鉱工業生産が2016年3月から上昇基調にあることや、景気動向指数の一致DIが2016年8月以降5ヶ月連続で50%を上回っていること等から、景気回復時期に関する議論が盛り上がりつつある。しかし、内閣府の景気動向指数研究会によれば、2015年7月24日に公表した資料で直近の景気の山・谷をそれぞれ2012年3月、2012年11月に確定して以降、景気の転換点は設定されていない。

定義上、2014年3月が景気の山の可能性

一般的に、景気の転換点を簡易的に判断するには、景気動向指数の一致DIが3ヵ月連続で50%を上回ったか、一致CIのトレンドが転換したか、等が基準となる。となると、2012年11月に確定した景気の山以降、2014年4月から3か月連続で50%を下回る一方、2016年8月から5か月連続で50%を上回っているため、2014年3月と2016年7月が景気の山・谷と判断されてもおかしくない。事実、2012年11月以降の一致CIのピークとボトムを確認しても、それぞれ2014年3月と2016年2月となり、少なくともデータのトレンドが転換していることは確実な状況である。ただ、そもそもこうした判断はあくまで目安に過ぎず、一致DIや一致CI動向をみているだけでは景気の正確な転換点を決めることはできない。

正確な景気の山谷は、政府の景気基準日付検討委員会によって、ヒストリカルDI(以下、HDI)を計算して決められる。HDIはDIの一致指数として採用されている10系列の山谷を決定し、景気拡張期は+、後退期は-に変換して新たにDIを作り直すことにより求められる。そして、HDIが50%を切る直前の月が景気の転換点となる。

尚、各指標の山谷は、全米経済研究所(NBER)が開発したブライ・ボッシャン法という手法を用いて設定される。この手法では、3種類の移動平均をかけたデータについて検討を行ない、①山はその後のデータの値より高いこと(谷はその逆)②山や谷が系列の終了時点から6ヵ月以上離れていること、③山と山、谷と谷が15ヵ月以上離れていること、④山と谷が5ヵ月以上離れていること――等の条件を考慮して山谷が確定される。このため、実際の景気の山・谷は発生してからかなりの期間を置いて十分なデータが得られたところで決定されるのである。

そこで、今回の局面についてHDIを推定してみた。推定した結果を見ると、2014年4月~2016年2月までHDIが50%を下回り、2016年3月以降はHDIが50%超を維持している。

このため、機械的にHDIの結果だけを基に判断すれば、日本経済は消費税率引き上げ後の2014年4月から景気後退局面入りしたことになる。そして、23か月間の景気後退後、2016年3月から景気回復局面入りしている可能性がある。

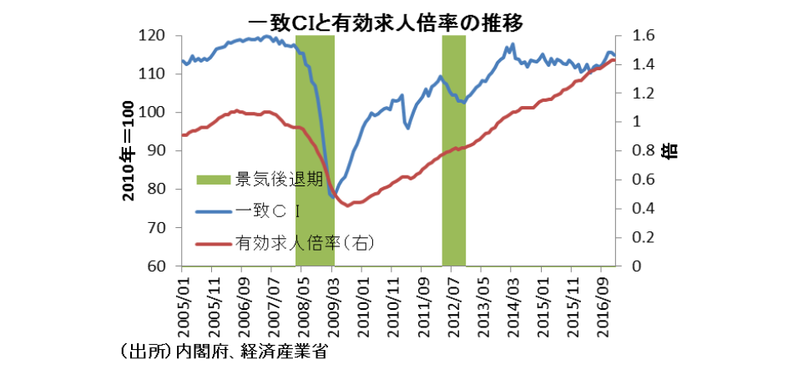

経済構造の変化にそぐわない景気転換点の判定

ただ、政府の公式な景気基準日付委員会で景気の山・谷を設定するに当たっては、HDIの試算に加えて、(1)景気の量感を表すとされるコンポジット・インデックス(CI)、(2)企業の景況感を表すとされる日銀短観の業況判断DI等の動向も考慮して総合的に判断される。そこで、これらの指標についても具体的に見てみた。すると、(1)一致CIは2014年3月にピークアウトし、2016年2月にボトムアウトしているが、(2)日銀短観の業況判断DIは全規模全産業ベースで2013年9月調査以降、現状判断DIも先行き判断DIも50%ポイントを一度も下回っていない。 従って、これらの指標の動向を勘案すれば、機械的に判定したHDIでは景気後退とみなされても、景気の量感や景況感といった観点からとらえて、景気の山が2014年3月と最終的に判断されなかったといえよう。

尚、2014年3月と2016年2月がそれぞれ景気の山・谷となれば、今回の景気拡大および後退局面はそれぞれ16ヶ月、23か月となり、戦後の景気拡大・後退期間の平均がそれぞれ約36ヵ月、15か月であることからすれば、短い景気回復と長めの景気後退期間であったことになる。

生産活動の動向が過剰反映

このように、企業の景況感まで含めて定性的に判断すれば、景気は2014年3月に山を付けていた可能性は低下し、消費増税後も後退局面入りしていなかった結論に至る。ただ、一致指数の構成系列を見ると、生産指数(鉱工業)、鉱工業生産財出荷指数、耐久消費財出荷指数、投資財出荷指数(除輸送機械)、中小企業出荷指数(製造業)とも製造業関連指標であることには注意が必要である。

このため、景気の転換点は事実上、実質GDPベースで2割強を占めるに過ぎない製造業の動向に強く影響されることになる。したがって、これまで政府が行ってきた景気局面の判断手法は、サービス経済化が進んでいる状況が十分反映されないという問題がある。

今回は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により製造業が早めに生産調整をした可能性がある。しかしその一方で、労働需給の逼迫を示す有効求人倍率は、人手不足を受けて25年ぶりの水準まで上昇している。このため、今後の景気局面の実態を判断する際には、製造業の生産活動以外の動向も充分注視することが必要となってこよう。

これに対して、米国における景気の転換点は、NBER(全米経済研究所)が労働、所得、生産、需要関連の各指標の動向を偏りなく反映して、定性的に判断されることが知られている。米国における景気の転換点の判断が優れている点としては、第一に生産関連指標に偏りの大きい我が国の一致指数とは異なり、労働、所得、生産、需要の各項目にウェイト付けをして反映しているということだ。また、第二に少数の指標で判断するため、景気の現状が速やかに判断できることである。さらに、第三に水準や前年比が混在しているわが国の一致系列と異なり、全ての系列が実質の水準値で統一されていることである。

以上より、デフレ脱却による内需の持ち直しで内需依存度が高まっている我が国の景気局面を正確に判断するには、景気動向指数の構成系列や景気の山谷の判定について抜本的な見直しが必要である。構成系列の抜本的な見直しを行って景気一致CIを作成し直せば、政府としても景気局面に応じた望ましい政策対応が可能となるだろう。米国を参考に、一日も早い景気動向指数の構成系列の改良と景気の山谷の判定の見直しが望まれる。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 永濱 利廣