常々、生産性上昇という言葉が“決め台詞”のように使われる。本当は、生産性とはブラックボックスであることが多い。人口減少で設備投資が減ると、1人当たりの資本装備率が落ちて生産性も上がりにくい。サービス産業も顧客の高齢化によって生産性を上げにくい。この逆風への対案を考えたい。

生産性を巡る違和感

「人口が減少しても、技術革新によって生産性を上げれば、日本経済は衰退しない」、「働き方改革で長時間労働を是正すれば生産性が上がって給与は増える」など、経済論議の中でしばしば生産性上昇を話題にされる。筆者の違和感は、それほど単純に生産性を上げる営みを自由自在に操作できるとは思えないというところにある。話の中で使用される生産性上昇が指すものは、具体性のないシンボルのような扱いであるからだ。実務家は「ではどうやって生産性を上げるのですか?」と問う。その点が、実はブラックボックスになっていて、生産性上昇を語る人たちの話の説得力を落としている。一方、生産性上昇という話にリアリティを感じない人は、そのあいまいさに違和感をおぼえている。そして人口減少の見方によって、それが、日本経済を衰退させるのではないかという悲観論に戻っていく。多くの生産性に関する議論が、その具体的手法を欠いている点で、その主張を弱くしているのが実情だ。

問題は投資不足

経済学のアプローチでは、生産関数をイメージして、労働投入の代わりに資本投入と技術革新によって一国の生産物が人口制約に依らずに増えるとする。労働1単位当たりの生産性は、設備投資や技術導入によって促進される。1人あたりの資本装備率の上昇により生産性アップをしている。投資に応じて、コストも増えても生産性が大きく増えた分、量的拡大によって賃金は上昇する。ここでのコストとは、固定資産の減価償却費や、設備投資拡大のための資金調達コスト(金融費用)、研究開発費などがある。わかりやすく言えば、3人の従業員が動かしていた生産機械の台数を5台から7台に増やすと、1人当たりの従業員の生産物は増えて、機械投資のコストを上回って利益が増えて、賃金上昇も可能になるということである。

しかし、企業は生産性上昇を目指して、率先して投資を増やそうとはしていない、厳密に言えば、国内投資を手控えて、海外投資にシフトする流れはまだ続いている。日銀は、企業の資金調達コストが低くなるように、限界まで緩和度合いを強めている。それでも、企業が内部資金を上回って投資を増やすのを躊躇している。なぜならば、国内の成長期待は乏しく、資本ストックを増やしたときに固定費負担が重くなることを企業が警戒するからだ。リーマンショックのトラウマもあるが、人口減少によって市場が収縮する恐怖を持っていることが、投資のリスクと感じられる。これは、経営者が終身雇用の正社員を雇うことに、消極的になる心理と同根である。リフレの発想は、実質成長率は操作できないが、インフレ期待はコントロールできるから、人口減少下でも名目成長率を上昇させることは可能というものだ。企業が国内投資に消極的な理由を、インフレ率の低下、すなわちデフレに置き換えて、インフレ期待を引き上げれば成長期待の下振れを補うことができると考えている。本稿では、深入りしないが、リフレの発想は、実務家や経営者を信じさせることに成功していないので、筆者は作戦失敗だとみている。

つまり、生産性上昇のために、投資拡大が必要だとしても、国内市場が収縮していくリスクが強く意識されていると、本当は投資によって活路を開くことができても、それが阻止されて自己実現的に生産性を低迷させる結果になる。インフレ期待ではなく、成長期待を操作できずに手詰まりになっているのだ。

サービスの生産性向上

生産性について考えるうえで、実際のデータを確認しておくことは有用である。例えば、2015年の国内総生産(名目値)は、528.8兆円である(内閣府「国民経済計算」)。これを就業者数6,629万人で割り、さらに年間総労働時間(雇用者分)の1,751.4時間で割ると、1時間当たり4,554円が求められる。これにマクロの労働分配率49.5%を乗じると、時間給に相当する2,255円の報酬が求められる。4,554円の生産性を上げれば、それに同調して2,255円の時間当たり報酬も増えるという理屈である。

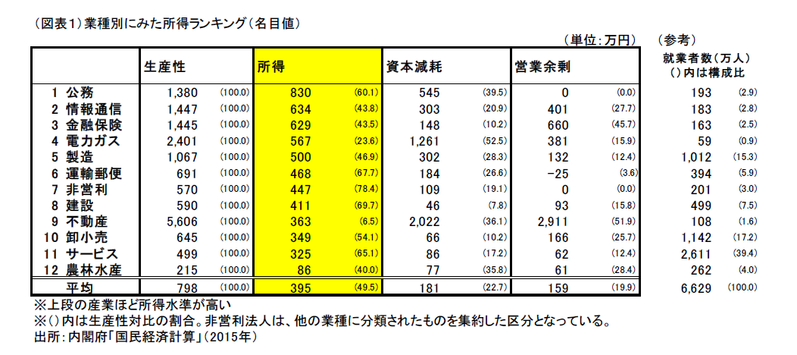

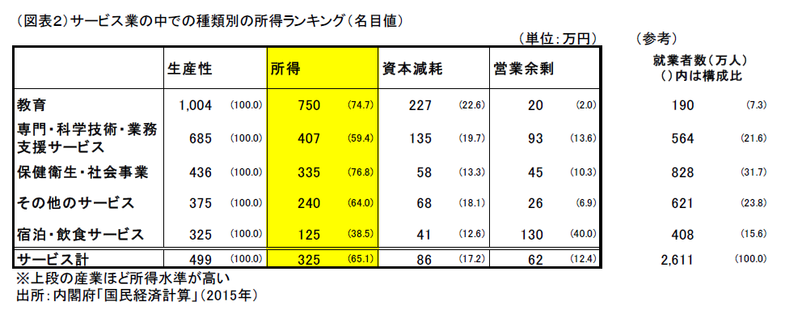

次に、業種別に就業者1人当たりの所得(人件費)のランキングをみてみよう(図表1)。生産性が高いのは、電気ガス、情報通信、金融保険、公務、そして製造である。生産性の高さにほぼ応じて1人当たりの所得も高いことがわかる。設備投資を増やせば、固定資本減耗(減価償却費)が増える。電気ガス、公務、製造は資本集約度が高い、金融保険と不動産は、営業剰余が大きいが、この中には、金融費用が含まれており、見かけ上、利益率が高くなり増える。この表から読みたいのは、卸小売とサービスは、もっと資本集約度を上げて生産性上昇の余地があるように思える点である。この2つの業種は、全体の就業者に占めるウエイトが高く、併せて56.6%と過半の雇用を吸収する。サービスの内訳を細かくみると、保健衛生・社会事業とその他サービス、宿泊・飲食サービスの3つの生産性はとくに低く、おそらく1人当たり資本装備率も低いだろう。この分野では、もっと資本を投下して生産性上昇ができるように思える(図表2)。業種分類がわかりにくいので説明すると、保健衛生・社会事業の中には、医療・介護が含まれている。その他サービスには、クリーニング・理容・美容などの生活関連サービスが含まれる。こうした消費者向けのサービスは、顧客が高齢者、すなわち年金生活であることから、なかなか高価格、高品質のサービス提供が成り立ちにくい。卸小売も共通するが、高齢者の人数こそ成長していても、サービス単価が上げられないために効率化に向けた投資が行いにくい。医療・介護も公的保険が広く適用されて、保険外サービスでの高付加価値化が阻まれている。先に、人口減少だから投資が増えにくいと述べた。卸小売、サービスでは、高齢化の中での社会設計が、投資を増やしにくくしていると言える。

過去からの就業者の推移をみると、リーマンショックのときでさえ、医療・介護などのサービス従事者は増加を続けていた。就業者がシフトしていく先の生産性が低いということは、趨勢に任せていると、生産性水準は自然落下の引力が働くことになる。「生産性を上げればよい」と軽く説明を終わらせてしまうと、人口減少と高齢化の重石が投資を抑制している問題をすっぽり抜かして、言葉ばかりの処方箋が繰り返されることになる。

人口減少下で投資を増やす方法

私たちは、人口減少と高齢化によって国内投資が先細りする中で、生産性上昇を目指していると考えると事態は深刻である。イノベーションが重要だと唱えても、投資が増えにくい環境下ではイノベーションにも逆風である。まして、インフレ予想をコントロールして実質金利を下げると投資が自然に増えるという教義を信じ込むと時間を空費して、成長期待が鈍化するトレンドを放置することにつながる。 本来は、医療制度改革や規制緩和によってビジネスチャンスを掘り起こすのが主眼となるべきだが、政策誘導を考える際にも、しっかり見据えるべき焦点となる。

ひとつの対策は、労働力不足をカバーする効率化の投資であろう。能増投資の需要はなくとも、更新需要はある。企業が先行きを考えて省力化・効率化のための新しい技術を盛り込んだ設備を導入する。このメリットは、まさしく人手不足に悩んでいる卸小売サービス業にとって、より大きな動機付けになるからだ。人手不足は、サービス・卸小売の企業経営者にとって、業容を現状維持するための脅威でもある。難しいのは、人手不足を解決するための効率化投資がイメージしにくいことだ。これまで労働集約的であったスタイルを、機械化で乗り切るという手法は、概念の領域を出ていないという批判は免れられない。

しかし、マクロ統計には表れなくとも、宿泊・飲食サービスなどの分野では、ホテルの受付の無人化、オーダーを券売機が代替するなど、漸進的に省力化が進んでいる。まだ、距離感はあるが、無人運転車の普及がタクシー・トラックのドライバー不足を補う。経済論壇では、新しい産業革命で技能労働が職を奪われるとか、AIが会計士などの肩代わりをするなどと味付けされている。筆者は、労働力不足の日本ではこうした産業革命はメリットが大きいとみる。

こうした人手不足のプレッシャーは、人口を強く警戒する経営者には意識共有されやすい。また、現在より未来の人手不足を警戒する点は、期待に働きかけることにもなる。課題は、実務的にどういった機械・システムを導入すれば、効率化の成果が表れるのかが見えにくいことである。

この点について、筆者は動機付けを強めなくてはいけないと考える。具体的には、パート・アルバイトを含めた労働単位の引き上げだ。マンパワーを機械に置き換えるインセンティブは、賃金が上昇するほどに高まる。機械化の採算ラインを引き上げるのは、労働コストを相対的に引き上げることである。

現在、政府が働き方改革の旗を振り、総労働時間が短縮する方向にある。この流れは、時間節約的な仕事へのシフトを促がし、時間当たりの労働コストを押し上げることになる。正社員からの賃上げの動きが、パート・アルバイトへと波及し、サービスや卸小売の効率化投資が増えることが期待される。マクロの設備投資が増えればよいという発想から、生産性上昇に寄与する投資拡大の重視へと、エコノミストや政策当局者の注目点が切り変わっていくことも期待したい。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生