働き方改革では、過重労働を抑制して、労働時間が短くなる分、生産性上昇を促そうとしている。ITなどのテクノロジーを利用してテレワークを普及させることも重要だが、会社組織内で「形式の支配」が合理性を阻んでいるところに切り込む発想もほしい。人口減少で多様な働き方を認めて、正規雇用の受け皿を広げる意味もある。

なぜ、今働き方改革なのか

政府は、勤労者の過重労働を是正して、よりフレキシブルな働き方を追及し、生産性上昇を実現しようとしている。この方針に関しては、様々なスローガンが叫ばれていて、これまでの筆者には何となく漠然とした印象しか持っていなかった。今、春闘を迎えて、働き方の議論を一度論理的に整理しておきたいと思ったので、本稿でそれをしてみたい。

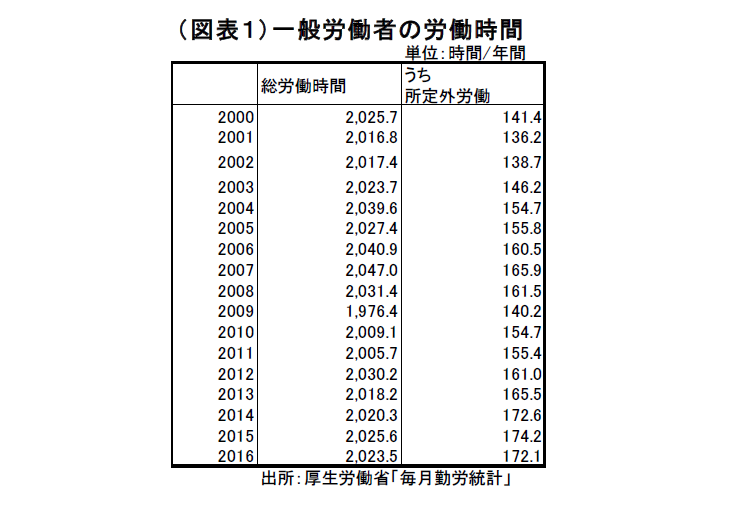

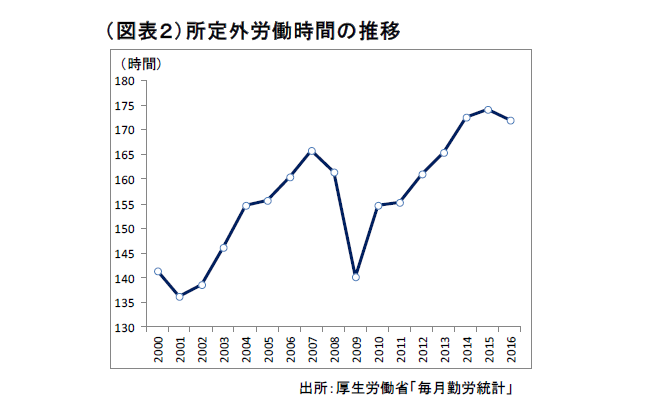

まず、勤労者の総労働時間が増えているのかどうかを確認すると、2016 暦年は、常用雇用・一般労働は、年間2,023.5 時間も働いている(厚生労働省「毎月勤労統計」)。2000 年以降の平均値2,022.3 時間と比べて現在の労働時間が長いとは言えない(図表1)。所定外労働時間に関しては、2015 年の年間174.2 時間、2016 年172.1 時間と、過去の平均値156.3 時間よりも最近は1割程度長くなっている(図表2)。平均値として表された総労働時間はそれほど長くなっていないとしても、サービス残業など隠れた過重労働がある点を軽視してはいけない。

おそらく、現在の働き方改革は、数字上の長さを問題視しているのではなく、「労働時間が長くなるのが当たり前」というスタイルを見直すことに主眼があるのだろう。なぜならば、女性も男性も家事や家族の中での役割を労働と両立させて生きていく必要性が高まってきているからである。つまり、正社員=フルタイムで実質無制限に近い労働時間で働く人ではなく、様々な制約のある人も正社員として働ける社会制度を確立する必要があるということである。何故そうした社会を確立する必要があるのかと言えば、人口減少対策である。仕事に没入できる従来型サラリーマンだけでは、必要とされる労働力が確保できなくなるので、女性・高齢者が働こうとするときの制約を少なくする。無論、家族を持っている男性は、今まで以上に家族の中での役割を果たすことで、女性の負担をシェアしなくてはいけない。

考え方によっては、人口減少だから1人当たりの労働時間を増やせばよいという方法もある。しかし、労働時間の延長では、労働生産性は上昇しない。労働時間を短縮すると同時に、所定内労働時間の生産性上昇を目指す方が、生産的解消である。長時間労働で体を壊す人が増える方が、人口減少社会では損失が大きいと言える。

労働時間を節約する発想

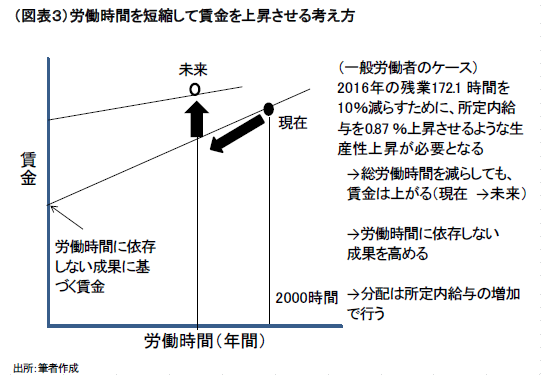

労働時間の長さに囚われずに、成果を高めることで生産性上昇を実現する。こう言えば、耳障りはよいが具体的に何をすればよいのだろうか。実は、美しいスローガンはあっても、その中身は必ずしも詰められていないように思える。例えば、2016年の残業時間172.1時間/年間を1割削減するとしよう。月単位で14.3時間を12.9時間にする(△1.4時間/月の削減)。これは、所定外給与の年間31.9万円(月間2.7万円)の1割、すなわち△2,660円の減少になる。所定内給与の年間367.2万円(月間30.6万円)に対して、所定内給与が年0.87%ほど増加しなくてはいけない(図表3)。労働分配率を一定とすると、生産性も0.87%の上昇が必要になる。このハードルは決して低くない。

ひとつの方法として、通勤時間を削るのは一案だ。1日の往復2時間をそのまま自宅勤務(テレワーク)に切り替えると、週1回のテレワークでも5.15%の実質的な作業時間の増加となる。週1回のテレワークは8.7時間の通勤時間を月次ベースで節約する。これは、月間の総労働時間168.6時間に対して、5.15%の作業時間の増加という計算である(前提は通勤に60分かけていること)。テレワークの実行は、電子メールなど情報通信技術の進歩によって可能になっている。ただし、重要なことは電子メールを使えるようになったという物理的進歩もさることながら、会社組織が電子メールを使って仕事を済ませることを公式に認めたことにある、筆者は、社会インフラなどが進歩して社会全体が恩恵を享受できるようになったことを外部効果とみる。また、会社組織が新しい技術の活用を認めて生産性を向上させることを内部効果と考えている。実は、新しいテクノロジーの登場を待たなくとも、組織内部に旧態依然とした「形式の支配」が山のようにあるので、ルールを見直すだけで内部効果が生産性上昇を引っ張っていけると考える。この発想は、経営者たちが規制緩和による経済成長を求めていることと相似形でもある。「労働時間に囚われない」と表現されている概念には、非効率な時間の使い方をしない、すなわち時間節約型の勤労形態を求めるという志向が含まれている。

また、「アイデア勝負」と言われる仕事の質についても、作業時間を極力短くして、勤務者が独り(あるいは数人)で考える熟考時間を長くした方が質は向上する。熟考は、就業時間に限らずに行なえる。組織が正しくミッションをメンバーに与えて、就業時間に限定しないで課題解決を模索してもらう。おそらく、「労働時間に囚われない」とは、就業時間中にオフィスの自席にいるスタイルを変革することで、人口減少社会でマンパワー投入量が落ちていく落下速度を弱めていこうという試みなのだろう。

正規と非正規

労働時間の短縮は、非正規にはなじまない。非正規労働は時間単位で時給が決まっている。基本は定型業務だからである。実際に、長時間労働はあるかもしれないが、所定の時間だけ働くことになる。雇用者のうち、パート・アルバイトの比率は、30.7%であり、残りの約7割が正規雇用者である。生産性上昇を目指すのは、7割の正規雇用者に限られるということなのか。

ならば、働き方改革は、人口減少対策とは矛盾する。働き方改革は非正規から正規への転換を促がすものでなくては道理が合わない。例えば、子育てや介護の役割があってフルタイムで働けない人が、たとえ高い能力を持っていても、正社員の資格が得られずに非正規を選んでいたとしよう。フルタイムで、会社側が強い拘束力を認められている雇用形態では、なかなか働きにくいと考える人は少なくないだろう。働き方改革は、労働時間をフレキシブルにして、能力はあるが、時間的制約が大きい人を正規雇用に取り込むことを意図しているのだろう。

また、雇用者の生産性向上を期待するときに、スキルの向上が求められる。スキル向上のためには、長期雇用の方が有利だから、家族の事情などでフルタイム労働が制約される人材を会社側が寛容になって長期継続で働いてもらう枠組みを設けておくことが望ましい。非正規労働の人を正規転換させるというよりも、心ならずパート・アルバイトに転換していた正規の人材をつなぎとめる意味で、働き方改革は意義がある。会社側からみれば、若手人材に投じた人的投資をムダにしない(サンクコストにしない)という意味を持つ。

生産性と働き方改革

以前、労働時間に縛られない裁量労働へシフトすれば生産性が向上するという議論があった。筆者には、約10年前にあった、この種の“ふんわり”とした見解には全く共感を持たなかった。その後、ホワイトカラー・エグゼンプションは、過労を誘発するという批判が起こり、裁量労働への懐疑が起った。現在の働き方改革では、その批判を踏まえて過重労働を許さない志向が加わったものと理解される。実は、現在も、働き方をどう企画すれば、生産性上昇に寄与するのかという説明が乏しいままに話が進んでいる印象がある。

そこで、筆者なりの理解に沿って、働き方改革がどう生産性に絡んでくるのかを説明したい。勤労者の生産性を高めるために会社側が行なうことは、次の5つである。(1)優秀な人材を絞り込む、(2)その人材に教育(人的投資)を集中的に行なう、(3)人材が成果を最大限に発揮できるジョブローテーションを組む、(4)人材が長期に定着して働けるようにする、(5)人材が経験した教訓を他のメンバー(後輩など)にも伝えやすくする。日本的雇用は、年功序列・内部昇進・終身雇用などの形態を採って、(1)~(5)の条件を満たしてきた。

働き方改革は、労働時間の制約を柔軟にして、人材の定着率を高めて人的投資を増やしやすくする点にあるのだろう。成果の発揮に関しても、人材が病気になって働けなくなる損失を、過重労働を抑制することで防げるという理屈になる。

しかし、日本企業が生産性を上げるためにまだ試みていない労働改革は、数多くあるように思える。例えば、内部昇進の中で、一度選抜からもれた人を再登板させるメカニズムは、社内人口が逆三角形になってから見直されただろうか。キャリアの長いシニア層が若手を鍛える社内教育システムは、90年代に弱体化した後再構成されただろうか。まだ、働き方改革が対象にしていない課題は、数多くあるように思える。

ベースアップとの関係

最後に、残業が少なくなった代わりに生産性上昇が起ったとき、その成果は所定内給与と賞与のいずれで還元されるのが望ましいのだろうか。簡単なイメージで伝えると、定時で帰れる働き方に変わっていったとき、月例給与が増える場合と、月例給与は変わらずに賞与が変わるのでは、どちらが良いかという選択である。もしかすると、月間の手取りは、残業をしなくなった分、減ってしまうこともあるだろう。

生産性上昇が、勤労者の恒常的な能力向上に伴うものであるのならば、所定内給与の増加で還元されることが筋であろう。その場合、一定期間の能力向上が企業内で広範に起った分は、ベースアップという形で全体の勤労者に恩恵が行き渡ることになろう。景気変動による業績上振れが、賞与の増加で分配されるのとは意味が違っている。

年俸制のような成果主義を採用している勤労者は、自己の裁量で長時間労働をすることもある。これは、すでにスキル形成が出来上がった中堅以上を対象とするケースである。これは、過重労働を抑制するルールが導入されたときは、ベースアップか賞与かという選択にはならずに年俸の増加となる。管理職も労働時間はある程度自己責任となる。

現在、政労使会議で賃上げの促進が叫ばれる中では、働き方改革に伴う成果の配分は、ベースアップの方が筋が通っているというのが筆者の理解である。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生