要旨

● 労働市場はここ数年、異常なほどに好調だ。雇用の増加ペースは、4年で250万人にものぼり、失業率は3.0%程度にまで低下している。日銀短観12月調査を見ても人手不足感はさらに強まっている事、景気に回復感が見られる事を考慮すれば、雇用の好調さが腰折れる気配はない。一方で、人口減少は続いており、労働市場は非常に逼迫している。雇用の増加は維持できるのだろうか。

● これまでの雇用増を支えてきたのは労働力人口の増加だ。人口は2008年に、15‐64歳人口は1995年にピークをつけ、減少に転じる中、労働力率が上昇することで労働力人口は増加が続いている。今後も、労働力率は上昇を維持できるのだろうか。

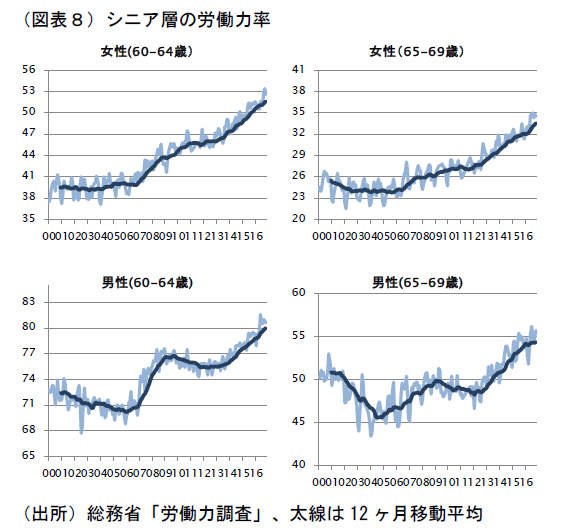

● 労働力率の上昇をけん引しているのは女性と60歳以上のシニア層だ。女性については、有配偶女性の再就職や育児休業の定着等による就労継続が労働力率上昇につながっている。シニア層においては、これまでの法改正や年金支給開始年齢の引き上げが背景にある。女性については上昇余地は残されており、パート時給の上昇や育児休業の定着推進を考慮すれば、当面は労働力率の上昇が期待できる。シニア層においては、男性は水準もすでに高く、上昇ペースの鈍化は避けられないだろう。一方、シニア女性については、配偶者控除改革も功を奏し、労働力率の上昇が続くだろう。

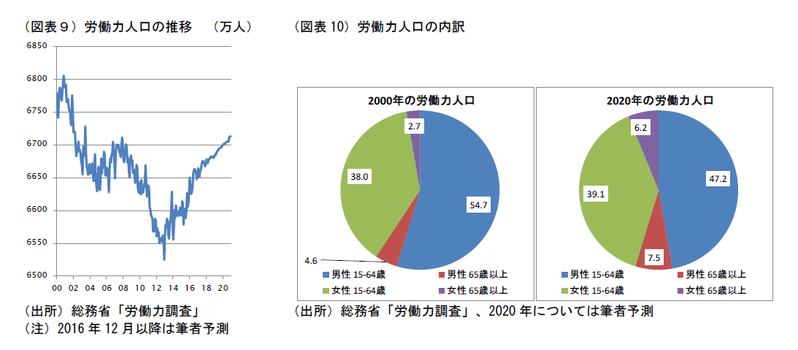

● 労働力率上昇が実現すれば、人数面では労働力人口は増加が見込まれるが、労働市場の中身は大きく変化する。労働市場におけるシニア層、女性の比重はますます高まることになり、15-64歳男性の占める割合は5割を切り、パート比率は上昇が続くことになるだろう。多様化する労働市場を生かせるか、今後は頭数不足ではない新たな課題に向き合うことになるだろう。

2年後には人が足りない?!

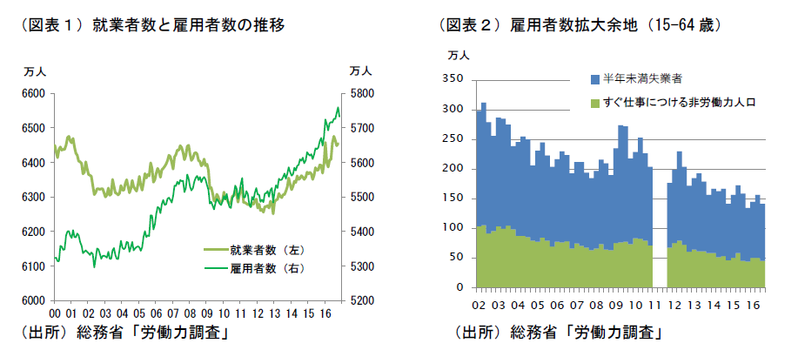

労働市場の改善が続いている。雇用者数をみると、この4年で250万人増とペースも非常に速い(図表1)。雇用者数の先行指標である有効求人倍率や日銀短観人員判断DIをみても、雇用者数拡大が腰折れる気配はない。こうした中、失業率は3.0%程度にまで低下し、労働市場はタイトな状況になっている。比較的雇用に結びつきやすいとみられる「すぐに職につける非労働力人口」と「失業期間が半年以内の失業者」を合わせてみると、02年には300万人だったものが、足元では150万人と半減している(図表2)。足元の雇用増(前年差+60万人)と高齢化による労働力人口の自然減(前年差▲25万人)を考慮すると、たとえミスマッチが生じないとしても、2年以内に人手不足に陥ることになるほどで、労働市場の逼迫度は危機的状況といえる。

急上昇をつづける労働力率

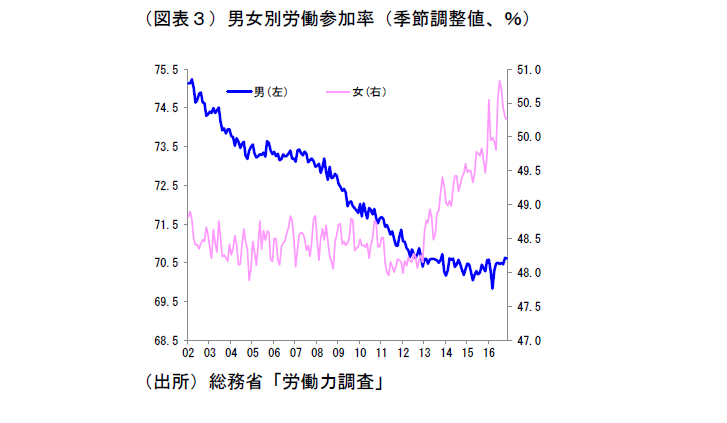

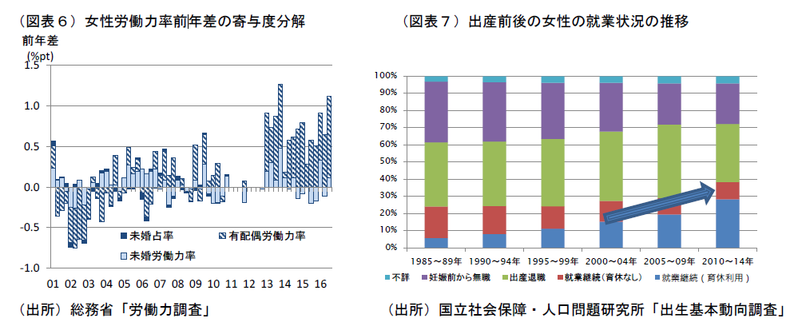

こうした人手不足問題は数年前から指摘されてきたが、いまだに雇用者数は拡大を維持している。この背景にあるのが、労働力率の急上昇である。高齢化から低下が続いてきた男性労働力率が下げ止まり、女性は過去にないほど速いペースで上昇している(図表3)。女性の労働力率は足元で5割を超え、長く問題視されてきたM字カーブもほぼ解消している(図表4)。

人口は2008 年の12,800 万人をピークに、2015 年は12,700 万人まで減少し、すでに▲0.8%も低い水準にある。より雇用に近い15-64 歳人口でみると、1995 年8,726 万人をピークに2015 年には7,728 万人まで減少、すでに1割以上低い水準である。しかし、前述の労働力率の急上昇に支えられ、労働力人口は逆に足元で増加に転じ、人口がピークだった2008 年の水準を超えることも十分に狙える状況にある(図表5)。

女性とシニア層の労働力率上昇は維持可能か

まさに労働力率の上昇が人手不足問題の延命装置となってきたのであるが、こうした労働力率の上昇は維持可能なのであろうか。ここでは、けん引役である女性と60 歳以上のシニア層に分けて、上昇の背景とその持続可能性についてみてみたい。

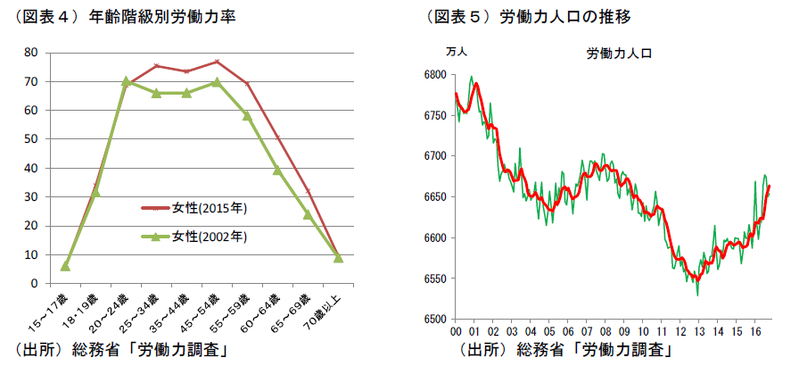

(1)女性労働力~待遇改善と両立支援で進む労働力率上昇 女性の労働力率の上昇を、未婚女性の労働力率上昇効果、有配偶者の労働力率上昇効果、労働力率の高い未婚女性の増加効果に分けてみると、足元の労働力率上昇のほとんどは有配偶者の労働力率上昇効果であることが分かる(図表6)。年齢階級別にみると、各年齢層で有配偶女性の労働力率は上昇しており、パート時給上昇に伴い労働市場に新規参入している姿がうかがえる。また、国立社会保障・人口問題研究所の出生基本動向調査によれば、いわゆる寿退社の減少により妊娠前に無職であった層の割合が低下するとともに、育児休業制度の推進により出産時に育児休業制度を活用して就業を継続する人の割合が増えている(図表7)。このように、女性の労働市場をみると、新規参入効果と就業継続効果により各年齢層で労働力率は上昇した。

先行きについても、労働市場のタイト化や最低賃金の引き上げ方針を踏まえると、パート時給の上昇は続くとみられ、有配偶女性の労働市場参入は続くだろう。育児休業制度を利用した雇用継続も上昇余地はまだまだ残されている。有配偶女性の労働力率が上昇したとはいえ、依然未婚女性とはかなり水準差があることを考慮しても、保育園や学童の整備、時給を含めた待遇改善、非正規雇用も含めた育児休業取得推進などの環境整備が進めば、有配偶女性をけん引役に女性労働力率上昇持続を見込むことは十分できそうだ。

(2)シニア層労働力~法改正と年金支給開始年齢引き上げで進む労働力率上昇

60 歳以上の労働力率上昇も顕著である。団塊世代の退職に伴う人員減に備えた高齢者雇用法およびその改正法による定年年齢の引き上げや、老齢年金受給開始年齢の引き上げといった制度改正が功を奏しているようだ。男性についてみれば、制度の区切り目であり、団塊世代が60 歳、65 歳といった節目を超えた2007 年、2012 年を機に、労働力率の上昇が目立つ。同様に、女性でも労働力率が着実に上昇しており、結果、男性、女性、60-64 歳、65-69 歳、いずれのブロックにおいても労働力率の上昇は顕著だ(図表8)。もっとも現役世代に近いと思われる60-64 歳の男性においてはすでに労働力率は8割を上回っており、65-69 歳においても5割を上回る水準となっている。ここから見る限り、すでに実質的な引退年齢の65 歳への引き上げはほぼ完了しており、70 歳への引き上げも見えてきた状況だ。

先行きについて、男性の年金受給開始年齢引き上げは2025 年まで続くこと、女性については引き上げはまだ道半ばであり、これから本格化することを考えると、女性を中心に労働力率上昇は期待できそうだ。配偶者控除の適用拡大については、こうした高齢層も対象であり、世帯主が年金受給世帯である場合、ほぼすべての世帯において配偶者のパート就労拡大は減税効果となる。またシニア層では年金保険料負担による年金受給額増加効果が実感しやすいとみられる。年収106 万円の人が厚生年金保険を1年かけると、保険料負担年額96,000 円に対して年金額は年額6,000 円増加するため、65 歳で受給開始した場合、受給期間が16 年(=96,000÷6,000)、つまり81 歳を超えれば得をすることになる。65 歳女性の平均余命は24.31 年であり、平均して24 年、89.31 歳まで年金が受給できる見込みであることを考えると、かなり魅力的である。受給開始が近いこともあり、60 代女性の場合には106 万円や130 万円の社会保険の壁への抵抗感は低くなると思われ、シニア女性は年金開始年齢引き上げ、配偶者控除の適用拡大を背景に労働力率の上昇が続くだろう。

新たな課題は多様な人材活用に

以上を踏まえ、労働力人口のシミュレーションを行ったのが図表9である。ここでは、女性については全年代で労働力率の上昇が続き、15-64 歳男性では足元横這い、65 歳以上男性については足元の半分程度のペースで労働力率が上昇すると仮定した。当シミュレーションによれば、今後15 歳以上人口は急減するものの、労働力率上昇効果がそれを上回り、労働力人口については増加基調を維持できることになる。

女性を取り巻く環境、シニア層を取り巻く環境をみると、今後も労働力率が上昇する可能性は十分高く、これまでの数々の指摘とはうらはらに頭数でいえば人手不足問題は現実とならないこともあり得そうだ。しかし、本シミュレーションが想定する労働市場では、これまでいわゆる主力とされてきた15-64 歳男性の占有率は5割を割り込むことになる(図表10)。これまでの取り組みにより労働力率は上昇、頭数でいえば人手不足は解消したように見える中、今後は育児や介護、健康問題などを多様な制約を抱えた多様な人材をどう生かせるか、働き方改革へと焦点はうつっている。保育、介護をはじめとする就労支援体制の整備、教育制度などの就労支援などを通じ、働くことを支援する体制が不可欠である。さらに、時間から生産性へと評価軸を移し、皆が脱時間の中で働ける仕組みが必要である。多様な人材を生かせる労働市場を作ることができるか、まさに人手不足問題の第2ステージは始まったばかりだ。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 主任エコノミスト 柵山 順子