日本の人口が、自然減になる勢いが強まっている。平均初婚年齢が上昇するとともに、子供を持とうとする数も増えないからだ。この現象に歯止めを掛けるべく、どこまで人為的に積極介入しても差支えがないのかを吟味する必要がある。また、経済的な制約が、若い夫婦に子供を持てない環境をつくっている経済的側面も打開していかなくてはいけない。

自然減の拡大

日本の人口は、出生数を死亡者数が上回る状態が続いている。2011 年の出生数は107.3 万人、2012 年104.7 万人、2013 年104.5 万人、2014 年102.3 万人、2015 年102.5 万人となっている。自然減の人数は、2012~2015 年にかけて△20 万人台まで拡大している。

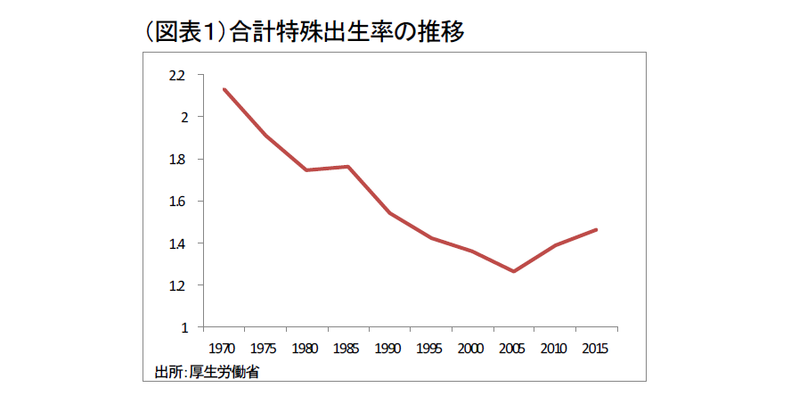

現在、1人の女性(15 歳~49 歳)が一生のうちに生む子供の人数、すなわち合計特殊出生率は2005 年1.26 をボトムにして、2015 年1.46 まで回復してきている(図表1)。とはいえ、若年女性の人口が以前よりも減っているため、出生数全体では減少が止められない。人口を横ばいに維持できる出生率(人口置換水準)は2.07 と、現状の出生率を1.4倍に増やさなくてはいけない。

では、どうすれば、わが国の出生数を増やすことができるのだろうか。この問いの答えは、裏返してみれば、どうしてわが国の出生数が減ってきたのかという現状分析でもある。一般的な説明としては、女性が出産する年齢が年長になる効果と、夫婦の子供の数が減っていく効果に分けられるという。

筆者は、直感的に両者を分離して考える必要性がよく分からない。例えば、平均結婚年齢が早くなれば自然と第一子の出産年齢も早まる。そして、経済力に応じて夫婦は子供を増やそうとする。確かに、以前は必ずしも経済力が高くなくても子供が多い時代はあった。しかし、現代は豊かな時代になっており、1人の子供を育てるコストは有形無形に大きくなっている。だから、経済力が子供の数に影響を与えやすくなっている。

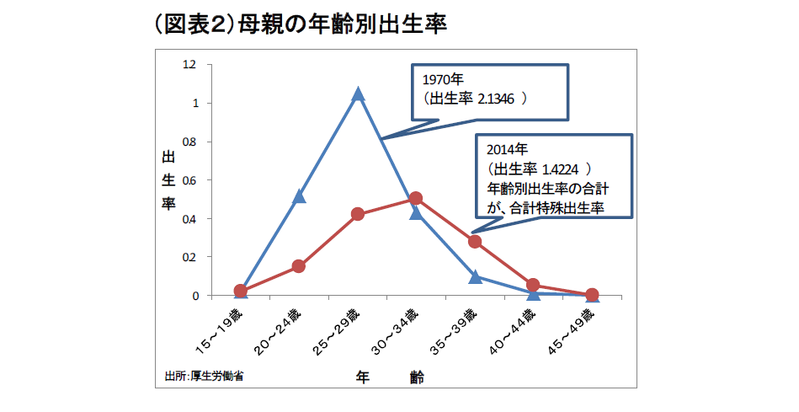

女性の年齢別出生率の遷移を10年ごとに調べてみた。1950~80年代まで年齢別で出生率が最も高いのは25~29歳であった。合計特殊出生率が2.13だった1970年と、2014年を比べると、最近は20~29歳の女性が産む子供の数が減っているのが特徴である(図表2)。妻の平均初婚年齢は最近は30歳前後まで上昇してきた。それとともに、20歳代の出生率は大きく低下して、ピーク年齢時の出生率もそのレベルを下げている。平均初婚年齢が上昇すると、20歳代の出生率が下がるのは自然の成り行きにみえる、そして、30歳代以降に第二子、第三子を増やそうとしても、それは難しくなる。

長期時系列で見て、平均初婚年齢は、1970年以降、一本調子に上昇を続けて2015年は夫31.1歳、妻29.4歳になっている。かつての出生ピーク年齢が女性25~29歳だったことを考えると、妻の初婚年齢が29歳というのは、出生数を増やしにくい状況に思える。初婚年齢の上昇が、子供の数を減少させているとも言える。

個人の自由との線引き

少子化対策とは、出生数を増やすことを目的とした政策であると考えるとシンプルである。しかし、調べてみると、少子化を防ごうとする政策には目に見えない縛りが存在しているように感じる。

例えば、児童手当や以前の子ども手当ては、家庭に子供が産まれた後に、育てるときの経済負担を軽くしようという発想により支援するものである。政府が子供を安心して産める社会を目指して行っているものだが、それが積極的に出産を促進しているかどうかは注意深く検討しなくてはいけない。

思考実験として、早い年齢で結婚した人には、より多くのお祝い金を渡す制度を創設したとしよう。20歳であれば100万円で1歳年が上がると10万円の減額になる。男女がともに20歳で結婚したときには200万円の給付が行われる。この給付額は、子供ができるための経済支援にもなる。男性が31歳で、女性が29歳ならば10万円の給付になる。これまで平均初婚年齢から1年程度の年齢が第一子出産年齢となっていたので、結婚年齢が早まることは、出生数の増加にも強い影響力を及ぼすだろう。

また、20歳代前半で結婚する人が増えれば、結婚後にさらに児童手当を貰って子供を増やしたいと考える夫婦も増えることだろう。

子供が産まれた段階でサポートする児童手当がパッシブな支援であるのに対して、子供が産まれる前の結婚をサポートして出産前の環境を整えようとする手法はよりポジティブな支援といえる。ポジティブな支援とは、人為的に積極介入を行い、早い年齢での結婚・出産を促す作用が大きいという意味で使っている。

ここで検討すべきは、結婚する人に対して税金を使ったサポートをすることが正当化されるかどうかである。結婚するのも自由であるし、早い年齢では結婚しないのも自由な選択である。その自由に対して、早期結婚を奨励するお祝い金は間接的に介入する措置に思える。個人の自由意思のエリアに踏み込んでまで、ポジティブな少子化対策を打っても良いかどうかは幅広い議論を通じて吟味してみる必要がある。

すでに、政府などは婚活支援のようなことにも着手しているが、そうした活動がどこまで個人の自由に積極的な影響を及ぼしても良いかという検討は行われていないように思える。むしろ、従来は結婚という個人の自由に対する慎重な配慮があって、思考実験で挙げたような制度の創設が行われないのだろう。

この問題は、結婚の段階のみならず、出産についても同様の意識が働く。子供を持ちたい夫婦には、子供ができたときには公的支援を行う。子供を持ちたいと思わない夫婦には、必ずして公的支援の関与は行わない。もしも、日本の少子化問題が、仮に積極的な介入を行う方針に舵を切ったときには、どこまで個人の自由に影響を与えて良いのかを共通認識として作っておくことは必要に思える。

東京問題を考える

本シリーズの中で、前に東京問題について指摘した。各道府県から東京(南関東)へと移りこんでくる若者は、地元にいる同年代の若者よりも年長で結婚し、子供の数も少なくなる。東京都の合計特殊出生率は47都道府県の中で1.15(2014年)と最低である。平均初婚年齢は、東京都が32.3歳、女性30.5歳と(2014年)ともに全国で最も高い。これは、東京が経済的豊かさとともに子育てコストも割高であるからだ。

全国一律で少子化対策を行うことは、東京に若者が集まってきてますます少子化に拍車がかかる状況を視野に入れていない。かと言って、東京の少子化対策を停止して、より地方に対策の財源をつぎ込むのはアンフェアな仕組みに思える。この点をもっと意識しながら、全国一律ではない少子化対策を構想することが必要であろう。ひとつの考え方は、より自治体が中心になって、それぞれが少子化対策の優先順位を定めて、若者への経済支援を上乗せするという発想である。全国一律の児童手当があってもよいが、自治体はそれに加えて少子化対策を重点化するという考え方である。自治体は全国一律ではない優遇策に知恵を絞る。それが東京問題を緩和する立場にもなる。

経済問題としての少子化

少子化に歯止めをかけるためには、より重層的な政策対応が求められる。出産にいたるまでのプロセスは、若者が安定した職場に就職して、次に結婚、それから出産になる。これまでのところ、子育て支援のための保育所の増設や、児童手当は強調されるが、結婚や就職のところはやや手薄な印象を拭えない。

本来は、若者が正規雇用者として就職し、より豊かな経済環境で結婚できることが、出生数増加の基礎条件になる。少子化対策の優先順位が社会的にまだ低いので、政府や企業は若者の正規化に本腰を入れていないのではないだろうか。若者が正規雇用者として就職できれば、人的投資が行われて、30~40歳代になったときに生産能力が飛躍していく。

若者が正規雇用として就職しにくい理由として、社会保険料負担があるのならば、それを税負担で肩代わりするのも一案である。シニア雇用者の定年延長が新卒採用を抑制しているのならば、暗黙の雇用保障をどう扱うかを議論すべきだろう。筆者は、少子化対策の優先順位をもっと上に掲げて、既存の制度設計を再点検してみる必要が大きいと考える。

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生