日本の総人口は、2040年にかけて△15.5%減少していく見通しである。その中で高齢の割合が12.3%増えて、生産年齢人口が△24.4%減ることになるだろう。自ずと社会保障負担は重くなり、1人当たりの生産性を飛躍的に向上させる必要に迫られる。しかし、雇用者は、高齢化と非正規化が進んで、生産性向上は逆風にさらされる。正規雇用を増やすための制度設計をしない限り、未来の福祉は大きく切り下げられるだろう。(本稿は5回シリーズの1回目)

2040年の未来

我が国の総人口は、2011年から継続的な減少過程に移行している。この傾向は、将来も当分変わることなく続く。そこで、本稿では未来の人口動向を見通して、日本の姿がどうなるかを簡単に描いて、今後の課題を洗い出すこととする。

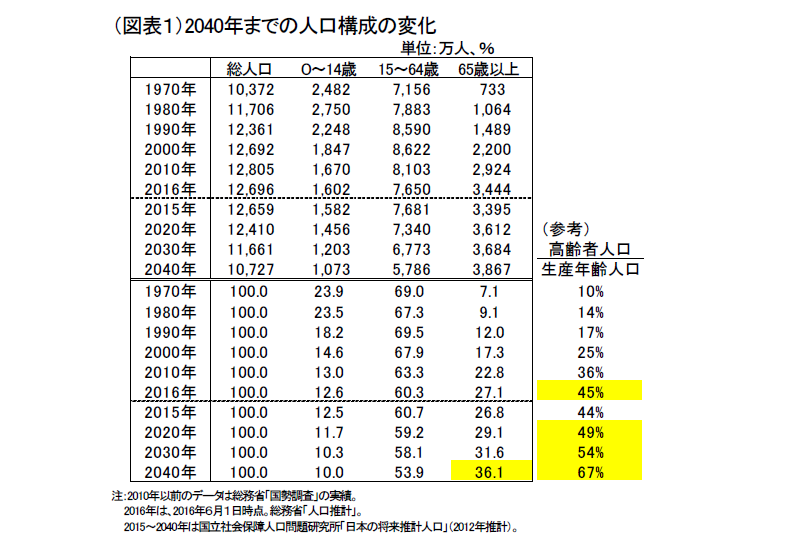

始めに使用するのは、総務省「国勢調査」の実績と、国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口」(2012年推計、出生中位・死亡中位)の予測である(図表1)。現在から24年後の2040年を展望にして、2016年の総人口の変化を示してみると、総人口は12,696万人から2040年10,727万人へ△1,969万人減(△15.5%)と予想される。年齢別には、0~14歳が△529万人(△33.0%)、15~64歳が△1,863万人(△24.4%)、65歳以上が+424万人(+12.3%)となる。つまり、高齢化が極端に進むのが2040年の未来である。

変化のペースでみると、年平均の人口増減率は、65歳以上の人口が2011~2017年にかけてが前年比1~3%と従来と同様のペースで増えていくが、2020年頃から微増、そしてマイナスに転じていく。このまま健康な高齢者が増えていくとすれば、地域によっては高齢者の施設が、どこかでキャパシティが余剰に転じていく可能性がある。

さらに、15~64歳の生産年齢人口は、0~14歳と減少のペースが同程度になっていく。これは、少子化から、本格的な働き手不足の時代へと移動するという意味である。人口推計では、2035年以降、生産年齢人口の毎年の減少ペースが△1%を超えてくる姿になっている。これを食い止めるには、2020年頃までに出生数を大幅に増やして、15~20年後の働き手をどうにか減らさずに済むような備えをしておかなくてはいけない。言うまでもないことだが、現在の人口対策は、20年近くの年数が経過しなければ、労働力増加のかたちで成果が表れてこないという難点がある。

もしも、日本の人口政策が、近未来の予言に耳を傾けて20年前から熱心に出生数の増加に取り組んでいれば、現在のような危機感は生まれなかったはずだ。2016年7月に行われた参議院選挙の前の政策議論を聞く限りにおいては、現在の高齢者の福祉を限られた財源で何とか拡充しようとすることが大切にみえる。もっと先見の明をもって、私たちは20年後の高齢者福祉を破綻させないために、現在から早急に人口政策により優先順位を置いて取り組む必要がある。

高齢者のアンバランスは広がる

人口減少社会は、極端な高齢者社会でもある。少なくなった生産年齢人口によって、65歳以上の社会保障負担をどう賄うかという問題に苦しむ。必然的に、社会保障は縮小していかざるを得ない。政策面では、多数派になった高齢者に対して、この事実を伝えられず、財源のあてがないのに拡充できると約束するから財政収支は悪化する。負担増の先送りは、より若い世帯へのつけ回しになって、その責任は曖昧にされる。理性による判断が目先の利害に対して負けてしまうのが、民主主義の弱点である。

次に、ごく簡単な算術で、生産年齢人口が、65歳以上の費用負担を現状維持できないことを示してみよう(前掲図表1参考)。2016年時点での生産年齢人口の割合は 60.3%、高齢者割合は27.1%である。この対比は100人の働き手で45人(=27.1÷60.3×100)の高齢者を養う分配率という理解ができる。

さて、2020年には、生産年齢人口は59.2%、高齢者は29.1%になる。100人の働き手で49人(=29.1÷59.2×100)を養う図式になる。2030年は生産年齢人口が 58.1%、高齢者は31.6%。100人の働き手で54人を養う。2040年は生産年齢人口が53.9 %、高齢者は36.1%。100人の働き手で67人を養うことになる。

100人の働き手の労働生産性の上昇がどのくらいあれば、高齢者の福祉水準を維持できるかを計算すると、2016年から2020年にかけては8.9%増(=49÷45)。2016年から2030年は20.0%増(=54÷45)。2016年から2040年は48.9%増(=67÷45)という結果が導かれる。

一方、100人の働き手の生産性上昇が全くなく、かつ負担率を横ばいにして、高齢者の福祉水準だけを切り下げるのであれば、2016年から2020年にかけては△ 8.2%(=45÷49)のカットを余儀なくされる。2016年から2030年は△16.7%(=45÷54)。2016年から2040年は△32.8%(=45÷67)という厳しいものになる。例えば、年金支給開始年齢を65歳から70歳にさらに遅らせるという対応は、平均寿命を85歳と仮定して、20年間の支給年数を15年間に短縮(△25%カット)することを意味する。65歳支給を67歳支給にすると、△10%カットと同じになる。いずれにしても、働き手と高齢者がともに厳しい状況に追い込まれることになるだろう。

労働の質の問題

今後、高齢者を支えるために、人数が少なくなっていく若者(生産年齢人口)は、一人当たり生産性を高めながら、給与を増やし社会保険料を増やしてく必要に迫られる。それができなければ、必然的に若者への負担増か、高齢者の福祉水準の切り下げを迫られることになる。

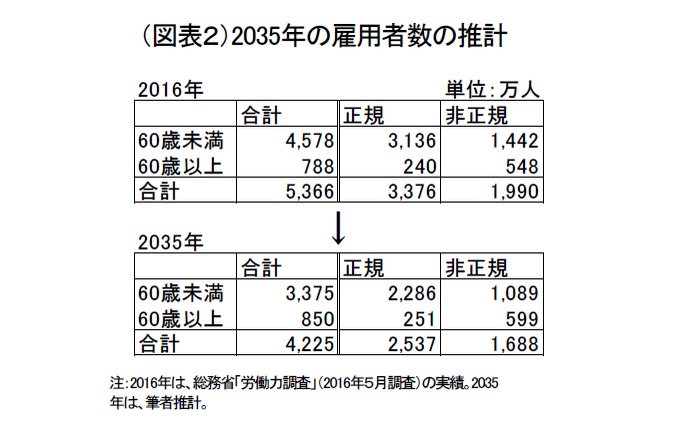

もっとも、現在を延長した未来に飛躍的な生産性上昇は期待しにくい(図表2)。現在、主な働き手として考えられている15~60歳の雇用者は、今後20年間で約△26%ほど減少していくと見込まれる。それに加えて、正規と非正規の雇用者数で比べると、正規は△27%、非正規は△25%の減少となりそうだ。この推計では、現時点で非正規で働いた20~30歳代が、40~50歳代になって、2016年の割合と同じ程度に正規雇用者になっているという甘い見通しを前提としている。それでも△27%も絶対数の正規雇用者が減ってしまうのである(おそらく、10~20年後の40~50歳代は現在よりも非正規比率が高まっているだろう)。筆者が訴えたいのは、将来の一人当たり生産性の上昇に向けて、若い世代の正規雇用者数の割合をより低下させたうえで、それでも飛躍的な上昇を期待できるかという重い課題があるということである。

これまでの労働政策は、正規雇用の年齢が60歳になると、大幅に給与水準が引き下げられたり、非正規の扱いに変わることを容認(または促進)しているように思える。全年代における正規比率の上昇を通じて、1人当たり生産性の上昇(低下の防止)を図ろうとするのならば、シニアになった雇用者の中で、生産性上昇を目指したいという意欲のある人達を引き続き正規のままで活用することが不可欠である。

女性についても、これまでは非正規比率が高かったが、能力に応じて正規への転換を進めていくことが望まれる。1990年代後半から急速に進んできた非正規化は、未来のために必要とされる生産性上昇の必要性と相容れなくなっている。

期待成長率は高まっていない

雇用の問題は、政府よりも、企業が主体である。将来の日本を考えるとき、企業が率先して正規雇用者を採り、人的投資を増やして1人当たり生産性を高めることが望まれる。もっとも、若者を中心に人口減少が進んでいく中で、なかなか正規雇用の枠を拡大してこなかったのも、企業行動が抱えている問題点だと考えられる。

わかりやすく考えるために、問題設定を次のようにしてみよう。なぜ、企業は新卒採用をもっと積極的に増やさないのだろうか。一般的に企業は将来の事業規模をイメージしながら、必要とされるコア社員の人数を決めているようだ。ストックベースでコア社員の人数を定めて、近い将来にリタイアする人数の補充を新卒採用や特定技能職の中途採用で行おうとする。企業の事業規模の将来像がそれほどを拡大していきそうにないから、フローの新卒採用者数は、積極的に増やされない。むしろ、人口減少という需要の下押し圧力が事業の将来像を悲観的なものに変え、企業経営を慎重にさせる。人口減少に有効な対策を打てないでいることは、未来の経済展望を暗いものに変えて、自縄自縛の作用をもたらしている。さらに、定年年齢が65歳まで延長されると、追加的に補充されるコア社員の人数が抑制されて、新卒採用が絞られたままになる。

ミクロで考えると、すべての企業が1人当たり生産性を高めようとして汗を流しても、マクロでは対象となる正規雇用者の枠は広がっていかない状況である。この問題を是正するための構造改革が必要である。

一頃、マクロの金融政策が2~3%インフレ率を目指していけば、構造問題が一拠に片付くかのような幻想が語られたが、本当に必要なのは企業の期待成長率の押し上げであった。安倍政権にとっても、グローバル化を推進するとともに、名目600兆円の目標や成長戦略の旗を振っていることは、暗黙のうちに期待成長率の重要性を感じているからだろう。この期待成長率は、企業経営者をその気にさせなければ変化しない点で、教科書的なマクロ政策で想定された理解よりも一段とやっかいな存在である。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生