共働き社会における女性の就業継続のもう一つの壁

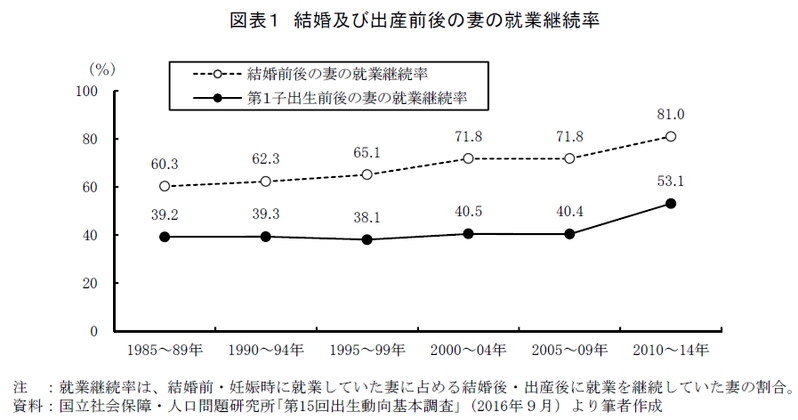

女性活躍推進の取り組みによって、子育てをしながら夫婦ともに正社員として働いている人が増えている。国立社会保障・人口問題研究所が2016年9月に公表した「第15回出生動向基本調査」によれば、結婚しても81.0%の女性が仕事を続けているばかりでなく、第1子出産前後の就業継続率が53.1%と、今回初めて退職する女性よりも働き続ける女性の方が上回った(図表1)。同資料によれば、正規の女性職員に限ると就業継続率は69.1%と7割近くにのぼる(図表省略)

女性の就業継続率が上昇した背景には、子育てと仕事の両立を可能とする環境整備がある。大都市などまだ十分とはいえない地域はあるものの保育所の整備が進み、企業においても育児休業制度や短時間勤務制度など、子育てをしながら仕事を続けるための制度が定着しつつある。また、男性の家事・育児協力を促す意識改革も社会的に広まりつつある。

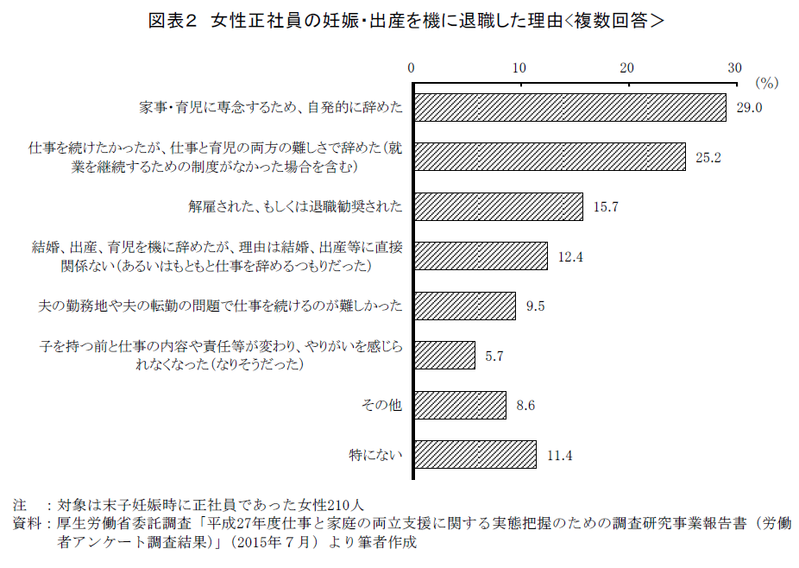

しかしながら共働きで子育てを続ける上で、社会的に検討すべき課題はまだ残されている。その1つに、「転居を伴う異動」いわゆる「転勤」がある。転勤は本人や家族に一定の負担がかかるが、特に共働きで子育てをしている家庭に与える影響は大きい。先に、結婚しても出産しても働き続ける女性が多くなっていることを示したが、未だ第1子出産後に退職する人が半数程度いる。結婚や出産を機に退職した女性にその理由をたずねた調査の結果をみると、上位は「家事・育児に専念するため、自発的に辞めた」(29.0%)や「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両方の難しさで辞めた(就業を継続するための制度がなかった場合を含む)」(25.2%)などであるが、「夫の勤務地や夫の転勤の問題で仕事を続けるのが難しかった」と答えた女性も約1割いる(図表2)。このデータは末子妊娠時の退職理由であるが、妊娠時に限らず、夫の転勤は家族の生活に影響を与え、働く女性にとっては自身の就業継続が困難な場合も少なくないと思われる。女性にとって、夫の転勤は就業継続の一つの壁となっている可能性がある。

転勤のある企業は6割以上

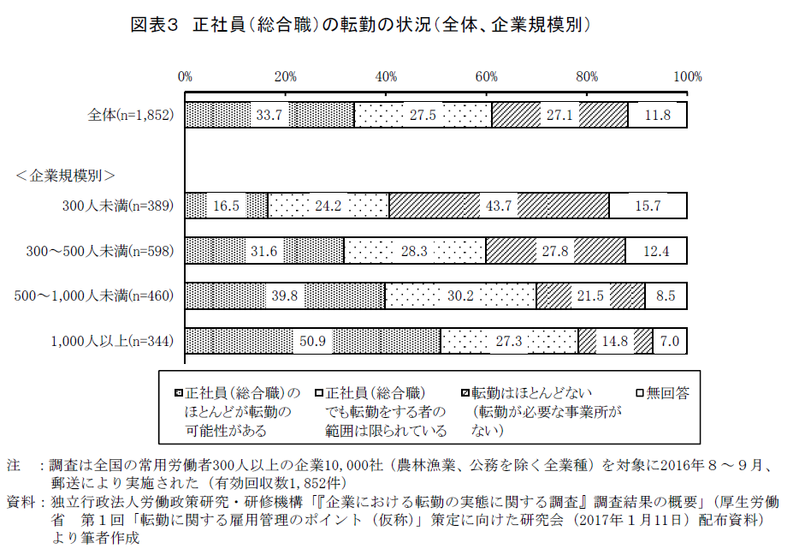

実際、転勤のある企業はどのくらいあるか。転勤(転居を伴う配置転換)の実態について独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した調査結果によると、「正社員(総合職)のほとんどが転勤の可能性がある」と回答した企業が33.7%、「正社員(総合職)でも転勤をする者の範囲は限られている」が27.5%であり、これらを合わせると6割以上の企業が転勤があると回答している(図表3)。企業規模別にみると、企業規模が大きい企業のほうが転勤があると回答した割合が高いものの、300人未満でも約4割が転勤があるとしている。

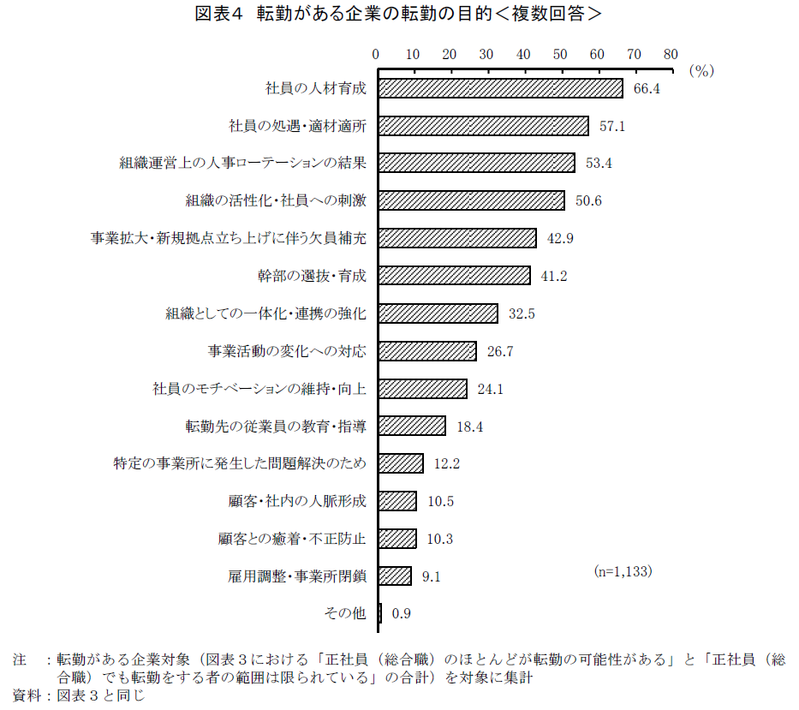

また、企業は何のために従業員に転勤をさせるのか。転勤がある企業に転勤の目的をたずねた結果をみると、「社員の人材育成」が66.4%で最も多く、次いで「社員の処遇・適材適所」(57.1%)、「組織運営上の人事ローテーションの結果」(53.4%)、「組織の活性化・社員への刺激」(50.6%)、「事業拡大・新規拠点立ち上げに伴う欠員補充」(42.9%)などが続いている(図表4)。転勤のある企業の多くは、人材育成や組織の活性化、事業拡大などのために転勤を実施している。

さらに同調査によると、転勤命令の決定方法について「A.転勤命令は会社主導ですべて決められている」か、「B.転勤命令は社員の意見・希望を踏まえて決められている」かをたずねた結果をみると、「A.転勤命令は会社主導ですべて決められている」(「Aに近い」「ややAに近い」の合計)は79.7%、「B.転勤命令は社員の意見・希望を踏まえて決められている」(「Bに近い」「ややBに近い」の合計)は19.4%であり、会社主導で転勤が決められていると回答した企業が圧倒的に多い(無回答1.0%)(図表省略)。

企業の多くが転勤させることの難しさを感じている

一方、こうした転勤の実態に対して、従業員はどのように思っているか。図表3の調査対象企業において転勤経験のある従業員に対して実施されたアンケート調査(有効回収数5,827件)によると、「転勤は家族に与える負担が大きい」に男性(n=4,762)の87.0%、女性(n=1,061)の80.2%がそう思っている(「そう思う」と「ややそう思う」の合計、以下同様)(図表省略)。また「できれば転勤はしたくない」にも男性の39.6%、女性の40.1%がそう思っている。いずれの項目も男女ともに子どもがいる人のほうがいない人よりもそう思っている割合は高いが、特に子どもがいる女性(n=187)では「できれば転勤はしたくない」に54.0%がそう思っている。

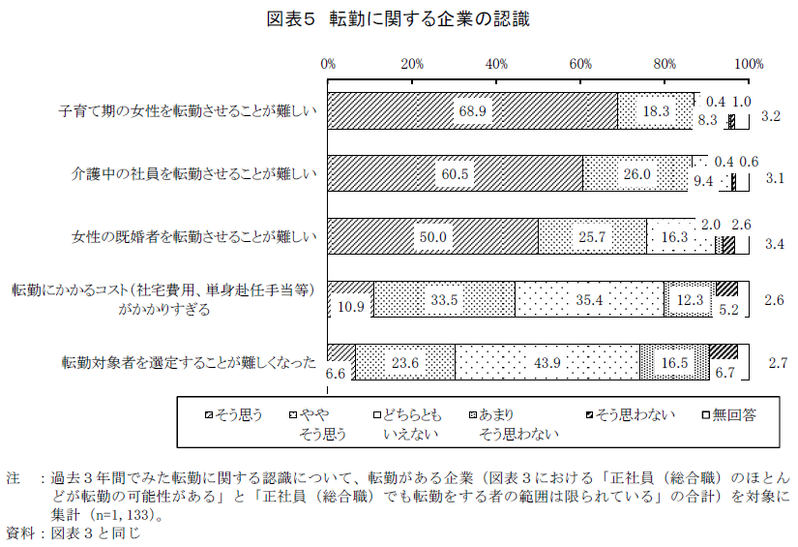

企業のほうも「子育て期の女性を転勤させることが難しい」や「介護中の社員を転勤させることが難しい」に9割近く、「女性の既婚者を転勤させることが難しい」に8割近くがそう思っている(図表5)。多くの企業は経営上、転勤は必要であると認識しているものの、従業員のワークライフバランスを尊重することが求められる社会にあって、人事管理上の制度として転勤を運用することの難しさを感じている。

働き方改革の一つとしての転勤のあり方の見直し

転勤は、すべての企業で実施されているわけではないが、家族にも影響が及ぶことを考えると、多くの人に関連がある制度である。今後も転勤は企業経営上、不可欠なものであるばかりか、グローバル化が進展する中で、国内のみでなく、海外への転勤も増えることが見込まれる。また、女性の活躍推進によって、男性のみならず女性も国内外を問わず転勤が伴う働き方をするようになると思われる。その一方、男女ともに子育てや介護などとの両立可能な働き方を求める従業員が増える中で、転勤のあり方を見直すことも求められている。

最近では、「勤務地限定正社員制度」など、転勤の有無による雇用区分を導入して、賃金等の処遇面によって差を設けている企業もある。また、配偶者の転勤による離職を防ぐために、配偶者の転勤に帯同しても、その地域で自社の社員が就業継続をできるような制度を設けている企業もある。

他方、転勤の必要性を熟考し、転勤を極力絞り込むことも検討すべきと思われる。転勤の目的として多くの企業が「社員の人材育成」を挙げていたが、育成手段を転勤以外の方法で代替する可能性を探ることも必要である。人材育成を目的として転勤を命じるにあたっては、従業員自身のキャリア形成についての意向を考慮し、転勤の必要性を十分に検討するべきである。その際、日常のコミュニケーションを通じて、従業員のキャリアプランとライフデザインを共有し、従業員が仕事と家庭生活等との両立が可能な働き方ができるよう、転勤の時期や期間などの意向を反映できるようにすることも必要である。

現在、働き方改革が進められている中で、会社と従業員との関係の見直しが必要とされており、転勤のあり方もその一つに位置づけられるものと考えられる。共働き世帯が増えるなど、世帯形態の多様化が進む中、これからは従業員の事情や希望にできる限り配慮した人事管理を一層進めていく必要があるだろう。

厚生労働省においても「仕事と家庭生活の両立に資する観点からの転勤に関する雇用管理上の留意点」等について検討し、2017年3月末までに「転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)」の策定を目指しているという。転勤は一企業の人事管理制度であるものの、多くの人の生活にかかわるものであることを考えると、働き方改革の一つとして、従業員の働き方の柔軟性を高めるような方向で改革が進められることが望まれる。(提供:第一生命経済研究所)

上席主任研究員 的場 康子 (研究開発室 まとば やすこ)