人が亡くなったときには、役所に「死亡届」を提出します。実際には、家族に代わって葬祭業者が提出することが多いため、死亡届を見たことがない人もいるかもしれません。

死亡届を提出すると、戸籍への記載や火葬・埋葬の許可といった死後すぐに必要な手続きが行われますが、それだけでなく、税務署への通知も行われます。

この記事では、死亡届の様式と届出方法、死亡届を提出したときに行われる手続きについて解説します。

1.死亡届の様式と届出方法

死亡届は下の図のような様式になっています。左側に「死亡届」、右側には「死亡診断書(死体検案書)」の様式が印刷されています。

死亡を届け出るときは、先に「死亡診断書(死体検案書)」を医師に発行してもらうことが必要です。病院などで診療を受けていた傷病が原因で死亡した場合は「死亡診断書」、それ以外の原因(事故など)で死亡した場合は「死体検案書」として発行されます。どちらも相続手続きをする上での効力は同じです。

死亡診断書(死体検案書)が発行されれば、死亡届に必要事項を記入して届け出ます。死亡した人の氏名、住所のほか、本籍、配偶者の有無などを記載する必要があります。

死亡届の届出先や期限など、手続きの詳細は次のとおりです。

- 届出先:死亡した場所、死亡した人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

- 届出期限:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)

- 届出できる人:死亡した人の親族、同居者、家主、地主、後見人など

死亡届は、夜間や休日など市区町村役場の開庁時間以外でも提出できます。死亡届の届出人と実際に窓口に提出する人は異なっていてもよいため、葬祭業者が提出を代行することもあります。

死亡診断書はコピーすることを忘れずに

死亡診断書は、生命保険の保険金の請求や遺族年金の受給などの手続きで必要になります。市区町村役場に死亡届を提出すると死亡診断書も一緒に提出することになり、手元には残りません。死亡診断書はあらかじめ複数枚発行してもらうか、コピーを取っておくことをおすすめします。

2.死亡届を提出すると行われる手続き

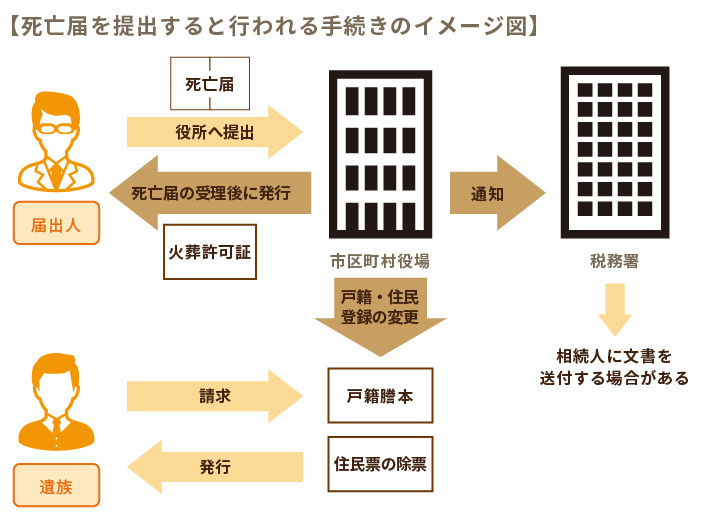

死亡届を提出すると、次のような手続きが行われます。

- 戸籍への記載・住民票の抹消

- 火葬・埋葬の許可

- 税務署への通知

戸籍への記載・住民票の抹消や火葬・埋葬の許可は、届出人や遺族にもその内容がわかる手続きです。しかし、税務署への通知は市区町村と税務署との間のやり取りであるため、知らない人のほうが多いかもしれません。

2-1.戸籍への記載・住民票の抹消

死亡届を提出すると戸籍に死亡した旨の記載がされ、住民票は抹消されます。

相続手続きでは死亡した人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本や住民票の除票が必要になりますが、死亡届が戸籍や住民票にすぐに反映されるとは限りません。特に死亡した人の本籍地と死亡届の提出地が異なる場合は、1週間以上かかることもあります。

2-2.火葬・埋葬の許可

遺体を火葬・埋葬するときは火葬許可証(埋葬許可証)が必要です。死亡届を提出すれば火葬許可証が発行されますが、自治体によっては別途申請が必要な場合もあります。

火葬が終われば、火葬許可証は埋葬許可証に変わります。埋葬許可証は納骨に必要となるため、納骨するまで紛失しないようにしましょう。

2-3.税務署への通知

死亡届を提出すると、相続税法第58条に基づいて翌月末までに税務署に通知されます。このほか、死亡した人が所有していた固定資産の内容やその評価額も通知されることが一般的です。

税務署はこれらの通知内容のほか、過去の確定申告書や保険金の支払調書なども参照して、死亡した人に遺産がどれぐらいあるかを推定します。一定以上の財産があって納税義務があると見込まれる場合は、「相続税についてのお尋ね」を送付して相続人に相続税の申告を促します。

「相続税についてのお尋ね」は、死亡から6か月~8か月後に送付されます。脱税や不正が疑われているわけではありませんが、相続税の申告期限(死亡から10か月)が迫っているため、申告の必要があれば速やかに準備しなければなりません。

「死亡届で預金凍結」は誤解

「死亡届を出すと預金口座が凍結される」と誤解している人が多いようですが、死亡届が提出されたことは銀行など金融機関には通知されません。

銀行は亡くなった人の預金口座を凍結させて入出金ができないようにしますが、役所から通知されて凍結するわけではありません。一般的には家族が手続きをしたときであったり、銀行の職員が新聞の死亡欄など訃報を見て家族に確認したりといったことで凍結の手続きが行われます。

3.まとめ

死亡届を提出すると、戸籍への記載や火葬・埋葬の許可が行われるほか、税務署への通知も行われます。

税務署への通知は、相続税を課税するために行われています。相続税は相続人が自ら申告する決まりになっていますが、税務署は納税義務のある人に対して「相続税についてのお尋ね」を送付して相続税の申告と納税を促します。

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたからといって、脱税や不正が疑われているわけではありません。相続税に詳しい税理士に相談するなどして、落ち着いて対応しましょう。

(提供:税理士が教える相続税の知識)